Les usages raciaux et racistes historiques de la médecine sont substantiellement documentés. Dans la période contemporaine, la convocation la plus controversée de la race dans la médecine remonte à 2005 avec l’approbation par la Food and Drug Administration (FDA) du premier médicament, le BiDil, avec une indication spécifique du groupe racial de destination. Le BiDil combine deux génériques anciennement reconnus comme étant bénéfiques pour les patients souffrant d’insuffisance cardiaque, quelle que soit leur race ou leur origine ethnique. Or, ses fabricants réussirent à profiter de la législation américaine sur les brevets en exploitant la race afin d’obtenir un avantage commercial et réglementaire. Le débat fut homérique dans l’opinion publique américaine comme parmi les professionnels de santé sans que cette indication raciale ne soit retirée depuis.

Le buzz français d’août 2022

En France, c’est une vidéo publiée le 2 août 2022 par Brut, soit une interview de Miguel Shema, étudiant en 2e année de médecine, et par ailleurs activiste politique, qui fit polémique. L’étudiant y disserte sur « des préjugés et des pratiques racistes dans l’univers médical » en se prévalant de « trois exemples de pratiques racistes » (la non-considération de la spécificité des « peaux noires », des pratiques liées à la croyance dans une propension de patients « maghrébins » à exagérer la douleur, le surdosage pour les patients noirs des antipsychotiques). Les conclusions de Miguel Shema étaient en réalité ses prémisses : le « racisme médical tue », « c’est qu’en fait, on ne s’intéresse qu’à la santé des Blancs ».

Cette déclamation visuelle est assortie de liens, non pas à des travaux publiés dans des revues de référence, mais à une « enquête » sur « le racisme dans le football » et à une déclaration de l’acteur Joaquin Phoenix, lors de sa réception en 2020 du prix du meilleur acteur aux Bafta, à propos du « racisme dans le cinéma ». On ne sait pas trop pourquoi ces références (quel football ? Pourquoi seulement lui et pas un autre sport ? le « cinéma » est-il réductible au cinéma hollywoodien ?) mais par leur nature, elles suggèrent que ce que dit Miguel Shema a été édité en tant qu’éditorial sur le « racisme » (institutionnel ou structurel, sans précision à cet égard).

La prémisse-conclusion de Miguel Shema repose sur des allégations pouvant toutes se prêter à une vérifiabilité, à la faveur d’enquêtes demandant de nombreux scrupules méthodologiques. Or sa vidéo ne cite pas des enquêtes sociologiques signifiantes ayant vérifié ses allégations. Si de telles enquêtes n’existent pas, l’explication n’est pas légale puisqu’elles ne sont pas empêchées par l’interdit légal des statistiques ethniques ou raciales.

Le jeune étudiant en médecine (ni dermatologue, ni sociologue, donc) est si pressé de conclure qu’il commet des raccourcis, par exemple lorsqu’il affirme, ex cathedra, que la symptomatologie des « peaux noires », d’une part, est différente de celle des « peaux blanches » (à l’écouter, cette différence est générale et absolue) et, d’autre part, n’est pas documentée par la littérature médicale. Il y a cependant de quoi le contredire sur ces deux points, en convoquant notamment les deux auteurs (J.-J. Morand, E. Lightburne) en 2009 de « Dermatologie des peaux génétiquement hyperpigmentées (dites « peaux noires ») » :

« L’individualisation, au sein d’un traité de dermatologie, de l’approche clinique en fonction de la couleur de la peau des malades peut sembler évidente, indispensable ne serait-ce que d’un point de vue sémiologique ; elle peut apparaître tout autant discutable en raison des difficultés de définition du champ d’étude et des multiples confusions à connotation raciste dont l’Histoire témoigne. D’une part il est désormais établi que la pigmentation cutanée est génétiquement programmée, probablement sous la pression de sélection, durant des millénaires, du rayonnement solaire fonction de la zone géographique [1], mais le phénotype qui en découle ne permet pas de définir a posteriori des populations « raciales » homogènes [2]. D’autre part, du fait des migrations de populations et du métissage ainsi qu’en raison des modifications acquises de la pigmentation, notamment par l’exposition solaire, il existe un véritable continuum entre la peau dite « blanche » et la peau « noire » [3]. De même, on observe sur le plan phanérien une grande diversité pilaire et s’il est juste de noter que la plupart des individus à cheveux crépus sont hyperpigmentés, l’inverse n’est pas vrai, notamment en Asie et en Amérique du Sud. Néanmoins pour enseigner il faut simplifier et la présentation des extrêmes permet ainsi de mieux percevoir les divers aspects de la dermatologie dite « ethnique » [4-6]. Les travaux publiés sur la peau noire sont pour la plupart réalisés sur de faibles effectifs, sont en outre peu nombreux comme si, malgré le fait que la population pigmentée soit bien représentée à l’échelle mondiale, les instituts de recherche et l’industrie pharmaceutique avaient un peu délaissé la question. Désormais, notamment du fait d’enjeux économiques, il y a un intérêt grandissant pour la cosmétologie des peaux génétiquement pigmentées et des cheveux crépus, notamment aux États-Unis et en Europe ».

Entre problèmes de méthode et problèmes de fond

À travers les nombreuses références auxquelles elle renvoie, cette étude montre que la question des « peaux noires » est loin d’être un impensé médical depuis au moins trente ans. Sinon certains médecins de certains hôpitaux, à Paris tout au moins, ne seraient-ils pas spécialement recommandés en la matière (Hôpital Saint Louis – Hôpital Bichat – Hôpital Henri Mondor – Centre Sabouraud – Centre Médical Europe – Centre Médical Opéra, etc.).

L’étude de J.-J. Morand et d’E. Lightburne montre également, explicitement ou implicitement, que cette question n’échappe pas à certains enjeux décisifs dans le champ médical pour toutes les pathologies : celui de la spécialisation médicale ou hospitalière ; celui de la hiérarchie des disciplines hospitalières. Deux enjeux ataviques de lutte de pouvoir. Miguel Shema a donc présumé connaître l’institution médicale dans sa globalité (comme le font, il est vrai, tous les acteurs sociaux à propos des institutions dans lesquelles ils travaillent).

Sur la question des « peaux noires », Miguel Shema n’a pas seulement péché par méconnaissance ou par idéologie. Il a dramatiquement ajouté à une emphase déjà prospère chez beaucoup de Noirs sur la différence entre les « peaux noires » et les « peaux blanches ». Or cette emphase peut entretenir en retour une obsession raciale et parasiter la relation médicale (en plaçant le médecin dans une sorte d’obligation de circonvenir « racialement » une pathologie). Cette emphase est la catapulte des nombreuses marques de produits cosmétiques pour « peaux noires », des piliers du marketing ethnique qui aiment à se définir comme « laboratoires » afin de créer l’illusion d’une « scientificité » des produits qu’ils commercialisent.

Miguel Shema montre, à son corps défendant, les scrupules extrêmes qu’appelle toute référence à la race en matière médicale puisque, d’un côté, il fait grief aux soignants de ne pas en tenir compte (les « peaux noires ») et, de l’autre, il leur fait grief d’en tenir compte faussement et sur la seule foi de leurs préjugés et croyances (les patients « maghrébrins » et les patients « Noirs » recevant des prescriptions de psychotropes).

Au demeurant, ce ne sont pas seulement des préjugés et des croyances qui peuvent porter des soignants à convoquer faussement la race, ça peut être la médecine elle-même, cette situation étant particulièrement visible aux Etats-Unis. Ainsi, les enfants noirs étaient moins susceptibles de contracter une infection des voies urinaires, a fait valoir pendant un certain temps le consensus médical (américain) avant que ce consensus s’accorde plutôt à trouver une explication du risque de contracter une infection urinaire chez les enfants par leurs antécédents de fièvre et d’infections. Autre exemple : le consensus médical n’a pas moins voulu pendant un certain temps que les femmes noires aient une disposition plus faible à réussir à accoucher par voie naturelle après un accouchement par césarienne.

Plus généralement, les algorithmes raciaux sont l’une des pratiques médicales les plus généralisées aux Etats-Unis en matière de diabète et de dons d’organes, spécialement en matière de greffes de reins. Ils revendiquent pour eux la science qui fait valoir par exemple que comparés aux donneurs blancs et hispaniques, et bien que leur proportion soit limitée, les donneurs de reins d’« ascendance africaine récente » ne présentent pas moins un risque plus élevé de développer une insuffisance rénale en raison de leur don. Ces algorithmes raciaux se prêtent néanmoins à un vif débat médical et éthique.

Il serait intéressant de voir, ce qui dépasse le cadre d’une note comme celle-ci, comment sont reçus en France par les professionnels de santé des recherches, des discours et des pratiques médicaux à l’étranger qui convoquent la race (les adhésions ou les rejets et leurs modalités, les indifférences et les ignorances et leurs motivations, etc.).

Une question de fond en suspens

L’ethnicité ou la race comptent-ils dans la fabrication sociale des diagnostics et des parcours de soin en France ? Voici comment on peut reformuler, en termes proprement sociologiques, la question soulevée par Miguel Shema. Il répond en substance oui, sans démontrer sa réponse. Certains autres ont répondu non, sans plus de démonstration, comme Vincent Lautard dans Marianne. Sa réponse se limite à disqualifier les exemples donnés par l’étudiant en médecine ou à donner valeur probante à sa propre expérience, présupposant ainsi tout à la fois que non seulement lui-même est colorblind mais qu’en plus il sait en toute occasion identifier ceux qui ne le sont pas. Au demeurant, il y a une ambiguïté foncière dans une tribune qui parle au nom de « la médecine » : soit c’est le caractère « scientifique » (réel ou supposé) de la relation médicale qui empêche des préjugés et des stéréotypes de race de corrompre cette relation, alors tel devrait être le cas partout dans le monde et depuis toujours ; soit c’est quelque chose de spécifiquement français, en soi ou dans le cadre de la relation médicale, qui préserve les soignants des préjugés et des stéréotypes de race et d’ethnicité. Ce quelque chose n’est pas identifié par Vincent Lautard.

Le débat initié par Miguel Shelma ne permet donc pas de répondre à la question de savoir si l’ethnicité ou la race comptent, positivement/négativement, dans la fabrication sociale des diagnostics et des parcours de soin en France. Cette question fait néanmoins sens au moins en tant qu’hypothèse de recherche. Après tout, l’on ne voit pas pourquoi alors que l’hypothèse selon laquelle des facteurs tels que le sexe et la classe sociale jouent dans la fabrication sociale des diagnostics et des parcours de soin en France a pu être légitime puis vérifiée, l’hypothèse de la race et de l’ethnicité ne le pourrait pas.

Ce que montre la controverse Shema/Lautard c’est que l’intérêt que les acteurs du débat public trouvent à cette question dépend d’abord de leur positionnement politique à propos du fameux « universalisme républicain » et de sa fameuse « indifférence à la race ». Avec l’Amérique, voire les « pays anglo-saxons », en arrière-plan : Miguel Shema importe (mal et sans la médiation de travaux) des répertoires (balisés) dans les pays anglo-saxons. Vincent Lautard l’a bien compris et s’est empressé de tenir la dragée haute à « l’ennemi américain ».

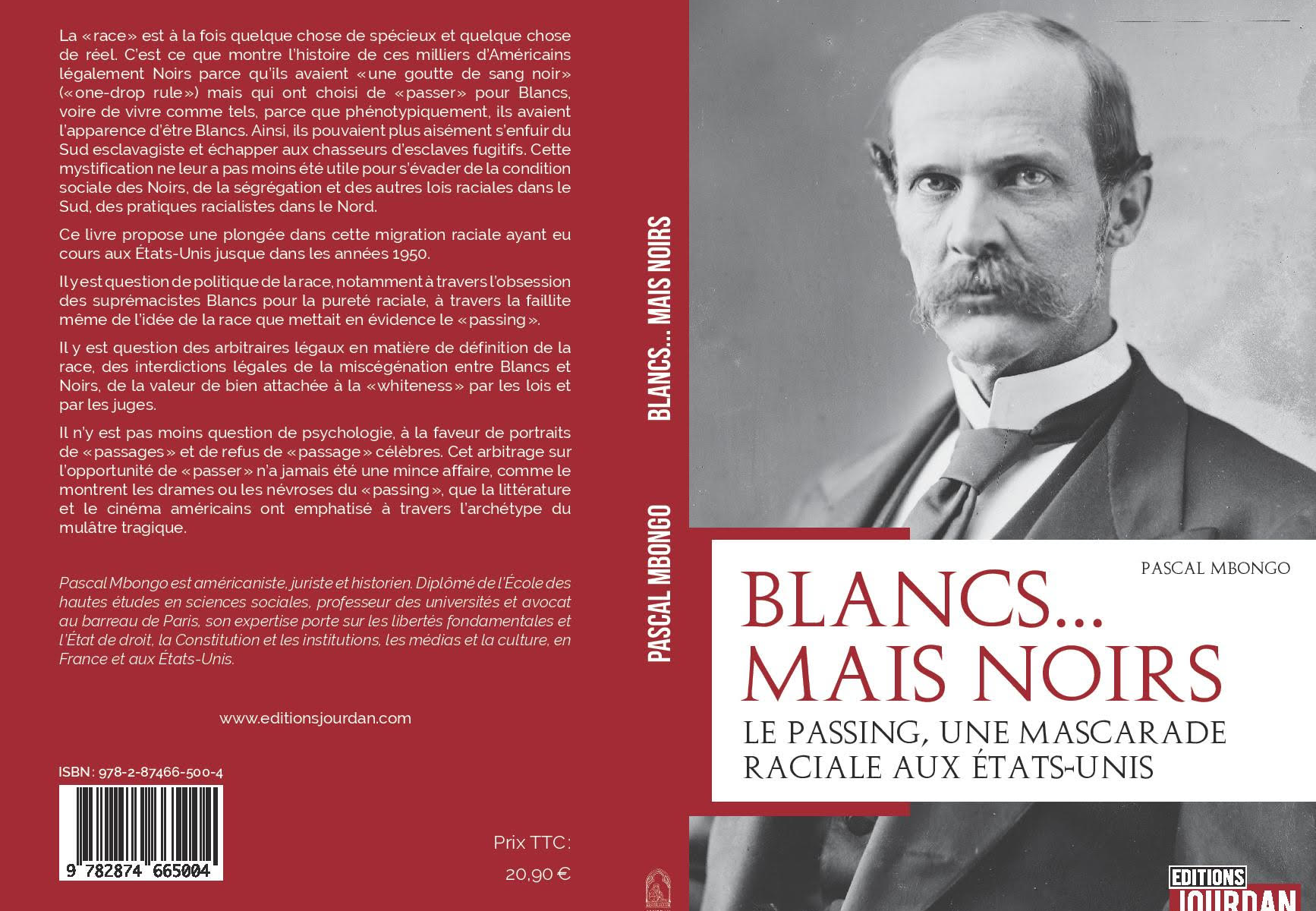

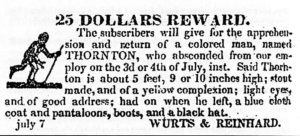

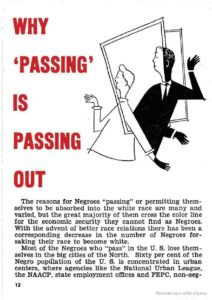

L’un de ces enfants, que personne ne pouvait soupçonner d’avoir du sang noir, décida d’émigrer vers le Wisconsin, d’y vivre en tant que Blanc, au milieu des Blancs, loin de ses frères et sœurs qui, eux, ont continué d’avoir des attaches dans la communauté noire.

L’un de ces enfants, que personne ne pouvait soupçonner d’avoir du sang noir, décida d’émigrer vers le Wisconsin, d’y vivre en tant que Blanc, au milieu des Blancs, loin de ses frères et sœurs qui, eux, ont continué d’avoir des attaches dans la communauté noire.

Pour pouvoir accéder à des établissements scolaires, à des transports, à des commerces, à des hôtels, à des plages réservés aux Blancs.

Pour pouvoir accéder à des établissements scolaires, à des transports, à des commerces, à des hôtels, à des plages réservés aux Blancs.

Pour devenir définitivement Blanc, en coupant résolument les ponts avec les Noirs ou en menant deux existences raciales radicalement séparées l’une de l’autre.

Pour devenir définitivement Blanc, en coupant résolument les ponts avec les Noirs ou en menant deux existences raciales radicalement séparées l’une de l’autre.

Ce livre raconte cette histoire qui est aussi celle des délires légaux et judiciaires pour dire qui est Noir, qui est Blanc…

Ce livre raconte cette histoire qui est aussi celle des délires légaux et judiciaires pour dire qui est Noir, qui est Blanc…

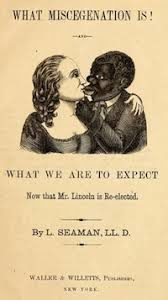

Une histoire de l’obsession vaine des intégristes de la « pureté blanche » à faire disparaître les unions interraciales, spécialement celles entre Blanches et Noirs.

Une histoire de l’obsession vaine des intégristes de la « pureté blanche » à faire disparaître les unions interraciales, spécialement celles entre Blanches et Noirs.