La démocratie, un carcan imaginaire en Afrique

Aussi bien avant qu’après les indépendances, il y a toujours eu des intellectuels, des politiques, des journalistes, des gens d’affaires, des artistes africains pour contester la nécessité de la démocratie en Afrique. Certains l’ont eu fait au nom du marxisme ou du socialisme – des doctrines et des pratiques… européennes. Désormais, la critique de la démocratie se fait au nom de l’« authenticité » africaine, d’Alain Foka à Yann Gwet (Si on osait en finir avec la démocratie, ce carcan ?, Jeune Afrique, n° 3127, août 2023, p. 46-47), en passant par d’autres. Rien n’est cependant plus ancien et plus mémorable que ce fétiche de l’authenticité appliqué à la politique en Afrique.

Un grand bond en arrière

Dans un certain Inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire paru en 1980, on pouvait lire : « Authenticité; n.f., Rwanda, Tchad, Togo, Zaïre (généralement mélioratif). Doctrine politique et culturelle prônant la désaliénation par le recours aux valeurs proprement africaines. Au Zaïre, le président Mobutu est l’âme de la politique du recours à l’authenticité. Ce terme a été mis à la mode dans le cadre de la Révolution culturelle de diverses nations africaines, sous l’impulsion du Zaïre ».

En réalité, l’« authenticité » fut d’abord une ressource rhétorique pour justifier rétrospectivement la prise de pouvoir par l’armée au Zaïre, la dévolution de ce pouvoir au colonel Mobutu Sese Seko et… l’extinction du pluralisme politique. Certes il y eut la zaïrianisation des noms de rues et de places et l’insertion des langues locales dans l’enseignement public. Ainsi que le fameux « abacost » supposément zaïrois mais fait avec des textiles… venus d’Asie ou d’Europe. C’est à peu près tout.

L’« authenticité » a eu un versant plus dramatique. Elle a été la justification de l’exercice du pouvoir à travers l’emprisonnement, la torture et les disparitions forcées à grande échelle des opposants. Elle fut l’autre nom de deux pathologies politiques qui ont immédiatement accompagné les indépendances, une approche démiurgique de la fabrique de l’« unité nationale » et une infantilisation des citoyens par le « Bon président ».

Le mirage du « Bon président »

En 1968, a paru un livre promis à devenir une référence dans l’histoire internationale et africaine de la littérature politique. Dans Vive le Président !, Daniel Ewandé, jeune professeur de lettres dans la région parisienne, livra une critique féroce et drolatique des pouvoirs politiques en Afrique noire dans les premières années des indépendances. La « fête africaine » dont le jeune intellectuel camerounais fait la chronique a pour principal personnage le Bon président. Celui auquel les écoliers, en premier lieu, mais tous les citoyens en dernier ressort doivent crainte, admiration et révérence sur la foi d’un principe : « Tous les hommes sont mortels. Les Présidents sont des hommes supérieurs. Donc les Présidents sont immortels ».

Ce Bon président africain a la dépense somptuaire, considère le budget de l’État comme étant sa propre cassette, essaie de mimer de grands bâtisseurs historiques par des projets à sa propre gloire, généralise des liens féodaux, entretient une immense cour, distribue rentes et prébendes, excommunie ou châtie toute voix dissidente, assure l’ancienne puissance coloniale de ce que sans lui ce serait, ou le chaos, ou les marxistes, ou le tribalisme… Le président Mobutu en était l’archétype. Aussi y a-t-il une absurdité logique à prétendre que la démocratie en Afrique est aujourd’hui un carcan alors que les « bons présidents » y sont encore nombreux.

Synonymie entre « chef africain » et despotisme

Pour autant que l’on a bien compris, la démocratie ne serait pas convenable en Afrique noire pour une raison qui tiendrait du rapport des Africains au « Chef ». Comme la figure du chef a existé dans toutes les sociétés humaines, y compris en Europe, il y aurait donc quelque chose de particulier dans le « chef africain ». Or, ce quelque chose de particulier ne peut pas être, ni le fait que ce chef décide, ni même le fait que ce chef décide souverainement, voire arbitrairement, puisque cela a existé et existe toujours partout à travers le monde. Et si, comme beaucoup le disent en Afrique, leur admiration pour Vladimir Poutine doit au fait qu’il est un « chef à l’africaine », c’est donc qu’il n’y a proprement rien d’africain dans la figure du chef autocratique et/ou viriliste.

En Europe, les chefs d’Etat ou de gouvernement démocratiques ne décident pas moins que les despotes d’autrefois, éclairés ou non, lesquels ne se prévalaient certes pas d’une culture… africaine. La différence tient au fait qu’ils décident dans le cadre de procédures d’un genre particulier, parce que ces procédures sont articulées au principe de la souveraineté des citoyens, un acte de confiance en des individus préparés et formés par l’instruction à être des citoyens. Il importe peu qu’ils puissent ne pas être chacun à la hauteur de cet idéal. L’essentiel est la non-infantilisation des individus.

Gouvernabilité démocratique

Les adversaires africains de la démocratie ne voient en elle que sa dimension contraignante, c’est-à-dire l’énergie et le temps dépensés dans la délibération et la confrontation publiques. Cette vision est paradoxale et hémiplégique.

Elle est paradoxale parce que des civilisations africaines (Ochollo, Igbo…) ne sont pas moins créditées que d’autres civilisations non-européennes de très grandes et très institutionnalisées traditions délibératives et d’accountability. C’est ce qu’Amartya Sen a appelé La démocratie des autres. Cette vision est hémiplégique parce qu’elle ne tient pas compte de ce que la démocratie facilite par ailleurs la décision publique, puisque le chef élu reçoit un mandat pour exécuter son programme. Certes cela ne vaut que pour une durée limitée. Mais pour cette excellente raison qu’il n’y a pas meilleure barrière à la corruption, aux clientélismes, aux rentes et aux prébendes politiques que la séparation de l’État et du Gouvernement, qui suppose que les gouvernements passent lorsque l’État reste.

Les adversaires contemporains de la démocratie se trompent en définitive de diagnostic en imputant à celle-ci une responsabilité qu’elle ne peut pas avoir (puisque la démocratie n’existe guère en Afrique) dans le problème politique le plus viscéral en Afrique : la fabrique de l’État. Il est à cet égard remarquable qu’ils ne poussent pas leur aspiration à un « modèle politique africain » jusqu’à vouloir d’abord la restauration en Afrique, au nom des « traditions africaines » ou des «valeurs africaines », de sociétés sans État.

Pascal Mbongo – Novembre 2023

Restitution d’oeuvres d’art africaines. Chronique d’un débat et d’un enjeu par Adenike Cosgrove

Qu’est-ce que l’art, qu’est-ce que le patrimoine, qu’est-ce que la culture, et à qui appartiennent-ils ? C’est le débat qui fait rage depuis de nombreuses années à propos des arts africains, le débat sur la nation qui peut revendiquer les œuvres historiques créées par les Africains mais pillées pendant les guerres et la colonisation. Les gardiens d’hier doivent-ils être ceux de demain et, si ce n’est pas le cas, à qui incombe la responsabilité de former les conservateurs, historiens et restaurateurs africains qui seront chargés d’entretenir ces œuvres pour de nombreuses générations à venir ?

En novembre 2017, le président français Emmanuel Macron a appelé au « retour provisoire ou définitif du patrimoine culturel africain en Afrique », ajoutant qu‘ »il n’est pas acceptable qu’une grande partie de ce patrimoine soit conservée en France ou dans des collections et musées privés européens. » Un an plus tard, un document rédigé à l’intention du président Macron va plus loin en recommandant la restitution intégrale par les musées français des œuvres de leurs collections qui ont été prélevées « sans consentement » dans d’anciennes colonies africaines.

Ce débat passionné ne semble pas près de s’apaiser. Afin de suivre l’évolution de la question de la restitution et du rapatriement des œuvres d’art et des objets culturels africains pillés, nous présentons une chronologie des événements qui ont façonné et continuent de façonner la question suivante : « Les musées occidentaux doivent-ils renvoyer les œuvres d’art africaines pillées ? »

À ce stade, il y a plus de questions que de réponses, c’est pourquoi cet article restera vivant.

Les Bons Ressentiments. Elgas, lu par Mohamed Mbougar Sarr (Libération, 21 avril 2023)

L’écrivain et journaliste Elgas, qui m’avait fait l’honneur de parler pour Libération de mon Blancs mais Noirs, vient de publier un essai remarqué. Mohamed Mbougar Sarr signe ce jour (21 avril 2023) dans Libération à propos du livre d’Elgas une intéressante tribune intitulée Les bons ressentiments sont toujours mauvais qu’on se permet de reproduire ici en fair use d’abonné de Libération.

*

«Je refuse de répondre à vos questions, monsieur, c’est trop bizarre.» Tenter, comme j’allais le faire, d’interviewer professionnellement Elgas au sujet de son dernier essai, les Bons Ressentiments, avait quelque chose d’étrange. Nous nous connaissons bien et partageons nombre de passions et tables depuis plus de dix ans. De livre en livre, son goût pour le débat intellectuel n’a jamais fléchi.

Par son ambition théorique, celui qui vient de paraître en donne l’exemple le plus fort. Ecrire un «essai sur le malaise post-colonial» (c’est son sous-titre), avec tout ce que cela implique, expose à bien des malentendus, adoubements malhonnêtes, anathèmes faciles. Elgas est bien conscient des pièges auxquels sa réflexion pourrait le livrer. Il me raconta d’ailleurs un récent événement où il intervint, au cours duquel d’éminents représentants de la diplomatie française en Afrique le félicitèrent pour son propos et saluèrent la nécessité de son livre. «On a besoin d’entendre certaines vérités !» Celles que mon camarade présente, dans sa volonté de questionner leurs idées sans les caricaturer, ne les épargnent pourtant pas. Il décrit même dans son essai ce qu’il vivait aussi à cet instant-là : le moment où les institutions françaises savaient anesthésier, par une magnanime reconnaissance, ceux qui leur rappelaient le prix de leur «rayonnement» dans leurs ex-colonies africaines. Et mon camarade ne l’ignorait pas, qui sourit lorsque je lui demandai comment il comptait éviter d’être «récupéré». Réponse dans son style caractéristique : «Je ne suis pas dans cette contradiction mentale qui consiste à dénigrer la France par principe, alors que j’y vis et y écris depuis dix-sept ans, quasiment le même nombre d’années que j’ai passées au Sénégal. On ne peut pas toujours éviter le baiser de la mort français, mais il n’est pas un bâillon, en ce qui me concerne.»

Procès en aliénation

De bâillon, il en est précisément beaucoup question dans les Bons Ressentiments. Le livre s’ouvre en effet sur la révision d’un procès classique qu’essuyèrent maintes figures politiques, intellectuelles ou artistiques africaines du passé ou du présent. Toutes commirent, selon leurs procureurs, le suprême crime de s’être montrées trop conciliantes avec l’ennemi européen, quand elles ne lui servirent tout bonnement pas de cheval de Troie. A cette barre des «collabos», furent présentés Léopold Sédar Senghor, l’essayiste camerounaise Axelle Kabou, ou Yambo Ouologuem, pour les plus connus. Il leur fut reproché, au nom de combats politiques ou de postures identitaires, d’avoir trahi les leurs : d’être, par conséquent, des aliénés – voilà la terrible inculpation. Certains accusés ne s’en relevèrent jamais et s’enfoncèrent dans un silence où l’orgueil blessé le disputait à une impuissance sans issue ; d’autres traînèrent la disqualification toute leur vie, devenant des sortes d’eternalusual suspects. L’accusation pourrait d’ailleurs se mêler à la réception de ce livre. Cela ne serait ni étonnant ni une première : tel article ou portrait dans la presse sénégalaise, telle tribune, tel livre a déjà valu à Elgas d’être mis dans la sauce, comme on dirait aujourd’hui.

Où faudrait-il chercher la source de ce procès en aliénation ? Dans un affect, répond l’essai : le ressentiment. Qu’il soit «bon», c’est-à-dire légitimé par le présupposé d’une faute éternellement occidentale, ne change rien à l’affaire : le ressentiment empêche de penser clair et juste. Il empêche surtout de penser contre soi, ce qui est une condition de la lucidité. La référence à la formule gidienne est transparente : si on ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments, on fait encore moins de bonne pensée politique avec de bons ressentiments, qui sont toujours mauvais. Cette certitude est étayée par une puissante intuition : il se pourrait qu’au fond, le contre-discours décolonial n’ait pas conscience de sa propre aliénation, une incapacité à exister ou se structurer en dehors d’une opposition dont les règles sont non seulement acceptées, mais parfois édictées par ceux qu’il prétend attaquer.

Il peut y avoir quelque limite à analyser un fait intellectuel et politique de cette complexité à la lumière d’une donnée psychologique. Elgas, lecteur attentif de la Cynthia Fleury de Ci-gît l’amer (Gallimard, 2020), le reconnaît volontiers, mais précise qu’il ne réduit pas tout le malaise post-colonial à la psychologie. Il admet aussi que le mouvement dit décolonial est vaste ; qu’il s’exprime sous diverses formes, à travers plusieurs disciplines et dans différents espaces culturels depuis de longues décennies. Nous avons à ce propos longuement évoqué l’Amérique latine, où le mouvement trouve ses racines et son actualité la plus vive. Peut-être mon camarade étendra-t-il le spectre de son analyse à cet espace dans un ouvrage prochain ; pour celui-ci, il voulait rester dans l’espace francophone, où la tendance s’affirme dans la recherche académique, le terrain politique et le champ artistique, parfois en même temps, au risque de la confusion. Que recouvre, au juste, le mot «décolonial», comme adjectif ou comme adjectif substantivé ? Elgas ne se risque pas à la définition, mais doute qu’il désigne une «pensée». Tout au plus s’agit-il pour lui d’une méthode de travail qu’un usage militant a idéologisé à outrance, au point d’en obscurcir le sens ou de le figer dans des positions politiques dont la revendication appelle parfois la surenchère. «C’est absurde de prendre des outils pour des identités», tranche-t-il.

Impossible, évidemment, de ne pas évoquer toutes les charges médiatiques et polémiques que suscite le mot en France. La plupart d’entre elles proviennent d’un camp conservateur voire réactionnaire, qui fustige aussi, dans un rejet indistinct et aveugle, le wokisme, les néoféminismes, la cancel culture, la déconstruction, etc. Elgas n’inscrit clairement pas son travail, en effet beaucoup plus nuancé, dans cette perspective droitière. Il la raille presque, la jugeant souvent «intellectuellement paresseuse» et «affaiblie par une panique déraisonnable». Il se sentirait plus proche d’un Jean-François Bayart, dont les Etudes postcoloniales. Un carnaval académique constitua pour lui une lecture importante.

«Vulgate» et «mutine»

D’autres parrainages intellectuels se dégagent : il cite le sociologue et économiste sénégalais Amady Aly Dieng et mentionne Axelle Kabou («qui, parmi nos intellectuels, développe aujourd’hui une pensée aussi dense qu’elle ?» m’a-t-il dit un jour). Pour la sainte colère et le style, voyez Bernanos et Césaire. Albert Londres suscite son goût pour le journalisme.A Desproges la paternité de l’irrévérence joyeuse. Ici, cependant, le grand maître d’Elgas, docteur en sociologie, demeure Georges Balandier. Rien d’étonnant à ce que ce remarquable polymathe, africaniste sans l’arrogance du surplomb, esprit rigoureux et curieux, courageux et soucieux du réel, ait présidé à l’écriture des Bons Ressentiments. Après tout, Elgas n’a-t-il pas voulu décrire dans ce livre une «situation décoloniale», en écho à la «situation coloniale», concept majeur de la pensée de Balandier ? Il a en tout cas hérité de ce dernier le goût de l’étude sérieuse, référencée, sensible, combative mais ouverte à la critique. Et libre, surtout. C’est le mot préféré du bonhomme, peu devant «tropisme», «vulgate» et «mutine».

Alors que nous allions nous séparer, je songeai à la fin de l’essai. Elgas y défend la belle notion d’incolonisable : ce qui, n’ayant pu être colonisé, échapperait du même coup au besoin furieux de tout décoloniser. A quoi songe-t-il ? A des espaces (Coubanao, un des villages de son enfance casamançaise, ou encore Foundiougne). A des temps, des savoirs, des jeux. Au génie des langues. A un esprit insaisissable et ouvert, que rien n’a pu arracher ou humilier. Je n’ai pas osé dire à mon ami que par l’éloge de cet incolonisable, il était presque décolonial à sa manière. Cela, aussi, aurait pu lui sembler bizarre.

Elgas, Les Bons Ressentiments, Riveneuve «Pépites», 200 pp., 11,50 €.

L’Afrique/Les Afriques. Trois livres d’histoire et de géopolitique (Fauvelle, Lafont, Le Gouriellec)

« Une histoire mondiale de l’Afrique, une histoire africaine du monde. Tel est le double pari de cet ouvrage ambitieux qui nous plonge dans la conversation que les sociétés du continent africain ont, au cours de l’histoire, toujours entretenue avec celles du reste du monde. Une conversation multimillénaire, depuis la dispersion des humains modernes jusqu’à nos jours, dont les auteurs et autrices nous invitent à écouter toutes les tonalités. Car cette histoire est faite de rapports de domination et de violences, de rejets et de révoltes, mais également d’interactions à toutes les échelles, de circulations de biens et d’idées, d’innovations et d’adaptations locales, de mutations globales.

S’émancipant des monologues factices qui divisent le passé, ce livre propose une histoire polyphonique. Il s’appuie sur les recherches les plus actuelles et les plus poussées pour éclairer la manière dont les sociétés africaines ont toujours pris part au monde ».

Comment faire l’histoire de l’Afrique ? une conversation avec François-Xavier Fauvelle (entretien avec Florian Louis, Le Grand Continent, 7 septembre 2002)

Avant tout discours, l’africaniste doit expliciter sa position, déclarer d’où il parle. En histoire, cela oblige à d’autant plus de rigueur, de nuance et de finesse. C’est sur cette ligne de crête que se situe le travail de François-Xavier Fauvelle, professeur au Collège de France et dont le dernier livre sort aujourd’hui. Dans ce grand entretien, il revient sur sa pratique d’un métier singulier : historien de l’Afrique.

Faire l’histoire de l’Afrique, comme au demeurant de n’importe quelle autre région du monde, pose à l’historien des questions fondamentales relatives à l’espace-temps qu’il étudie. C’est particulièrement vrai dans le cas de l’Afrique puisqu’il s’agit d’étudier une région dont les contours comme le nom sont exogènes en ce qu’ils ont été fixés depuis d’autres régions du monde et par des non-Africains. Le concept d’Afrique est-il néanmoins opératoire et quels contours donnez-vous à cette région ?

De même que tout chrononyme est anachronique, tout toponyme est « anatopique ». C’est évident quand il s’agit d’un nom de période : par définition, il est toujours donné après la période en question, quand l’expérience ou la volonté d’un changement de période fait saillir la précédente comme une butte-témoin géologique. Il n’y a d’Ancien Régime que lorsqu’on entre dans la Révolution ; de Moyen Âge que lorsqu’on a décidé qu’on voulait passer à autre chose qu’on appelle la Renaissance ; de Trente glorieuses que lorsqu’on est sûr qu’il n’y en aura pas quarante. Un nom de période n’est donc jamais donné par les indigènes de la période en question. De la même façon, un nom d’espace est toujours donné de l’extérieur ou à tout le moins de façon surplombante à l’égard des sociétés qui y sont englobées. Il n’y a rien là de spécifique à l’Afrique : Europe, Amérique, Australie, sont des noms qui n’ont rien d’européen, américain, australien. Ce qui est cependant intéressant avec le nom « Afrique », c’est que c’est un nom au départ africain, désignant une société africaine de l’actuelle Tunisie, puis qui a désigné la province d’Africa romaine, puis l’Ifriqiya arabe. Ce nom a donc une longue histoire de réappropriations, d’extensions, de compétitions avec d’autres noms. Au Moyen Âge et à l’époque moderne, on parlait également d’Éthiopie supérieure, d’Éthiopie ultérieure ou encore de Guinée, pour désigner de très vastes régions d’Afrique qui n’ont rien à voir avec les pays qui portent ces noms actuellement. Puis le toponyme « Afrique » a fini par s’imposer à tout le continent, au terme d’une histoire qui est celle de la formation d’une notion dans la géographie mentale du monde moderne et dans la géographie politique et identitaire du monde contemporain. Est-ce un handicap pour les historiens et historiennes que d’utiliser un nom anatopique ? Non : en histoire, il est nécessaire d’employer des catégories analytiques extérieures aux sociétés du passé, c’est même la condition de leur intelligibilité. Mais il faut le faire sans les naturaliser, en les neutralisant exactement comme on le fait avec les noms de période.

User du concept d’Afrique, ce n’est pas seulement user d’un nom, mais aussi d’une idée qui postule une cohérence entre les espaces regroupés sous ce toponyme. Qu’est-ce qui fait l’unité de l’espace africain et l’Afrique est-elle une ou plurielle ?

Elle est les deux et il est nécessaire de faire avec les deux. Certains ont envie que l’Afrique soit une, ont envie de dire « Africa is a country » en la promouvant en tant qu’entité existante et légitime. C’est une affirmation fréquente au sein de la diaspora afrodescendante à travers le monde, notamment aux États-Unis, où le vocable d’Afrique a une forte résonance dans la grammaire identitaire américaine. Il existe aussi un évident sentiment panafricain qui, comme en Europe, désire l’unité. Mais inversement, certains ont envie de dire : « Africa is not a country ». Et on doit leur donner raison aussi : l’Afrique, c’est 54 pays. Et au-delà même de la multiplicité politique, c’est une très grande diversité des sociétés, des formes culturelles, des langues – plus de 2 500 langues sont parlées en Afrique –, des formations politiques, des types d’interaction entre les sociétés. Ces deux affirmations sont donc vraies à tour de rôle. Et elles sont problématiques à tour de rôle. Promouvoir une « africanité » homogène, c’est nier les identités nationales ou locales, c’est céder à ce que Joseph Tonda appelle une « afrodystopie » (Afrodystopie : la vie dans le rêve d’autrui, Karthala, 2022). Mais inversement ne parler que de diversité, c’est défendre un fractionnement ethnique qui était l’idéal de gouvernance du colonialisme et de l’apartheid, et qui reste le principe organisateur des musées d’art africain. Alors, entre dystopie intellectuelle et vertige sentimental, il faut tenir la barre. L’Afrique est à la fois singularité et pluralité et cette pluralité des sociétés africaines est par certains aspects la singularité de l’Afrique. On ne peut pas ne pas s’interroger sur cette diversité qui est un produit de l’histoire et qui, comme je l’ai écrit (Penser l’histoire de l’Afrique, CNRS Editions, 2022), devrait être « bonne à penser » pour toute historienne ou historien, quelle que soit sa société de prédilection.

« Constituée de cinquante-quatre États, berceau de nombreuses civilisations, l’Afrique représente à elle seule un continent-monde de plus d’un milliard d’habitants. Trop souvent considérée comme un tout homogène, elle devrait plutôt être pensée dans sa diversité et sa profondeur.

Sur le plan géopolitique, on la croit marginalisée. Ses acteurs sont souvent perçus comme passifs et dépendants du reste de la communauté internationale. Or, c’est une tout autre représentation que propose Sonia Le Gouriellec dans cet ouvrage. Celle, au contraire, d’un continent ouvert sur le monde, ayant depuis toujours participé aux échanges et aux équilibres politiques, commerciaux et intellectuels, et qui est aujourd’hui intégré à la mondialisation et aux dynamiques contemporaines, au point d’apparaître comme un nouveau centre névralgique des défis de notre époque.

S’appuyant sur de nombreuses études de cas, Sonia Le Gouriellec n’écrit rien de moins qu’une géopolitique des Afriques. »

« Pourquoi ne connaissons-nous pas le nom de la capitale de la Côte d’Ivoire ou du Nigéria ? Pourquoi les séries américaines se déroulent-elles dans des pays d’Afrique qui n’existent pas ? Comment expliquer que l’Afrique soit aujourd’hui encore dépeinte comme un espace uniforme, primitif, un espace de pauvreté et de conflits ? Un espace hors de l’Histoire, hors du monde en mouvement, en retard. Existe-t-il chez nous ce que le philosophe camerounais Achille Mbembe appelle une « volonté d’ignorance » ? Ce livre donne des clés de compréhension de nos représentations caricaturales de l’Afrique. Il interroge la persistance d’un imaginaire colonialiste, d’une vision globalisante et dévalorisante du continent africain. Mettons à mal nos préjugés mille fois rebattus, et prenons conscience que l’Afrique est entrée dans l’Histoire, sans nous ! »

Dan Morain : Kamala Harris. Des rues d’Oakland aux couloirs de la Maison-Blanche, Talent Editions, 2021

Dan Morain, reporter au Los Angeles Times, nous raconte comment cette enfant d’immigrés, née en Californie au temps de la ségrégation, est devenue l’une des actrices majeures du pouvoir américain.

Son récit nous plonge au cœur des années que Kamala Harris a passées en tant que procureure générale de Californie, explore son soutien téméraire à un Barack Obama encore peu connu, et montre comme elle a su jouer des coudes pour accéder au Sénat.

Il analyse également son échec à devenir candidate pour la présidence, et les coulisses de sa campagne de vice-présidente.

Tout au long de son récit, Dan Morain nous dépeint le portrait de sa famille, nous révèle ses valeurs et ses priorités, tout comme ses faux pas, ses prises de risques et l’audace dont elle a fait preuve lors de son ascension.

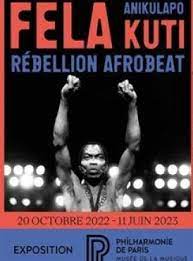

Fela Anikulapo-Kuti – Rébellion Afrobeat (20 octobre 2022-11 juin 2023)

Il y avait beaucoup de monde au Musée de la Musique-Philharmonie de Paris, pour le vernissage de l’exposition consacrée à Fela Anikulapo-Kuti créateur du style musical qu’il a baptisé «afrobeat». Une exposition promise à un très grand succès de fréquentation française et européenne.

Devenu une figure d’envergure mondiale dès la fin des années 1970, l’artiste pour qui « la musique est l’arme du futur » a enchaîné les tournées internationales jusqu’à son décès en 1997. Fela a fait de son mode de vie un manifeste. L’exposition rend compte de ses engagements et de ses prises de position fracassantes, tout au long de sa carrière artistique, contre la corruption des élites et le néocolonialisme qui continuent encore aujourd’hui d’inspirer les luttes au Nigeria et ailleurs.

L’exposition propose au visiteur de revivre l’énergie de Fela et de ses musiciens et danseuses en redonnant vie aux plus grands moments de ses concerts sur les scènes du monde au rythme de morceaux hypnotiques entrecoupés de harangues politiques et de performances rituelles. En constante mutation, l’afrobeat des Koola Lobitos, la première formation de Fela, doit également beaucoup au highlife ouest-africain et donne la part belle aux cuivres et aux percussions. Avec ses groupes Afrika 70 puis Egypt 80, Fela s’entoure d’un nombre croissant de musiciens et donne naissance à des constructions symphoniques de plus en plus complexes. L’exposition raconte ce cheminement et la trajectoire musicale de l’artiste, donnant à entendre et à comprendre les sources et l’évolution de l’afrobeat.

Commissaires de l’exposition : Alexandre Girard-Muscagorry, Mabinuori Kayode Idowu, Mathilde Thibault-Starzyk. Conseiller musical : Sodi Marciszewer.

Doreen Fowler : une lecture freudienne de « Passing », de Nella Larsen.

Les critiques de Passing ont souvent fait observer que le roman semble éviter de s’engager dans le problème de l’inégalité raciale aux États-Unis, et Claudia Tate va jusqu’à écrire que « la race … est simplement un mécanisme pour mettre l’histoire en mouvement » (598). En l’absence apparente de la race comme sujet du roman, les chercheurs ont identifié la classe sociale ou l’attraction lesbienne comme la préoccupation centrale du roman.

Bien que l’attirance pour le même sexe et la classe sociale soient certainement des préoccupations du roman, je soutiens que les critiques ont négligé la centralité de la race dans le roman parce que le sujet de Passing est la répression raciale ; c’est-à-dire qu’une solidarité totale avec un peuple opprimé et racialisé est le référent réprimé, et, pour cette raison, la race apparaît à peine. En tant que roman sur le passing, le sujet de Larsen est le refus de s’identifier pleinement aux Afro-Américains, mais la critique de Larsen n’est pas seulement dirigée contre les membres de la communauté noire qui se font passer pour des Blancs ; Passing explore plutôt la manière dont la race est réprimée aux Etats-Unis à la fois chez les Blancs et chez certains membres de ce qu’Irène appelle la « société nègre » (157). Tout au long du texte, la négrité est recouverte par la blancheur. Même le mot « noir » ou « nègre » semble être presque banni du texte. Comme je le montrerai, le roman explore la manière dont l’association avec une identité noire est réprimée par de nombreux personnages, dont Brian, Jack Bellew, Gertrude et d’autres membres de la société de Harlem, mais Irene Redfield, la conscience centrale du roman, à travers l’esprit de laquelle les événements sont perçus et filtrés, est la principale représentante de la répression raciale. Jacquelyn McLendon observe astucieusement qu’Irene Redfield « vit dans l’imitation constante des Blancs » (97). (2) Partant de cette observation, je soutiens qu’Irene, qui désire avant tout la sécurité, identifie la sécurité à la blancheur et réprime une identification complète avec la communauté noire par refus de l’abjection que les Blancs projettent sur les Noirs. Pour cette raison, Irène ne se contente pas d’imiter les Blancs dans sa vie de bourgeoise de classe supérieure, elle s’efforce, comme une personne passant pour blanche, d’effacer les signes de son identité noire – mais ces signes de négrité reviennent la hanter sous la forme de son double, Claire. Si de nombreux chercheurs ont reconnu qu’Irène est ambivalente par rapport à son identité afro-américaine et que Claire et Irène sont dédoublées, ma contribution originale consiste à relier les deux. Dans ma lecture, Claire est le double étrange d’Irène car elle représente le retour du désir rejeté d’Irène de s’intégrer pleinement à la race noire.

Dans cet essai, je propose que Larsen soit articulée à la théorie freudienne pour analyser la dimension psychologique de la répression raciale. Comme l’observe Thadious Davis, Larsen était « très consciente de Freud, de Jung et de leurs travaux » (329), et la pierre angulaire de la théorie de Freud est la répression. Selon Freud, « l’essence de la répression consiste simplement à détourner quelque chose et à le maintenir à distance du conscient » (« Répression », SE 14:147).

Race et médecine. Sur une controverse française

Les usages raciaux et racistes historiques de la médecine sont substantiellement documentés. Dans la période contemporaine, la convocation la plus controversée de la race dans la médecine remonte à 2005 avec l’approbation par la Food and Drug Administration (FDA) du premier médicament, le BiDil, avec une indication spécifique du groupe racial de destination. Le BiDil combine deux génériques anciennement reconnus comme étant bénéfiques pour les patients souffrant d’insuffisance cardiaque, quelle que soit leur race ou leur origine ethnique. Or, ses fabricants réussirent à profiter de la législation américaine sur les brevets en exploitant la race afin d’obtenir un avantage commercial et réglementaire. Le débat fut homérique dans l’opinion publique américaine comme parmi les professionnels de santé sans que cette indication raciale ne soit retirée depuis.

Le buzz français d’août 2022

En France, c’est une vidéo publiée le 2 août 2022 par Brut, soit une interview de Miguel Shema, étudiant en 2e année de médecine, et par ailleurs activiste politique, qui fit polémique. L’étudiant y disserte sur « des préjugés et des pratiques racistes dans l’univers médical » en se prévalant de « trois exemples de pratiques racistes » (la non-considération de la spécificité des « peaux noires », des pratiques liées à la croyance dans une propension de patients « maghrébins » à exagérer la douleur, le surdosage pour les patients noirs des antipsychotiques). Les conclusions de Miguel Shema étaient en réalité ses prémisses : le « racisme médical tue », « c’est qu’en fait, on ne s’intéresse qu’à la santé des Blancs ».

Cette déclamation visuelle est assortie de liens, non pas à des travaux publiés dans des revues de référence, mais à une « enquête » sur « le racisme dans le football » et à une déclaration de l’acteur Joaquin Phoenix, lors de sa réception en 2020 du prix du meilleur acteur aux Bafta, à propos du « racisme dans le cinéma ». On ne sait pas trop pourquoi ces références (quel football ? Pourquoi seulement lui et pas un autre sport ? le « cinéma » est-il réductible au cinéma hollywoodien ?) mais par leur nature, elles suggèrent que ce que dit Miguel Shema a été édité en tant qu’éditorial sur le « racisme » (institutionnel ou structurel, sans précision à cet égard).

La prémisse-conclusion de Miguel Shema repose sur des allégations pouvant toutes se prêter à une vérifiabilité, à la faveur d’enquêtes demandant de nombreux scrupules méthodologiques. Or sa vidéo ne cite pas des enquêtes sociologiques signifiantes ayant vérifié ses allégations. Si de telles enquêtes n’existent pas, l’explication n’est pas légale puisqu’elles ne sont pas empêchées par l’interdit légal des statistiques ethniques ou raciales.

Le jeune étudiant en médecine (ni dermatologue, ni sociologue, donc) est si pressé de conclure qu’il commet des raccourcis, par exemple lorsqu’il affirme, ex cathedra, que la symptomatologie des « peaux noires », d’une part, est différente de celle des « peaux blanches » (à l’écouter, cette différence est générale et absolue) et, d’autre part, n’est pas documentée par la littérature médicale. Il y a cependant de quoi le contredire sur ces deux points, en convoquant notamment les deux auteurs (J.-J. Morand, E. Lightburne) en 2009 de « Dermatologie des peaux génétiquement hyperpigmentées (dites « peaux noires ») » :

« L’individualisation, au sein d’un traité de dermatologie, de l’approche clinique en fonction de la couleur de la peau des malades peut sembler évidente, indispensable ne serait-ce que d’un point de vue sémiologique ; elle peut apparaître tout autant discutable en raison des difficultés de définition du champ d’étude et des multiples confusions à connotation raciste dont l’Histoire témoigne. D’une part il est désormais établi que la pigmentation cutanée est génétiquement programmée, probablement sous la pression de sélection, durant des millénaires, du rayonnement solaire fonction de la zone géographique [1], mais le phénotype qui en découle ne permet pas de définir a posteriori des populations « raciales » homogènes [2]. D’autre part, du fait des migrations de populations et du métissage ainsi qu’en raison des modifications acquises de la pigmentation, notamment par l’exposition solaire, il existe un véritable continuum entre la peau dite « blanche » et la peau « noire » [3]. De même, on observe sur le plan phanérien une grande diversité pilaire et s’il est juste de noter que la plupart des individus à cheveux crépus sont hyperpigmentés, l’inverse n’est pas vrai, notamment en Asie et en Amérique du Sud. Néanmoins pour enseigner il faut simplifier et la présentation des extrêmes permet ainsi de mieux percevoir les divers aspects de la dermatologie dite « ethnique » [4-6]. Les travaux publiés sur la peau noire sont pour la plupart réalisés sur de faibles effectifs, sont en outre peu nombreux comme si, malgré le fait que la population pigmentée soit bien représentée à l’échelle mondiale, les instituts de recherche et l’industrie pharmaceutique avaient un peu délaissé la question. Désormais, notamment du fait d’enjeux économiques, il y a un intérêt grandissant pour la cosmétologie des peaux génétiquement pigmentées et des cheveux crépus, notamment aux États-Unis et en Europe ».

Entre problèmes de méthode et problèmes de fond

À travers les nombreuses références auxquelles elle renvoie, cette étude montre que la question des « peaux noires » est loin d’être un impensé médical depuis au moins trente ans. Sinon certains médecins de certains hôpitaux, à Paris tout au moins, ne seraient-ils pas spécialement recommandés en la matière (Hôpital Saint Louis – Hôpital Bichat – Hôpital Henri Mondor – Centre Sabouraud – Centre Médical Europe – Centre Médical Opéra, etc.).

L’étude de J.-J. Morand et d’E. Lightburne montre également, explicitement ou implicitement, que cette question n’échappe pas à certains enjeux décisifs dans le champ médical pour toutes les pathologies : celui de la spécialisation médicale ou hospitalière ; celui de la hiérarchie des disciplines hospitalières. Deux enjeux ataviques de lutte de pouvoir. Miguel Shema a donc présumé connaître l’institution médicale dans sa globalité (comme le font, il est vrai, tous les acteurs sociaux à propos des institutions dans lesquelles ils travaillent).

Sur la question des « peaux noires », Miguel Shema n’a pas seulement péché par méconnaissance ou par idéologie. Il a dramatiquement ajouté à une emphase déjà prospère chez beaucoup de Noirs sur la différence entre les « peaux noires » et les « peaux blanches ». Or cette emphase peut entretenir en retour une obsession raciale et parasiter la relation médicale (en plaçant le médecin dans une sorte d’obligation de circonvenir « racialement » une pathologie). Cette emphase est la catapulte des nombreuses marques de produits cosmétiques pour « peaux noires », des piliers du marketing ethnique qui aiment à se définir comme « laboratoires » afin de créer l’illusion d’une « scientificité » des produits qu’ils commercialisent.

Miguel Shema montre, à son corps défendant, les scrupules extrêmes qu’appelle toute référence à la race en matière médicale puisque, d’un côté, il fait grief aux soignants de ne pas en tenir compte (les « peaux noires ») et, de l’autre, il leur fait grief d’en tenir compte faussement et sur la seule foi de leurs préjugés et croyances (les patients « maghrébrins » et les patients « Noirs » recevant des prescriptions de psychotropes).

Au demeurant, ce ne sont pas seulement des préjugés et des croyances qui peuvent porter des soignants à convoquer faussement la race, ça peut être la médecine elle-même, cette situation étant particulièrement visible aux Etats-Unis. Ainsi, les enfants noirs étaient moins susceptibles de contracter une infection des voies urinaires, a fait valoir pendant un certain temps le consensus médical (américain) avant que ce consensus s’accorde plutôt à trouver une explication du risque de contracter une infection urinaire chez les enfants par leurs antécédents de fièvre et d’infections. Autre exemple : le consensus médical n’a pas moins voulu pendant un certain temps que les femmes noires aient une disposition plus faible à réussir à accoucher par voie naturelle après un accouchement par césarienne.

Plus généralement, les algorithmes raciaux sont l’une des pratiques médicales les plus généralisées aux Etats-Unis en matière de diabète et de dons d’organes, spécialement en matière de greffes de reins. Ils revendiquent pour eux la science qui fait valoir par exemple que comparés aux donneurs blancs et hispaniques, et bien que leur proportion soit limitée, les donneurs de reins d’« ascendance africaine récente » ne présentent pas moins un risque plus élevé de développer une insuffisance rénale en raison de leur don. Ces algorithmes raciaux se prêtent néanmoins à un vif débat médical et éthique.

Il serait intéressant de voir, ce qui dépasse le cadre d’une note comme celle-ci, comment sont reçus en France par les professionnels de santé des recherches, des discours et des pratiques médicaux à l’étranger qui convoquent la race (les adhésions ou les rejets et leurs modalités, les indifférences et les ignorances et leurs motivations, etc.).

Une question de fond en suspens

L’ethnicité ou la race comptent-ils dans la fabrication sociale des diagnostics et des parcours de soin en France ? Voici comment on peut reformuler, en termes proprement sociologiques, la question soulevée par Miguel Shema. Il répond en substance oui, sans démontrer sa réponse. Certains autres ont répondu non, sans plus de démonstration, comme Vincent Lautard dans Marianne. Sa réponse se limite à disqualifier les exemples donnés par l’étudiant en médecine ou à donner valeur probante à sa propre expérience, présupposant ainsi tout à la fois que non seulement lui-même est colorblind mais qu’en plus il sait en toute occasion identifier ceux qui ne le sont pas. Au demeurant, il y a une ambiguïté foncière dans une tribune qui parle au nom de « la médecine » : soit c’est le caractère « scientifique » (réel ou supposé) de la relation médicale qui empêche des préjugés et des stéréotypes de race de corrompre cette relation, alors tel devrait être le cas partout dans le monde et depuis toujours ; soit c’est quelque chose de spécifiquement français, en soi ou dans le cadre de la relation médicale, qui préserve les soignants des préjugés et des stéréotypes de race et d’ethnicité. Ce quelque chose n’est pas identifié par Vincent Lautard.

Le débat initié par Miguel Shelma ne permet donc pas de répondre à la question de savoir si l’ethnicité ou la race comptent, positivement/négativement, dans la fabrication sociale des diagnostics et des parcours de soin en France. Cette question fait néanmoins sens au moins en tant qu’hypothèse de recherche. Après tout, l’on ne voit pas pourquoi alors que l’hypothèse selon laquelle des facteurs tels que le sexe et la classe sociale jouent dans la fabrication sociale des diagnostics et des parcours de soin en France a pu être légitime puis vérifiée, l’hypothèse de la race et de l’ethnicité ne le pourrait pas.

Ce que montre la controverse Shema/Lautard c’est que l’intérêt que les acteurs du débat public trouvent à cette question dépend d’abord de leur positionnement politique à propos du fameux « universalisme républicain » et de sa fameuse « indifférence à la race ». Avec l’Amérique, voire les « pays anglo-saxons », en arrière-plan : Miguel Shema importe (mal et sans la médiation de travaux) des répertoires (balisés) dans les pays anglo-saxons. Vincent Lautard l’a bien compris et s’est empressé de tenir la dragée haute à « l’ennemi américain ».

Exposition. « Regeneration. Black Cinema 1898-1971 », Musée de l’Académie des Oscars, 21 août 2022-9 avril 2023.

Le Dictionnaire du cinéma américain, de Jean-Pierre Coursodon et Bertrand Tavernier, est une référence. C’était une raison de s’étonner de son très faible intérêt pour le cinéma afro-américain, voire de certaines de ses analyses un peu clichetonnes sur le racisme. En 2001, avec son Dictionnaire du cinéma afro-américain (acteurs, réalisateurs, techniciens) (Séguier, coll. Ciné-Séguier), Régis Dubois combla donc un manque dans la littérature francophone. Son livre permet aujourd’hui de naviguer dans l’exposition consacrée au cinéma afro-américain par l’Académie des Oscars.

« L’exposition phare du Musée de l’Académie Regeneration: Black Cinema 1898–1971 explore la culture visuelle du cinéma noir dans ses multiples expressions, depuis l’aube du cinéma à la fin du XIXe siècle jusqu’aux mouvements des droits civiques des années 1960 et leurs conséquences jusqu’au début des années 70. L’exposition est un regard approfondi sur la participation des Noirs au cinéma américain. Regeneration met en lumière le travail des cinéastes afro-américains et crée des dialogues avec des artistes visuels tout en élargissant simultanément les discussions autour de l’histoire du cinéma américain.

La série démarre avec la première mondiale d’un film racial « perdu » récemment restauré, Reform School (1939). Les films raciaux étaient des œuvres réalisées avec des acteurs entièrement noirs qui étaient distribués presque exclusivement à un public noir à travers les États-Unis ségrégationnistes.

Couvrant la même période de plus de 70 ans que l’exposition, cette série va de la présentation de pionniers de l’ère muette tels que les drames à petit budget d’Oscar Micheaux, scénariste-producteur-réalisateur, aux allégories révolutionnaires de Spencer Williams et aux œuvres d’innovateurs produites indépendamment et défiant les genres comme Melvin Van Peebles. Des stars largement inconnues des cinéphiles grand public sont mis en avant – Ralph Cooper, Clarence Brooks et Francine Everett – aux côtés des légendes emblématiques de l’écran Paul Robeson, Josephine Baker, Harry Belafonte, Sidney Poitier, Lena Horne, etc. »

Découvrir le site internet de l’exposition

Oscar Micheaux et des acteurs afro-américains d’avant la Blaxploitation

Sélection d’actrices afro-américaines d’avant la Blaxploitation