Étude comparée des sociétés africaines – Françoise Héritier (Collège de France, 1983)

Mémoire et Histoire de la langue française. A propos de Villers-Cotterêts.

Le président de la République française Emmanuel Macron a inauguré le 30 octobre 2023 la Cité internationale de la langue française – Château de Villers-Cotterêts, celle-ci ouvrant au public le 1er novembre. Le président de la République a prononcé à cette occasion un discours qui n’a guère fait l’unanimité en raison d’un certain nombre d’assertions politiquement clivantes. Le président de la République n’a pas moins cédé à telle ou telle idée saugrenue, comme lorsqu’il a assuré que « tous les grands discours de décolonisation [ont été] pensés, écrits et dits en français ». Le président Macron décidait ainsi, probablement par méconnaissance personnelle et des rédacteurs de son discours, de passer à la trappe les discours prononcés en langues autochtones, les discours prononcés en arabe, les discours prononcés en anglais.

Le président de la République s’est en revanche tenu relativement à distance de deux vulgates mémorielles sur la langue française : l’une veut que les Serments de Strasbourg soient l’acte de naissance de la langue française ; l’autre veut que l’ordonnance de Villers-Cotterêts soit l’acte de naissance du français comme « langue officielle » en France. L’histoire politique et légale de la langue française commence bien avant l’ordonnance de Villers-Cotterêts. Et cette ordonnance ne serait pas célébrée – seulement depuis le 19e siècle – si de nombreux textes postérieurs n’avaient pas voulu, d’une part, en rendre l’application effective partout en France, d’autre part, n’avaient pas imposé l’usage du français dans de nombreux autres cadres de la communication institutionnelle et sociale. Ci-après nos développements dans La Langue française et la loi relatifs à ces questions. On trouvera ensuite une liste simplifiée des textes qui ont fait l’histoire politique et légale de la langue française en France[1] jusqu’à la Révolution. Cette liste s’arrête à la Révolution dans la mesure où, pour l’essentiel, l’histoire politique et légale de la langue française sur le siècle après la Révolution se confond assez largement avec celle de l’instruction publique et des programmes scolaires.

« (…)

Serments de Strasbourg

Historiens, linguistes et grammairiens peuvent toujours assurer que les Serments de Strasbourg du 14 février 842 ne sont pas tout à fait l’« acte de naissance » de la langue française, la croyance inverse ne se perpétue pas moins. Pascal Quignard n’est certes pas le premier à exalter cette croyance[2] :

« Début février 842, les deux armées victorieuses lors de la bataille de Fontenoy se retrouvent à Strasbourg dans un froid glacial, où elles s’établissent, l’une sur la rive de l’Ill, l’autre sur la rive du Rhin.

À mi-chemin, dans la plaine glacée, le vendredi 14 février, à la fin de la matinée, les deux rois et les chefs – les ducs des tribus – portent solennellement un serment de paix entre eux et concluent devant Dieu un pacte d’entraide – maléficiante, sacrée – contre Lothaire.

C’est alors que, le vendredi 14 février 842, à la fin de la matinée, dans le froid, une étrange brume se lève sur leurs lèvres.

On appelle cela le français.

Ce qu’on désigne de nos jours par « serments de Strasbourg » étaient appelés par les évêques et les pères abbés, en langue latine, les « sacrements d’Argentaria ».

C’est Nithard lui-même qui précise, dans son Historia, que la cité d’Argentaria, sur l’Ill, est « maintenant appelée par la plupart de ses habitants Strasbourg » (nunc Strazburg vulgo dicitur).

Rares les sociétés qui connaissent l’instant de bascule du symbolique : la date de naissance de leur langue, les circonstances, le lieu, temps qu’il faisait »[3].

La bataille dont parle Pascal Quignard est celle Fontenoy-en-Puisaye le 25 juin 841. Les armées victorieuses sont celles de Louis le Germanique et de Charles le Chauve (petit-fils de Charlemagne), alliés contre leur frère aîné et empereur, Lothaire Ier. Tous trois petits-fils de Charlemagne et fils de Louis le Pieux, les deux premiers, à la mort de leur père, contestèrent à leur frère Lothaire Ier la qualité de suzerain. Le traité de Verdun d’août 843 scelle, consécutivement à leur conflit, le morcellement de l’Empire carolingien, même si Lothaire Ier conserve sa qualité d’Empereur. Nithard, lui aussi petit-fils de Charlemagne, Comte-Abbé de l’abbaye royale de Saint-Riquier, rédigea les fameux Serments[4] − que Louis le Germanique prononça en langue romane (pour ainsi dire « l’ancêtre du français ») et Charles le Chauve en langue tudesque (pour ainsi dire « l’ancêtre de l’allemand »). D’autres dissonances existent entre l’histoire et le « roman national » de la langue français, celle par exemple sur la continuité formelle et plastique du français. Étienne Dumont a pu faire remarquer à cet égard que « le moyen français n’est qu’une étape intermédiaire entre l’ancien français et le français moderne dont il est la forme archaïque. P. Guiraud, dans son ouvrage sur le moyen français, montre que la langue de Joinville (Histoire de Saint-Louis, 1305-1309) et celle de Froissart (Chroniques, 1370-1400) n’ont à peu près rien de commun et qu’en revanche ce dernier écrit tout à fait comme Brantôme (Recueil des dames illustres, 1600-1610). C’est dire que, dès le début de la guerre de Cent Ans, la langue française a pris sa forme moderne. Si elle est encore un peu embarrassée et flottante, elle le restera jusqu’à la réforme classique du début du XVIIe siècle. Il faut donc faire une différence entre le Moyen âge linguistique, qui se termine en 1340, et le Moyen âge culturel qui, en France, s’étend jusqu’au milieu du XVIe siècle »[5].

La langue française a été un objet hautement juridique entre la deuxième moitié du XVIe siècle et la première moitié du XVIIe, puis pendant la séquence allant de la Révolution à la fin du Premier ministre. L’Histoire de la langue française de Ferdinand Brunot se singularise précisément par l’intérêt et l’importance qu’elle accorde aux nombreux textes juridiques datés de cette double période. La nouvelle ère de production intensive de textes juridiques relatifs à la langue française commencée dans les années 1960 est d’autant plus distinctive qu’elle voit la France se doter pour la première fois d’un énoncé constitutionnel désignant le français comme langue nationale et langue officielle.

Villers-Cotterêts, lieu de mémoire

« Cette langue, a écrit Merlin de Douai, aujourd’hui si correcte, si claire, si riche des productions de nos plus illustres écrivains, que toute l’Europe a adoptée pour ses actes diplomatiques, et que tout étranger, tant soit peu instruit, tient à honneur de savoir comme sa Langue maternelle, il a été un temps où elle était en quelque sorte, dédaignée par nos magistrats et par nos jurisconsultes, qui se faisaient gloire, les uns de rendre leurs jugements, les autres d’écrire leurs mémoires et leurs consultations, en latin. C’est à Louis XII qu’est dû le premier effort du gouvernement pour faire cesser cet usage d’autant plus étrange qu’on ne parlait alors au palais qu’un latin barbare »[6]. De fait, l’ordonnance de Villers-Cotterêts a été précédée par une ordonnance de 1510 par laquelle Louis XII décida, au détriment du latin, que les actes et documents des procédures criminelles devaient être établis en « vulgaire et langage du pays ». Au demeurant, l’ordonnance de Moulins de 1490, dont l’article 101 était dirigé contre le latin mais n’était applicable qu’en Languedoc, prescrivait l’enregistrement des dépositions des témoins « en langage français ou maternel, tels que lesdits témoins puissent entendre leurs dépositions ».

La prudence est de mise lorsqu’il s’agit de parler de l’ordonnance de Villers-Cotterêts sur le fait de la justice, la police et les finances tant la date et la portée de ce texte sont l’objet d’importants débats historiographiques. De cette ordonnance il est souvent dit qu’elle fut édictée par François Ier en avril 1539. Or d’autres sources datent sa signature du 18 ou du 19 août 1539 et un éminent auteur soutient que le texte « paraît » le 15 août 1539[7]. Ces contradictions ont une explication rationnelle pour une période où le Roi est régulièrement en déplacement et qu’il signe les actes là où il se trouve au moment où ils lui sont présentés. Des traces de son enregistrement sont néanmoins établies pour le parlement d’Aix en octobre 1539 et pour le parlement de Toulouse en novembre 1539.

L’ordonnance de Villers-Cotterêts a donc exigé des notaires l’usage de la « langue vulgaire des contractants ». Quant aux célèbres articles 110 et 111 de l’ordonnance, ils posent le principe de la rédaction en « langage maternel franç[a]is et non autrement » des actes publics, spécialement des décisions de justice. Les voici dans leur rédaction apparemment d’époque et tels que reproduits par Ferdinand Brunot dans son Histoire de la langue française :

Article 110. « Et afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence desdits arrests, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et escrits si clairement, qu’il n’y ait ne puisse auoir aucune ambiguïté ou incertitude, ne lieu à demander interprétation ».

Article 111. « Et pour ce que de telles choses sont souuent aduenues sur l’intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d’ores en auant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souueraines et autres subalternes et inferieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcez, enregistrez et delivrez aux parties en langage maternel françois et non autrement » ;

L’importance juridique et politique accordée par le « roman national » à l’ordonnance de Villers-Cotterêts est néanmoins relativisée par l’historiographie contemporaine de ce texte ou de la politique linguistique de l’Ancien régime sous différents aspects : la question de l’équivalence linguistique entre le « langage maternel françois » désigné par l’ordonnance et la langue française, la question du caractère pionnier ou non de ce texte dans la « politique linguistique » de la monarchie, la conception ou non de ce texte dans une perspective politique monolinguistique, son degré d’application effective[8]. D’ailleurs, plusieurs textes prescrivant l’emploi de la langue française en matière d’actes publics sont postérieurs à l’ordonnance de 1539. Tel est le cas de l’article 35 de l’ordonnance dite de Roussillon prise par Charles IX en janvier 1563 : « Les vérifications de nos cours de parlements sur nos édits, ordonnances ou lettres patentes, et les réponses sur requêtes, seront dorénavant faites en langage français, et non en latin, comme ci-devant on avait accoutumé faire en notre cour de Parlement à Paris ; ce que voulons et entendons être pareillement gardé par nos procureurs généraux ». Tel est encore le cas de l’ordonnance royale de janvier 1629 dont l’article 27 impose l’usage du français pour les actes, sentences et conclusions des juridictions ecclésiastiques, à l’exception de ceux qui avaient vocation à être expédiés à Rome. Les idiomes locaux furent quant à eux désignés comme repoussoir lorsque la rédaction en français des actes publics fut exigée dans le Béarn (1621), en Flandre (1684), en Alsace (1685), en Roussillon (1700, 1753) ». (…) »

L’histoire politique et juridique de la langue française en France des Serments de Strasbourg à la Révolution (dates et références)

On reproduit ici en substance le travail de bénédictin auquel s’est livré M. Rémi Rouquette dans sa thèse de doctorat Le régime juridique des langues en France, Thèse de doctorat en droit, Université de Paris X, 1987. Comme cette thèse de doctorat n’a pas été publiée, le recensement des textes de droit qui ont fait l’histoire politique et légale de la langue française en France fait par M. Rouquette n’est guère connu par les historiens ou par les linguistes.

842. Serments de Strasbourg

1481. Edit du duc de Lorraine rendant obligatoire et exclusif l’usage du français ou du latin dans les procédures judiciaires

1490 (28 décembre). Ordonnance royale (Charles VIII) relative au « Règlement de justice au pays de Languedoc ». Cette ordonnance impose l’usage du « langage françois ou maternel ».

1510 (juin). Ordonnance royale (Louis XII) relative à la « réformation de la justice ». L’article 47 de l’ordonnance dispose que « dans les pays de droit écrit, les enquêtes se feront en langue vulgaire ».

1531. Lettres patentes de François Ier. Elles décident qu’en Languedoc « les contrats seront en langue vulgaire des contractants ».

1533. Lettres patentes de François Ier « enjoignant aux notaires de passer et écrire tous les contrats dans la langue vulgaire des contractants ».

1535. Edit de Joinville supprimant l’autonomie de la Provence

1535. Ordonnance de François Ier d’Is-sur-Thille sur la réformation de la justice en Provence. « Les procez criminels, et lesdites enquêtes en quelque matière que ce soit , seront faits en françois, ou à tout le moins en vulgaire du pays ».

10 août 1539. Ordonnance de Villers-Cotterêts, articles 110 et 111

1563 (janvier). Ordonnance du Chancelier de L’Hospital sur la justice et la police du royaume. « Les vérifications de nos cours de parlement sur nos édits, ordonnnances ou lettres-patentes, et les réponses sur resquestes, seront faites dorénavant en langage françois et non en latin » (article 35).

11 octobre 1620. Edit de création du parlement de Pau (par suite de l’édit d’octobre 1607 de réunion du Béarn à la France) imposant l’usage exclusif du français

1624. Faculté légale de soutenir des thèses en français

1629 (janvier). Ordonnance imposant l’usage du français devant les tribunaux ecclésiastiques (article 27).

26 mai 1633. Lettres de Colbert en justice l’usage du français en Flandre.

22 février 1635, Publication par Richelieu des Statuts de l’Académie française

1648 (octobre). Traité de Westphalie plaçant l’Alsace sous l’autorité de la France

1657. Ordonnance créant le Conseil souverain d’Alsace

7 novembre 1659. Traité des Pyrénées

1661 (juillet) Lettres-patentes de Louis XIV (Lorraine)

1663 (mai). Lettre royale aux magistrats de Dunkerque

Traité d’Aix-la-Chapelle réunissant à la France certaines parties de la Flandre

1670 (août). Ordonnance criminelle sur le droit à interprète

31 mai 1702. Arrêt du Conseil du roi rendant obligatoire la rédaction en français des actes de l’état civil.

30 mai 1752. Règlements pour l’Académie française

11 janvier 1790. Décret sur les traductions.

2 octobre 1790. Décret instituant la lecture en français des textes officiels à la fin de la messe dominicale

10 septembre 1791. Rapport de Talleyrand

1792. Annexion du pays niçois

4 décembre 1792. Décret sur les traductions

26 vendémiaire an II (17 octobre 1793). Décret de la Convention disposant que « dans toutes les parties de la République française, l’enseignement ne se fait qu’en langue française ».

30 vendémiaire an II (21 octobre 1793). Décret de la Convention disposant que « Les enfants apprennent à parler, lire, écrire la langue française » (article 3)

5 brumaire an II (26 octobre 1793). Décret de la Convention sur l’obligation d’enseigner en français.

21 nivôse an II (10 janvier 1794). Le français devient obligatoire pour les inscriptions sur les monuments.

8 pluviôse an II (27 janvier 1794). Rapport Barère

16 prairial an II. Rapport Grégoire

2 thermidor an II (20 juillet 1794). Décret sur la langue des actes

16 fructidor an II (5 septembre 1794). Suspension du décret du 2 thermidor an II (20 juillet 1794).

27 brumaire an III (17 novembre 1794). Décret Lakanal (articles 2 et 3)

17 ventôse an III (7 mars 1795). Décret de la Convention supprimant les collèges et les remplaçant par les écoles centrales

3 brumaire an IV (25 octobre 1795). Loi Daunou (article 5 sur l’enseignement en français non adopté)

19 brumaire an VI (9 novembre 1797). Décret faisant du français la langue du culte catholique

1er frimaire an VIII (22 novembre 1799). Arrêté du préfet de police relatif à la protection de la langue française.

24 prairial an XI (13 juin 1803). Arrêté obligeant à la rédaction en français des actes publics.

——————————————————————————————

[1] De très nombreux textes ont par ailleurs été pris sur l’usage du français dans différents territoires occupés ou colonisés par la France.

[2] Paul-Marie Coûteaux n’est pas moins élégiaque dans être et parler Français, Paris, Perrin, 2006, p. 13-18.

[3] Pascal Quignard, Les larmes, Paris, Grasset, 2016, p. 122-123.

[4] Il fit également le récit de cet épisode historique dans son Histoire des fils de Louis le Pieux (841-843) : traduit et édité par Philippe Lauer, Paris, Honoré Champion, 1926, Paris, Les Belles Lettres, 2012 – traduit par François Guizot, édité par Yves Germain et Éric de Bussac, Clermont-Ferrand, Paléo, 2009 (et 2014). Sur Nithard, voir de Pascal Quignard, op. cit., p. 13 et suiv. ainsi que de Bernard Cerquiglini, « Tombeau de Nithard », in catalogue de l’exposition L’Europe avant l’Europe-les Carolingiens, Abbaye de Saint-Riquier, 2014, p 86-94.

[5] étienne Dumont, La francophonie par les textes, Vanves, EDICEF, 1992, p. 58-59.

[6] Merlin de Douai, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, tome 16, 5e édition, 1826, p. 393.

[7] F. Brunot, Histoire de la langue française. Des origines à 1900, tome II, Le Seizième siècle, Paris, Librairie Armand Colin, 2e édition, 1927, p. 30.

[8] H. Peyre, La Royauté et les langues provinciales, Paris, Presses Modernes, 1933 ; P. Cohen, « L’imaginaire d’une langue nationale : l’État, les langues et l’invention du mythe de l’ordonnance de Villers-Cotterêts à l’époque moderne en France », Histoire Épistémologie Langage, 2003, vol. 25, n° 1, Politiques linguistiques 2/2, p. 19-69.

La démocratie, un carcan imaginaire en Afrique

Aussi bien avant qu’après les indépendances, il y a toujours eu des intellectuels, des politiques, des journalistes, des gens d’affaires, des artistes africains pour contester la nécessité de la démocratie en Afrique. Certains l’ont eu fait au nom du marxisme ou du socialisme – des doctrines et des pratiques… européennes. Désormais, la critique de la démocratie se fait au nom de l’« authenticité » africaine, d’Alain Foka à Yann Gwet (Si on osait en finir avec la démocratie, ce carcan ?, Jeune Afrique, n° 3127, août 2023, p. 46-47), en passant par d’autres. Rien n’est cependant plus ancien et plus mémorable que ce fétiche de l’authenticité appliqué à la politique en Afrique.

Un grand bond en arrière

Dans un certain Inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire paru en 1980, on pouvait lire : « Authenticité; n.f., Rwanda, Tchad, Togo, Zaïre (généralement mélioratif). Doctrine politique et culturelle prônant la désaliénation par le recours aux valeurs proprement africaines. Au Zaïre, le président Mobutu est l’âme de la politique du recours à l’authenticité. Ce terme a été mis à la mode dans le cadre de la Révolution culturelle de diverses nations africaines, sous l’impulsion du Zaïre ».

En réalité, l’« authenticité » fut d’abord une ressource rhétorique pour justifier rétrospectivement la prise de pouvoir par l’armée au Zaïre, la dévolution de ce pouvoir au colonel Mobutu Sese Seko et… l’extinction du pluralisme politique. Certes il y eut la zaïrianisation des noms de rues et de places et l’insertion des langues locales dans l’enseignement public. Ainsi que le fameux « abacost » supposément zaïrois mais fait avec des textiles… venus d’Asie ou d’Europe. C’est à peu près tout.

L’« authenticité » a eu un versant plus dramatique. Elle a été la justification de l’exercice du pouvoir à travers l’emprisonnement, la torture et les disparitions forcées à grande échelle des opposants. Elle fut l’autre nom de deux pathologies politiques qui ont immédiatement accompagné les indépendances, une approche démiurgique de la fabrique de l’« unité nationale » et une infantilisation des citoyens par le « Bon président ».

Le mirage du « Bon président »

En 1968, a paru un livre promis à devenir une référence dans l’histoire internationale et africaine de la littérature politique. Dans Vive le Président !, Daniel Ewandé, jeune professeur de lettres dans la région parisienne, livra une critique féroce et drolatique des pouvoirs politiques en Afrique noire dans les premières années des indépendances. La « fête africaine » dont le jeune intellectuel camerounais fait la chronique a pour principal personnage le Bon président. Celui auquel les écoliers, en premier lieu, mais tous les citoyens en dernier ressort doivent crainte, admiration et révérence sur la foi d’un principe : « Tous les hommes sont mortels. Les Présidents sont des hommes supérieurs. Donc les Présidents sont immortels ».

Ce Bon président africain a la dépense somptuaire, considère le budget de l’État comme étant sa propre cassette, essaie de mimer de grands bâtisseurs historiques par des projets à sa propre gloire, généralise des liens féodaux, entretient une immense cour, distribue rentes et prébendes, excommunie ou châtie toute voix dissidente, assure l’ancienne puissance coloniale de ce que sans lui ce serait, ou le chaos, ou les marxistes, ou le tribalisme… Le président Mobutu en était l’archétype. Aussi y a-t-il une absurdité logique à prétendre que la démocratie en Afrique est aujourd’hui un carcan alors que les « bons présidents » y sont encore nombreux.

Synonymie entre « chef africain » et despotisme

Pour autant que l’on a bien compris, la démocratie ne serait pas convenable en Afrique noire pour une raison qui tiendrait du rapport des Africains au « Chef ». Comme la figure du chef a existé dans toutes les sociétés humaines, y compris en Europe, il y aurait donc quelque chose de particulier dans le « chef africain ». Or, ce quelque chose de particulier ne peut pas être, ni le fait que ce chef décide, ni même le fait que ce chef décide souverainement, voire arbitrairement, puisque cela a existé et existe toujours partout à travers le monde. Et si, comme beaucoup le disent en Afrique, leur admiration pour Vladimir Poutine doit au fait qu’il est un « chef à l’africaine », c’est donc qu’il n’y a proprement rien d’africain dans la figure du chef autocratique et/ou viriliste.

En Europe, les chefs d’Etat ou de gouvernement démocratiques ne décident pas moins que les despotes d’autrefois, éclairés ou non, lesquels ne se prévalaient certes pas d’une culture… africaine. La différence tient au fait qu’ils décident dans le cadre de procédures d’un genre particulier, parce que ces procédures sont articulées au principe de la souveraineté des citoyens, un acte de confiance en des individus préparés et formés par l’instruction à être des citoyens. Il importe peu qu’ils puissent ne pas être chacun à la hauteur de cet idéal. L’essentiel est la non-infantilisation des individus.

Gouvernabilité démocratique

Les adversaires africains de la démocratie ne voient en elle que sa dimension contraignante, c’est-à-dire l’énergie et le temps dépensés dans la délibération et la confrontation publiques. Cette vision est paradoxale et hémiplégique.

Elle est paradoxale parce que des civilisations africaines (Ochollo, Igbo…) ne sont pas moins créditées que d’autres civilisations non-européennes de très grandes et très institutionnalisées traditions délibératives et d’accountability. C’est ce qu’Amartya Sen a appelé La démocratie des autres. Cette vision est hémiplégique parce qu’elle ne tient pas compte de ce que la démocratie facilite par ailleurs la décision publique, puisque le chef élu reçoit un mandat pour exécuter son programme. Certes cela ne vaut que pour une durée limitée. Mais pour cette excellente raison qu’il n’y a pas meilleure barrière à la corruption, aux clientélismes, aux rentes et aux prébendes politiques que la séparation de l’État et du Gouvernement, qui suppose que les gouvernements passent lorsque l’État reste.

Les adversaires contemporains de la démocratie se trompent en définitive de diagnostic en imputant à celle-ci une responsabilité qu’elle ne peut pas avoir (puisque la démocratie n’existe guère en Afrique) dans le problème politique le plus viscéral en Afrique : la fabrique de l’État. Il est à cet égard remarquable qu’ils ne poussent pas leur aspiration à un « modèle politique africain » jusqu’à vouloir d’abord la restauration en Afrique, au nom des « traditions africaines » ou des «valeurs africaines », de sociétés sans État.

Pascal Mbongo – Novembre 2023

Un coup d’État peut-il être légitime ?

Le coup d’Etat intervenu le 30 août 2023 fait entrer le Gabon dans une longue période d’incertitude institutionnelle compte tenu des difficultés importantes de fabrique de la démocratie qu’il va devoir surmonter.

Un coup d’Etat est un acte illégal. Puisqu’il s’agit toujours d’un accès à la fonction suprême du pouvoir d’état en dehors des formes constitutionnelles. Toutefois, les juristes conviennent de ce que des actes illégaux peuvent être jugés légitimes dans certains cas et sous certaines conditions que les droits pénaux des Etats qualifient de « légitime défense » ou d’« état de nécessité ». Cela ne vaut donc pas moins pour un coup d’Etat qui peut se justifier très exceptionnellement s’il met fin à l’oppression exercée par les gouvernants sur le peuple ou s’il prévient ou annihile une fraude à la Constitution pratiquée par les détenteurs du pouvoir afin de se maintenir au pouvoir.

Légitime défense et état de nécessité

Le coup d’Etat pose néanmoins une double et redoutable difficulté intellectuelle et politique. Mutatis mutandis, lorsque le voleur d’une pomme se prévaut de l’état de nécessité tenant à ce qu’il mourait de faim, cet Etat de nécessité est évalué par des tiers, les juges devant lequel le voleur est déféré. De la même manière, lorsqu’un policier tire mortellement sur un individu armé se dirigeant vers lui, c’est à des juges qu’il revient de dire si le policier était ou non en situation de légitime défense. Or, il n’existe pas de tiers impartial pour dire que tel ou tel coup d’Etat était légitime à la lumière des arguments et des pièces produits par ceux qui l’ont fomenté. Dans le langage de la philosophie politique et du droit constitutionnel, on dira que les auteurs d’un coup d’Etat ont la « compétence de la compétence » pour statuer sur la légitimité de leur propre action.

Les organisations internationales, l’Union Africaine entre autres, ne sont pas et ne peuvent pas être le tiers impartial qui dit si un coup d’Etat est légitime ou non. Et elles en apportent la preuve à leur corps défendant puisqu’elles condamnent systématiquement les coups d’Etat et avec des arguments qui ont leurs limites. Ces organisations condamnent systématiquement les coups d’état au nom d’un motif qui leur est propre, à savoir la « préservation de la paix et de la stabilité » internationales ou régionales. Quant au motif de condamnation systématique des coups d’état tenant au « nécessaire respect de l’ordre constitutionnel », il ne fait pas cas de ce que cet ordre constitutionnel peut avoir été bafoué outrageusement et par toutes sortes de vilénies par le pouvoir déchu.

Fair play constitutionnel

Le coup d’Etat pose une deuxième difficulté. Même en admettant qu’un coup d’état donné soit a priori légitime, rien ne garantit que ceux qui l’ont fait ne vont pas vouloir rester au pouvoir et qu’ils s’obligeront à une sorte de flair play constitutionnel. Ce dernier définit celles des manières d’agir des gouvernants qui ne sont pas prévues par les textes mais auxquelles ils doivent se conformer afin que le système démocratique fonctionne conformément à ses principes ou, s’agissant des auteurs d’un coup d’état, afin de démontrer leur éthos de démocrates.

Or, rien ne garantit que les auteurs d’un coup d’Etat vont vouloir construire immédiatement un ordre constitutionnel et un système électoral sincèrement démocratiques. Cette garantie manque pour deux raisons au moins. En premier lieu, les auteurs d’un coup d’état peuvent redouter pour leur propre vie et quiétude s’ils venaient à quitter le pouvoir assez tôt. Après tout, il n’est pas impossible que le pouvoir qui viendrait après eux décide de faire poursuivre pénalement les auteurs du coup d’Etat. En deuxième lieu, construire un ordre constitutionnel et un système électoral sincèrement démocratiques dans certains pays n’est pas une mince affaire. Cela est spécialement vrai en Afrique, où beaucoup croient qu’il suffit pour cela d’avoir rédigé une Constitution et des lois électorales supposément et magiquement « bonnes ».

Défis de la transition

Un système constitutionnel et politique démocratique articule en réalité deux choses, au moins. Il suppose en premier lieu un appareil normatif pertinent d’un point de vue anthropologique, parce qu’il tiendrait compte de ce qu’« il est dans l’ordre des choses que tout individu qui a du pouvoir soit porté à en abuser ». Limiter le nombre de mandats, limiter les cumuls de mandats et de fonctions, conjurer ou interdire la transhumance politique, interdire des modifications des lois électorales une ou deux années avant des scrutins, sont autant de normes limitatives. Il en existe bien d’autres.

Le deuxième pilier d’un système constitutionnel et politique démocratique est le plus complexe et le plus difficile à obtenir car il s’agit de toute une ingénierie bureaucratique faisant intervenir aussi bien des administrations que des tribunaux, au-delà des prescriptions de l’outil idéal en Afrique qu’est un code électoral en bonne et due forme.

Cette ingénierie bureaucratique est complexe et difficile parce qu’elle doit organiser tout un ensemble de sécurités, lesquelles sont particulièrement faibles en Afrique. Il s’agit, par exemple, de la sécurité des identités des personnes, qui suppose elle-même des services d’état civil sécures, une délivrance sécure et authentique des titres d’identité, etc. Il ne s’agit pas moins de la sécurité des infrastructures électorales. Depuis l’établissement des listes électorales jusqu’aux procès-verbaux des bureaux de vote, tout doit être traçable et objectivable. Outre des sécurités, l’ingénierie bureaucratique qui rend possible un véritable système démocratique doit produire une équité informationnelle des citoyens en matière électorale. Cela suppose beaucoup de choses, très au-delà des règles organisant la répartition des temps de parole audiovisuelle en période pré-electorale et électorale.

La question épineuse de la lustration

Si, par hypothèse, les auteurs d’un coup d’Etat ont pris la mesure des immenses difficultés qui se présentent à eux, encore leur faut-il prendre au sérieux la question des hommes et des femmes qui vont œuvrer à la naissance d’un ordre constitutionnel nouveau, démocratique et durable. Et cette question n’est pas plus simple puisque le système déchu n’a pu fonctionner qu’avec l’appui de nombreux fonctionnaires ou juges qui y trouvaient leur compte en termes d’avantages personnels et professionnels, et étant admis que la corruption obère ataviquement la compétence professionnelle des agents publics. La question ici, vertigineuse, est de savoir si des pays africains qui aspirent à entrer durablement dans la démocratie doivent ou non passer par des procédures de lustration telles que celles pratiquées dans les ex-pays de l’Est devenus membres de l’Union européenne ou par l’Afrique du Sud à la fin de l’apartheid.

Pascal K. Mbongo

Jeune Afrique, 9 septembre 2023

Douala Palimpseste. Isaac Moumé-Etia, Les Fables de Douala, 1930

Isaac Moumé-Etia, Les Fables de Douala… en deux langues : français-Douala, Bergerac : Imp. générale, 1930, 98 p.

Restitution d’oeuvres d’art africaines. Chronique d’un débat et d’un enjeu par Adenike Cosgrove

Qu’est-ce que l’art, qu’est-ce que le patrimoine, qu’est-ce que la culture, et à qui appartiennent-ils ? C’est le débat qui fait rage depuis de nombreuses années à propos des arts africains, le débat sur la nation qui peut revendiquer les œuvres historiques créées par les Africains mais pillées pendant les guerres et la colonisation. Les gardiens d’hier doivent-ils être ceux de demain et, si ce n’est pas le cas, à qui incombe la responsabilité de former les conservateurs, historiens et restaurateurs africains qui seront chargés d’entretenir ces œuvres pour de nombreuses générations à venir ?

En novembre 2017, le président français Emmanuel Macron a appelé au « retour provisoire ou définitif du patrimoine culturel africain en Afrique », ajoutant qu‘ »il n’est pas acceptable qu’une grande partie de ce patrimoine soit conservée en France ou dans des collections et musées privés européens. » Un an plus tard, un document rédigé à l’intention du président Macron va plus loin en recommandant la restitution intégrale par les musées français des œuvres de leurs collections qui ont été prélevées « sans consentement » dans d’anciennes colonies africaines.

Ce débat passionné ne semble pas près de s’apaiser. Afin de suivre l’évolution de la question de la restitution et du rapatriement des œuvres d’art et des objets culturels africains pillés, nous présentons une chronologie des événements qui ont façonné et continuent de façonner la question suivante : « Les musées occidentaux doivent-ils renvoyer les œuvres d’art africaines pillées ? »

À ce stade, il y a plus de questions que de réponses, c’est pourquoi cet article restera vivant.

Langue française. A Villers-Cotterêts, une «folie» présidentielle à 200 millions d’euros, L’Express, 1er juin 2023.

Dans l’Aisne, le chef de l’Etat a tenu à restaurer le château de François Ier pour en faire un lieu dédié à la langue française. Conte de fées ou fait du prince ?

Est-ce parce que l’inauguration, initialement prévue en mars 2022, a été maintes fois repoussée ? Est-ce parce que, ce qui est, pour les élus locaux, une chance inespérée pour le territoire, est vu par nombre de leurs administrés comme un coûteux caprice présidentiel ? Difficile d’imaginer, en arrivant à Villers-Cotterêts, dans l’Aisne, qu’ici avance le deuxième plus gros chantier patrimonial de France après Notre-Dame de Paris. Au comptoir de La Française ou du Longchamp, à l’ombre de la statue d’Alexandre Dumas ou devant l’hôtel de ville, le sujet est absent des conversations. Seuls les bips des camions de chantier qui reculent et les cris des ouvriers qui s’interpellent sur les toits d’ardoise brisent l’apparente indifférence qui entoure la future Cité internationale de la langue française voulue par Emmanuel Macron, dont l’ouverture est désormais envisagée « à la fin de l’été ».

Drôle d’ambiance pour une rencontre. Côté ville, Villers- Cotterêts, c’est 11 000 habitants, un revenu médian inférieur à la moyenne nationale, des taux de pauvreté, d’illettrisme et de chômage très élevés. Voilà des années que cette bourgade du nord-est de la Picardie, à 90 kilomètres et cinquante minutes de train de Paris, se débat avec ses difficultés. Voilà des années qu’elle se donne largement au Rassemblement national, aux municipales (depuis 2014), à la présidentielle (50,2 % pour Marine Le Pen au second tour en 2017, 56,2 % en 2022), et aux dernières législatives (la circonscription est tombée dans l’escar- celle frontiste en 2022 après avoir été En Marche en 2017). Côté château, Villers-Cotterêts, c’est un « logis royal » Renaissance, relais de chasse de François Ier, avec ses tourelles, son superbe « escalier du roi » sculpté, sa chapelle, et sa cour des offices, le tout en bordure d’une forêt immense, labellisée « d’exception ».

C’est aussi un pan de l’histoire de France pour avoir abrité la signature de « l’ordonnance de Villers-Cotterêts » en 1539, instituant une langue unique en l’occurrence le français pour les décisions de justice. C’est, enfin, l’endroit où Emmanuel Macron a décidé d’ancrer, avant même son élection, son « grand projet culturel présidentiel ».

En mars 2017, la campagne bat son plein. L’affaire Fillon a rebattu les cartes, les socialistes représentés par Benoît Hamon ont du mal à exister, la compétition se resserre entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Les terres picardes, avec la désindustrialisation à l’oeuvre et les bons scores du Rassemblement national, attirent l’attention du Marcheur. Le 17 mars, il s’arrête à Villers-Cotterêts, dirigée par le frontiste Franck Briffaut. « L’idée vient d’Emmanuel Macron, il avait le souci d’aller au contact d’une ville RN », confirme un membre de l’équipe. Jacques Krabal, qui deviendra quelques semaines plus tard député En Marche, lui montre le château. Ils n’ont pas le droit de s’approcher, encore moins d’entrer. Le lieu, propriété de l’Etat, a longtemps été loué à la Ville de Paris qui en a fait une maison de retraite. Il a été mal entretenu, puis abandonné à partir de 2014. Voilà des années que les élus locaux butent sur le même obstacle : l’argent. Ils ont envisagé de créer un hôtel destiné aux personnels des compagnies aériennes en escale, l’aéroport de Roissy n’est qu’à cinquante kilomètres, mais l’évolution du trafic aérien rend le projet obsolète. Ils ont tenté d’obtenir de l’Etat une promesse de rénovation lors de l’entrée d’Alexandre Dumas, natif de la ville, au Panthéon en 2002, elle a vite été oubliée. Au ministère de la Culture, personne n’a envie de récupérer le dossier. « Quand j’étais Rue de Valois et que je prononçais le nom de Villers-Cotterêts, on me faisait taire d’un : « Tu n’y penses pas, tu vas ruiner la maison ! »», se remémore un responsable.

« C’est le deuxième plus gros chantier patrimonial de France après Notre-Dame de Paris »

Le soir même de sa visite, en meeting à Reims, Emmanuel Macron annonce que, s’il est élu, il installera dans les lieux remis en état un centre dédié à la francophonie. Il s’amuse des réactions. Comment ? Lui, qui incarne l’élite française, choisit un site peu connu et populaire loin de Paris quand ses prédécesseurs ont inscrit leur nom dans la capitale Jacques Chirac avec son musée du Quai Branly, François Mitterrand avec sa pyramide du Louvre ? Lui, qui se veut à la tête d’une « start-up nation », opte pour une opération on ne peut plus « tradi-patrimoniale » ? Ses équipes n’auront de cesse de « raconter » le projet en ces termes : ruralité, décentralisation, amour de la langue partagé entre les époux Macron. En réalité, l’improvisation est totale. Sur place, personne n’y croit. On continue à contourner la bâtisse pour aller promener son chien dans la forêt, on critique au passage l’état déplorable des bâtiments et les rustines posées d’année en année comme ces toitures métalliques pour préserver ce qui peut l’être encore.

A Paris, une fois Emmanuel Macron élu, une féroce bataille s’engage. Bien sûr, il y a la volonté présidentielle qui balaie toutes les discussions, mais comment trouver les moyens ? Au Centre des monuments nationaux (CMN), le président Philippe Bélaval esquisse un projet. Il propose de ne restaurer qu’une partie du site, uniquement l’aile Renaissance. Pour 25 à 30 millions d’euros. « Je trouvais déjà cela d’une audace considérable et cela répondait à la promesse présidentielle », souligne l’intéressé. Jusqu’en décembre 2017, il pense l’idée abandonnée. Puis, le 8 de ce même mois, un vendredi soir, il est invité rue du Faubourg Saint-Honoré pour présenter son projet. Le président de la République est entouré de quelques proches. Philippe Bélaval, aujourd’hui conseiller culture à l’Elysée, insiste : avec son schéma, le chef de l’Etat pourra revendiquer d’avoir sauvé les parties les plus importantes du château.

Emmanuel Macron le coupe. Il veut un plan bien plus ambitieux. Philippe Bélaval reprend sa copie.

Ni le ministère des Finances ni celui de la Culture n’ont été associés aux travaux préparatoires. Rue de Valois, en particulier, on s’affole de ce caprice présidentiel qui risque de siphonner tous les moyens dédiés au patrimoine. Le projet est estimé à 110 millions d’euros pour la seule partie « logis royal » : 85 millions d’euros versés par l’Etat et 25 millions alimentés par du « mécénat international ». Colossal. En 2019, le ministre de la Culture, Franck Riester, commande à Jean d’Haussonville un rapport sur l’usage alternatif qui pourrait être fait du site. L’homme, qui dirige le château de Chambord, autre joyau François Ier, propose de retirer la tutelle du projet au CMN pour créer une structure ad hoc qui chapeauterait d’autres demeures en Picardie (Pierrefonds, Compiègne et pourquoi pas Chantilly). Sur le papier, l’idée est séduisante, elle bute pourtant sur des questions juridiques (le château de Chantilly, par exemple, appartient à l’Institut de France) et surtout financières. Tous ces monuments sont déficitaires. « Mettre des éclopés ensemble, ça ne fait pas un bataillon », ironise un acteur de l’époque. Pour s’incliner sans se déjuger, le ministère de la Culture commande un contre-rapport au cabinet Roland Berger qui conclut à l’impossibilité économique du scénario proposé par Jean d’Haussonville. Le CMN a gagné, il a pour lui de gérer des sites très lucratifs comme le Mont-Saint-Michel et de pouvoir compenser les futures pertes.

Sur place, l’arrivée des premières grues rend le projet concret. L’espoir se mêle aux interrogations. L’exemple de Bilbao et du musée Guggenheim, devenus en quelques années des incontournables de la carte touristique, érigé en modèle, est-il reproductible ? Entre la ville et l’Etat, les relations sont cordiales, sans plus. Le maire Franck Briffaut prend un malin plaisir à rappeler que, sans lui et son étiquette, Emmanuel Macron ne se serait pas intéressé à Villers-Cotterêts. Du côté du CMN, on se félicite de la bonne volonté de l’édile, qui a cédé pour un euro symbolique les réserves du bâtiment qui appartenaient à la commune. Lequel édile rétorque qu’il n’a toujours pas perçu cet euro symbolique, ce qui, affirme-t-il, le place dans une situation administrative compliquée.

Localement, ses opposants le soupçonnent de ne pas faire tout ce qu’il pourrait pour préparer sa ville à l’ouverture du site. « On a des millions dans les caisses et on est désendetté, mais pas de projet, regrette Jeanne Roussel, conseillère d’opposition. Concernant le château, la mairie a tendance à dire que ça va compliquer la vie des Cotteréziens. Il y aura trop de circulation, où les gens vont-ils se garer ? C’est un peu petit bras. » Ces derniers mois, des querelles picrocholines autour du parking alimentent la presse locale. Faut-il le mettre dans la prairie et dénaturer un joli site ? Ou l’installer au « grand bosquet » en attendant de connaître l’ampleur de la fréquentation ?

L’agacement gagne les autres élus, qui s’inquiètent surtout du manque d’ancrage local de la cité internationale. Pour mieux associer la population, le conseil départemental a diffusé un appel à projets « Variations autour de la langue française » doté de 250 000 euros. La communauté de communes a, elle, lancé un festival, Paroles, dont la première édition s’est déroulée en mars. D’autres veulent s’appuyer davantage sur les célébrités locales, notamment Alexandre Dumas et ses trois mousquetaires. En mars, Jacques Krabal, ex-député En marche battu en 2022, s’est fait l’écho des interrogations dans une longue note envoyée à l’Elysée.

« Aujourd’hui, ce projet […] pourrait apparaître même imaginé et conçu davantage pour une élite parisienne que pour les Axonais et encore moins pour l’ensemble de la région des Hauts- deFrance. L’ouverture de la future Cité internationale de la langue française ne mobilise pas nos habitants à l’exception de quelques initiés », écrit-il notamment. Il a évoqué l’idée d’un Puy du Fou, indéniable succès populaire, mais a suscité une moue à Paris. Beaucoup, sur place, se vivent comme les « petits », la « France d’en bas », un peu méprisés par ces messieurs-dames de Paris, pressés par le temps.

Du côté du CMN, on s’efforce de rassurer. Le parcours permanent autour de la langue française, dont la conception a été pilotée par Xavier North, ancien délégué général à la langue française, et par Barbara Cassin, philosophe et académicienne, se veut à la fois très accessible et très ludique avec l’utilisation de nombreux dispositifs numériques. D’ailleurs, la première personne arrivée sur les lieux au côté du directeur n’est-elle pas chargée de la formation et de l’éducation ? En janvier, Paul Rondin, ancien du Festival d’Avignon, a été nommé directeur de la Cité internationale. A charge pour lui d’imaginer en quelques mois une programmation culturelle à la fois haut de gamme et populaire. « Elle doit capter les gens quand ils sont disponibles, donc pendant les week-ends et les vacances. Partout, ce qui est permanent est plus à la peine, quand ce qui est festivalier attire toujours plus un public très diversifié », expliquet-il. Et de promettre, dans le futur auditorium de 250 places, toutes les disciplines, artistes populaires et « ceux qui sont en recherche », des humoristes, des rappeurs, mais aussi du théâtre Molière n’a-t-il pas donné ici une première représentation du Tartuffe ou l’imposteur ?

Pris par l’urgence, soucieux de préserver la surprise jusqu’à l’inauguration, le CMN garde les détails secrets, suscitant au mieux l’indifférence, au pire la critique parmi la population et les acteurs locaux. « L’aspect positif, c’est qu’on va avoir ce château rénové alors qu’il était complètement délabré. Là où je suis plus dubitatif, c’est sur le contenu, on me dit : langue française, mais ça reste un peu abstrait », regrette Denis Rolland, président de la Société historique de Soissons. Ni vraiment musée ni espace d’exposition, à la fois résidence d’artistes et de recherche, lieu de passage et centre d’animation, destinée à un public érudit tout en ne se coupant pas de la population locale, la Cité internationale peine à faire comprendre son ambition.

Le flou alimente l’inquiétude. En novembre, Emmanuel Macron annonce que le prochain sommet de la francophonie, en 2024, se tiendra à Villers-Cotterêts. Localement, tout le monde applaudit à ce coup de projecteur. Mais depuis, il se murmure que les conseillers du pouvoir ne seraient pas ravis de déplacer tout l’aréopage de la francophonie dans un secteur qui ne dispose pas des infrastructures suffisantes, en termes de restauration ou d’hôtellerie. L’Elysée rassure ceux qui s’inquiètent, sur l’air d’un « il se passera des choses ». Mais, là encore, aucun détail ne filtre. Les élus locaux ont conscience des cruels manques de leur territoire. Les capacités de couchage sont le gros point noir. Le projet d’hôtel dans les anciens communs n’avance pas. Les groupes contactés ont reculé face à l’investissement nécessaire au regard d’une fréquentation incertaine. Un bureau d’études vient d’être mandaté, mais il faudra plusieurs années avant que les chambres soient disponibles.

A peine ouverte, la Cité internationale devra séduire le public, en particulier local. « Rien ne serait pire qu’un ovni autour duquel tout le monde tourne », s’inquiète un responsable. « Il faut faire entrer des gens qui n’y entreraient pas naturellement et leur donner envie de revenir », renchérit Nicolas Fricoteaux, le président du conseil départemental. En réponse, Paul Rondin et Xavier Bailly, le directeur délégué, promettent un lieu ouvert aux associations locales escrime, permanence d’écrivains publics de France Services… , un lieu qu’on pourra traverser sans payer pour passer de la ville à la forêt, un lieu où se tiendront des marchés (aux arbres, par exemple), bref, un lieu que la population locale pourra s’approprier. « Nous souhaitons éviter que les gens se disent : « Ce n’est pas pour moi. » Nous misons sur leur curiosité pour ce lieu afin qu’ils y entrent, pour un jour le visiter », insiste Xavier Bailly.

En chiffres

209 millions d’euros montant de la restauration.

200000 : nombre de visiteurs attendus chaque année.

45 : effectif après l’ouverture.

8 millions d’euros budget de fonctionnement estimé.

Suffisant pour atteindre l’objectif de 200 000 visiteurs par an qui, de l’aveu d’un des promoteurs du projet, a été fixé « au doigt mouillé » à partir de la fréquentation du château de Pierrefonds, tout proche ? « Je ne suis pas inquiet pour la première ou la deuxième année, on l’atteindra, mais le défi, c’est de faire vivre au-delà », reconnaît Paul Rondin. Désormais, pourtant, dans les réunions de pilotage, on évoque une jauge de 70 000. Au risque de fragiliser un peu plus l’équilibre financier de l’établissement. Auditionné devant la commission des finances dans le cadre de l’examen du budget 2023, le CMN a indiqué anticiper un déficit d’exploitation d’environ 6 millions d’euros par an. Le coût de fonctionnement serait d’un peu plus de 8 millions, pour des recettes ne dépassant qu’à peine les 2 millions. Le CMN a, certes, les moyens de compenser ces dépenses, mais politiquement un déficit trop important (et récurrent) serait du plus mauvais effet.

Au total, la réfection a coûté 209 millions d’euros. En l’absence de mécènes, le CMN avait obtenu, au titre du plan de relance, une première rallonge de 85 millions d’euros. Puis une seconde de 24 millions d’euros pour faire face à la hausse récente du prix des matériaux. Un coup de pouce perçu comme un privilège présidentiel et malvenu dans un contexte politique très différent de celui de la première élection d’Emmanuel Macron en 2017. Entre gilets jaunes et réforme des retraites, l’antimacronisme n’a cessé de croître et les questions identitaires dont la langue est un des enjeux de s’envenimer. Il y a quelques semaines, des tags sont apparus sur les palissades du chantier en réaction à la réforme des retraites : « Macron, on va raser ton château », « Retire ta réforme de merde », « Dernière sommation ». Le RN Franck Briffaut en a aussi pris pour son grade : « Le maire est un facho ». Les inscriptions ont aussitôt été recouvertes d’un coup de peinture blanche, mais elles inquiètent à l’approche de l’ouverture.

Le chef de l’Etat, qui s’est rendu à deux reprises à Villers Cotterêts en 2019 et 2021, n’y a pas fait étape lors de la campagne de 2022 comme cela avait été un temps envisagé. Dans ces temps de budgets contraints pour tout le monde, où les petits projets patrimoniaux peinent à trouver des financements, la Cité internationale va devoir faire très vite la preuve de son intérêt. Sinon, elle gardera pour longtemps l’étiquette de « château Macron » ou de « caprice présidentiel ».

Le CMN a indiqué anticiper un déficit d’exploitation d’environ 6 millions d’euros par an

AGNÈS LAURENT

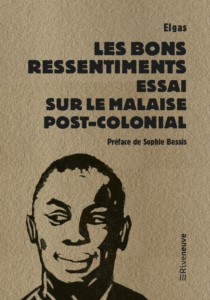

Les Bons Ressentiments. Elgas, lu par Mohamed Mbougar Sarr (Libération, 21 avril 2023)

L’écrivain et journaliste Elgas, qui m’avait fait l’honneur de parler pour Libération de mon Blancs mais Noirs, vient de publier un essai remarqué. Mohamed Mbougar Sarr signe ce jour (21 avril 2023) dans Libération à propos du livre d’Elgas une intéressante tribune intitulée Les bons ressentiments sont toujours mauvais qu’on se permet de reproduire ici en fair use d’abonné de Libération.

*

«Je refuse de répondre à vos questions, monsieur, c’est trop bizarre.» Tenter, comme j’allais le faire, d’interviewer professionnellement Elgas au sujet de son dernier essai, les Bons Ressentiments, avait quelque chose d’étrange. Nous nous connaissons bien et partageons nombre de passions et tables depuis plus de dix ans. De livre en livre, son goût pour le débat intellectuel n’a jamais fléchi.

Par son ambition théorique, celui qui vient de paraître en donne l’exemple le plus fort. Ecrire un «essai sur le malaise post-colonial» (c’est son sous-titre), avec tout ce que cela implique, expose à bien des malentendus, adoubements malhonnêtes, anathèmes faciles. Elgas est bien conscient des pièges auxquels sa réflexion pourrait le livrer. Il me raconta d’ailleurs un récent événement où il intervint, au cours duquel d’éminents représentants de la diplomatie française en Afrique le félicitèrent pour son propos et saluèrent la nécessité de son livre. «On a besoin d’entendre certaines vérités !» Celles que mon camarade présente, dans sa volonté de questionner leurs idées sans les caricaturer, ne les épargnent pourtant pas. Il décrit même dans son essai ce qu’il vivait aussi à cet instant-là : le moment où les institutions françaises savaient anesthésier, par une magnanime reconnaissance, ceux qui leur rappelaient le prix de leur «rayonnement» dans leurs ex-colonies africaines. Et mon camarade ne l’ignorait pas, qui sourit lorsque je lui demandai comment il comptait éviter d’être «récupéré». Réponse dans son style caractéristique : «Je ne suis pas dans cette contradiction mentale qui consiste à dénigrer la France par principe, alors que j’y vis et y écris depuis dix-sept ans, quasiment le même nombre d’années que j’ai passées au Sénégal. On ne peut pas toujours éviter le baiser de la mort français, mais il n’est pas un bâillon, en ce qui me concerne.»

Procès en aliénation

De bâillon, il en est précisément beaucoup question dans les Bons Ressentiments. Le livre s’ouvre en effet sur la révision d’un procès classique qu’essuyèrent maintes figures politiques, intellectuelles ou artistiques africaines du passé ou du présent. Toutes commirent, selon leurs procureurs, le suprême crime de s’être montrées trop conciliantes avec l’ennemi européen, quand elles ne lui servirent tout bonnement pas de cheval de Troie. A cette barre des «collabos», furent présentés Léopold Sédar Senghor, l’essayiste camerounaise Axelle Kabou, ou Yambo Ouologuem, pour les plus connus. Il leur fut reproché, au nom de combats politiques ou de postures identitaires, d’avoir trahi les leurs : d’être, par conséquent, des aliénés – voilà la terrible inculpation. Certains accusés ne s’en relevèrent jamais et s’enfoncèrent dans un silence où l’orgueil blessé le disputait à une impuissance sans issue ; d’autres traînèrent la disqualification toute leur vie, devenant des sortes d’eternalusual suspects. L’accusation pourrait d’ailleurs se mêler à la réception de ce livre. Cela ne serait ni étonnant ni une première : tel article ou portrait dans la presse sénégalaise, telle tribune, tel livre a déjà valu à Elgas d’être mis dans la sauce, comme on dirait aujourd’hui.

Où faudrait-il chercher la source de ce procès en aliénation ? Dans un affect, répond l’essai : le ressentiment. Qu’il soit «bon», c’est-à-dire légitimé par le présupposé d’une faute éternellement occidentale, ne change rien à l’affaire : le ressentiment empêche de penser clair et juste. Il empêche surtout de penser contre soi, ce qui est une condition de la lucidité. La référence à la formule gidienne est transparente : si on ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments, on fait encore moins de bonne pensée politique avec de bons ressentiments, qui sont toujours mauvais. Cette certitude est étayée par une puissante intuition : il se pourrait qu’au fond, le contre-discours décolonial n’ait pas conscience de sa propre aliénation, une incapacité à exister ou se structurer en dehors d’une opposition dont les règles sont non seulement acceptées, mais parfois édictées par ceux qu’il prétend attaquer.

Il peut y avoir quelque limite à analyser un fait intellectuel et politique de cette complexité à la lumière d’une donnée psychologique. Elgas, lecteur attentif de la Cynthia Fleury de Ci-gît l’amer (Gallimard, 2020), le reconnaît volontiers, mais précise qu’il ne réduit pas tout le malaise post-colonial à la psychologie. Il admet aussi que le mouvement dit décolonial est vaste ; qu’il s’exprime sous diverses formes, à travers plusieurs disciplines et dans différents espaces culturels depuis de longues décennies. Nous avons à ce propos longuement évoqué l’Amérique latine, où le mouvement trouve ses racines et son actualité la plus vive. Peut-être mon camarade étendra-t-il le spectre de son analyse à cet espace dans un ouvrage prochain ; pour celui-ci, il voulait rester dans l’espace francophone, où la tendance s’affirme dans la recherche académique, le terrain politique et le champ artistique, parfois en même temps, au risque de la confusion. Que recouvre, au juste, le mot «décolonial», comme adjectif ou comme adjectif substantivé ? Elgas ne se risque pas à la définition, mais doute qu’il désigne une «pensée». Tout au plus s’agit-il pour lui d’une méthode de travail qu’un usage militant a idéologisé à outrance, au point d’en obscurcir le sens ou de le figer dans des positions politiques dont la revendication appelle parfois la surenchère. «C’est absurde de prendre des outils pour des identités», tranche-t-il.

Impossible, évidemment, de ne pas évoquer toutes les charges médiatiques et polémiques que suscite le mot en France. La plupart d’entre elles proviennent d’un camp conservateur voire réactionnaire, qui fustige aussi, dans un rejet indistinct et aveugle, le wokisme, les néoféminismes, la cancel culture, la déconstruction, etc. Elgas n’inscrit clairement pas son travail, en effet beaucoup plus nuancé, dans cette perspective droitière. Il la raille presque, la jugeant souvent «intellectuellement paresseuse» et «affaiblie par une panique déraisonnable». Il se sentirait plus proche d’un Jean-François Bayart, dont les Etudes postcoloniales. Un carnaval académique constitua pour lui une lecture importante.

«Vulgate» et «mutine»

D’autres parrainages intellectuels se dégagent : il cite le sociologue et économiste sénégalais Amady Aly Dieng et mentionne Axelle Kabou («qui, parmi nos intellectuels, développe aujourd’hui une pensée aussi dense qu’elle ?» m’a-t-il dit un jour). Pour la sainte colère et le style, voyez Bernanos et Césaire. Albert Londres suscite son goût pour le journalisme.A Desproges la paternité de l’irrévérence joyeuse. Ici, cependant, le grand maître d’Elgas, docteur en sociologie, demeure Georges Balandier. Rien d’étonnant à ce que ce remarquable polymathe, africaniste sans l’arrogance du surplomb, esprit rigoureux et curieux, courageux et soucieux du réel, ait présidé à l’écriture des Bons Ressentiments. Après tout, Elgas n’a-t-il pas voulu décrire dans ce livre une «situation décoloniale», en écho à la «situation coloniale», concept majeur de la pensée de Balandier ? Il a en tout cas hérité de ce dernier le goût de l’étude sérieuse, référencée, sensible, combative mais ouverte à la critique. Et libre, surtout. C’est le mot préféré du bonhomme, peu devant «tropisme», «vulgate» et «mutine».

Alors que nous allions nous séparer, je songeai à la fin de l’essai. Elgas y défend la belle notion d’incolonisable : ce qui, n’ayant pu être colonisé, échapperait du même coup au besoin furieux de tout décoloniser. A quoi songe-t-il ? A des espaces (Coubanao, un des villages de son enfance casamançaise, ou encore Foundiougne). A des temps, des savoirs, des jeux. Au génie des langues. A un esprit insaisissable et ouvert, que rien n’a pu arracher ou humilier. Je n’ai pas osé dire à mon ami que par l’éloge de cet incolonisable, il était presque décolonial à sa manière. Cela, aussi, aurait pu lui sembler bizarre.

Elgas, Les Bons Ressentiments, Riveneuve «Pépites», 200 pp., 11,50 €.

Susan Scott Parrish, 1927, la grande crue du Mississippi. Histoire culturelle d’une catastrophe écologique de masse, CNRS éditions, 2023.

Avec ses centaines de morts, son demi-million de personnes déplacées, principalement afro-américaines, et ses huit millions d’hectares submergés, la grande crue du Mississippi de 1927 fut la plus dévastatrice de l’histoire des États-Unis.

Elle se propagea du Nord au Sud dans un environnement dégradé par des décennies d’interventions humaines, au premier rang desquelles la déforestation, l’assèchement des zones humides et le remplacement de la petite propriété agricole par d’immenses plantations en monoculture.

Après avoir retracé cette histoire et analysé ses causes, Susan Scott Parrish explore l’intense réponse culturelle qu’elle a suscitée. Les Américains parurent d’abord se ranger derrière la « grande machine de secours » fédérale, mais de profondes fractures ne tardèrent pas à se rouvrir. Les gens du Sud dénoncèrent, d’un côté, les « eaux yankees », réminiscences de la guerre de Sécession, de l’autre, le confinement des Afro-Américains dans des camps de concentration et le « retour de l’esclavage à Dixie ».

L’auteur montre qu’il revint à des artistes et écrivains de génie, tels Bessie Smith, William Faulkner ou Richard Wright, de façonner la sensibilité publique à l’événement et lui donner un sens. Elle montre aussi qu’à l’orée des années 1930 les catastrophes écologiques médiatisées étaient devenues, au même titre que les totalitarismes ou les crises économiques cycliques, des phénomènes centraux de la modernité.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Olivier Salvatori