Le coup d’Etat intervenu le 30 août 2023 fait entrer le Gabon dans une longue période d’incertitude institutionnelle compte tenu des difficultés importantes de fabrique de la démocratie qu’il va devoir surmonter.

Un coup d’Etat est un acte illégal. Puisqu’il s’agit toujours d’un accès à la fonction suprême du pouvoir d’état en dehors des formes constitutionnelles. Toutefois, les juristes conviennent de ce que des actes illégaux peuvent être jugés légitimes dans certains cas et sous certaines conditions que les droits pénaux des Etats qualifient de « légitime défense » ou d’« état de nécessité ». Cela ne vaut donc pas moins pour un coup d’Etat qui peut se justifier très exceptionnellement s’il met fin à l’oppression exercée par les gouvernants sur le peuple ou s’il prévient ou annihile une fraude à la Constitution pratiquée par les détenteurs du pouvoir afin de se maintenir au pouvoir.

Légitime défense et état de nécessité

Le coup d’Etat pose néanmoins une double et redoutable difficulté intellectuelle et politique. Mutatis mutandis, lorsque le voleur d’une pomme se prévaut de l’état de nécessité tenant à ce qu’il mourait de faim, cet Etat de nécessité est évalué par des tiers, les juges devant lequel le voleur est déféré. De la même manière, lorsqu’un policier tire mortellement sur un individu armé se dirigeant vers lui, c’est à des juges qu’il revient de dire si le policier était ou non en situation de légitime défense. Or, il n’existe pas de tiers impartial pour dire que tel ou tel coup d’Etat était légitime à la lumière des arguments et des pièces produits par ceux qui l’ont fomenté. Dans le langage de la philosophie politique et du droit constitutionnel, on dira que les auteurs d’un coup d’Etat ont la « compétence de la compétence » pour statuer sur la légitimité de leur propre action.

Les organisations internationales, l’Union Africaine entre autres, ne sont pas et ne peuvent pas être le tiers impartial qui dit si un coup d’Etat est légitime ou non. Et elles en apportent la preuve à leur corps défendant puisqu’elles condamnent systématiquement les coups d’Etat et avec des arguments qui ont leurs limites. Ces organisations condamnent systématiquement les coups d’état au nom d’un motif qui leur est propre, à savoir la « préservation de la paix et de la stabilité » internationales ou régionales. Quant au motif de condamnation systématique des coups d’état tenant au « nécessaire respect de l’ordre constitutionnel », il ne fait pas cas de ce que cet ordre constitutionnel peut avoir été bafoué outrageusement et par toutes sortes de vilénies par le pouvoir déchu.

Fair play constitutionnel

Le coup d’Etat pose une deuxième difficulté. Même en admettant qu’un coup d’état donné soit a priori légitime, rien ne garantit que ceux qui l’ont fait ne vont pas vouloir rester au pouvoir et qu’ils s’obligeront à une sorte de flair play constitutionnel. Ce dernier définit celles des manières d’agir des gouvernants qui ne sont pas prévues par les textes mais auxquelles ils doivent se conformer afin que le système démocratique fonctionne conformément à ses principes ou, s’agissant des auteurs d’un coup d’état, afin de démontrer leur éthos de démocrates.

Or, rien ne garantit que les auteurs d’un coup d’Etat vont vouloir construire immédiatement un ordre constitutionnel et un système électoral sincèrement démocratiques. Cette garantie manque pour deux raisons au moins. En premier lieu, les auteurs d’un coup d’état peuvent redouter pour leur propre vie et quiétude s’ils venaient à quitter le pouvoir assez tôt. Après tout, il n’est pas impossible que le pouvoir qui viendrait après eux décide de faire poursuivre pénalement les auteurs du coup d’Etat. En deuxième lieu, construire un ordre constitutionnel et un système électoral sincèrement démocratiques dans certains pays n’est pas une mince affaire. Cela est spécialement vrai en Afrique, où beaucoup croient qu’il suffit pour cela d’avoir rédigé une Constitution et des lois électorales supposément et magiquement « bonnes ».

Défis de la transition

Un système constitutionnel et politique démocratique articule en réalité deux choses, au moins. Il suppose en premier lieu un appareil normatif pertinent d’un point de vue anthropologique, parce qu’il tiendrait compte de ce qu’« il est dans l’ordre des choses que tout individu qui a du pouvoir soit porté à en abuser ». Limiter le nombre de mandats, limiter les cumuls de mandats et de fonctions, conjurer ou interdire la transhumance politique, interdire des modifications des lois électorales une ou deux années avant des scrutins, sont autant de normes limitatives. Il en existe bien d’autres.

Le deuxième pilier d’un système constitutionnel et politique démocratique est le plus complexe et le plus difficile à obtenir car il s’agit de toute une ingénierie bureaucratique faisant intervenir aussi bien des administrations que des tribunaux, au-delà des prescriptions de l’outil idéal en Afrique qu’est un code électoral en bonne et due forme.

Cette ingénierie bureaucratique est complexe et difficile parce qu’elle doit organiser tout un ensemble de sécurités, lesquelles sont particulièrement faibles en Afrique. Il s’agit, par exemple, de la sécurité des identités des personnes, qui suppose elle-même des services d’état civil sécures, une délivrance sécure et authentique des titres d’identité, etc. Il ne s’agit pas moins de la sécurité des infrastructures électorales. Depuis l’établissement des listes électorales jusqu’aux procès-verbaux des bureaux de vote, tout doit être traçable et objectivable. Outre des sécurités, l’ingénierie bureaucratique qui rend possible un véritable système démocratique doit produire une équité informationnelle des citoyens en matière électorale. Cela suppose beaucoup de choses, très au-delà des règles organisant la répartition des temps de parole audiovisuelle en période pré-electorale et électorale.

La question épineuse de la lustration

Si, par hypothèse, les auteurs d’un coup d’Etat ont pris la mesure des immenses difficultés qui se présentent à eux, encore leur faut-il prendre au sérieux la question des hommes et des femmes qui vont œuvrer à la naissance d’un ordre constitutionnel nouveau, démocratique et durable. Et cette question n’est pas plus simple puisque le système déchu n’a pu fonctionner qu’avec l’appui de nombreux fonctionnaires ou juges qui y trouvaient leur compte en termes d’avantages personnels et professionnels, et étant admis que la corruption obère ataviquement la compétence professionnelle des agents publics. La question ici, vertigineuse, est de savoir si des pays africains qui aspirent à entrer durablement dans la démocratie doivent ou non passer par des procédures de lustration telles que celles pratiquées dans les ex-pays de l’Est devenus membres de l’Union européenne ou par l’Afrique du Sud à la fin de l’apartheid.

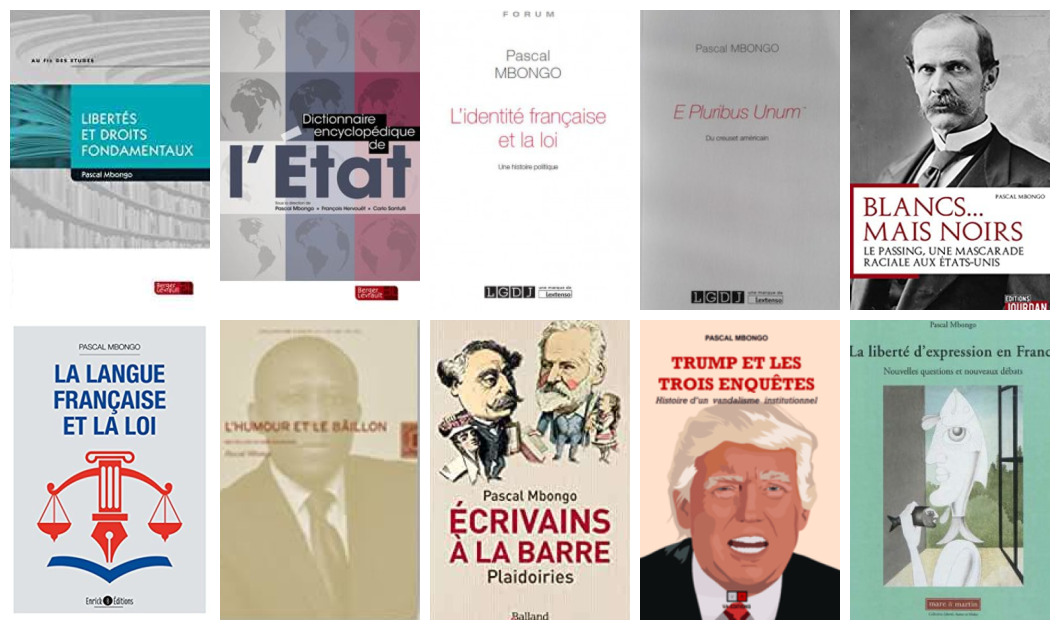

Pascal K. Mbongo

Jeune Afrique, 9 septembre 2023