Douala, Palimpseste.

Louis-Ferdinand Céline – 1er mai 1917 – Retour d’Afrique

Le 1er mai 1917, le RMS Tarquah de l’Affican Steamship Company entre dans le port de Liverpool, en provenance d’Afrique, avec à son bord Louis Destouches dans un très piètre état. Il a vingt-deux ans et vient de passer un an au Cameroun, protectorat allemand occupé par les Anglais et les Français, au service de la Compagnie forestière Shanga-Oubangui. Après quelques mois au consulat de Londres où il avait découvert les bas-fonds et s’était même marié, le jeune réformé avait quitté l’Europe pour un poste en Afrique de « surveillant de plantations ».

Loin des combats, il suit les événements du front sur lesquels il jette un regard froid. Révolté contre les horreurs de la guerre, Louis rentrera d’Afrique avec le même sentiment d’indignation contre la condition faite aux Africains par l’Administration coloniale, qu’il exprimera avec autant de force que d’humour dans Voyage au bout de la nuit : « La chasse ne donnait guère autour du village, et on n’y bouffait pas moins d’une grand-mère par semaine, faute de gazelles.» Et ceci : « quelques tribus, extrêmement disséminées croupissaient çà et là entre leurs puces et leurs mouches, abruties par les totems en se gavant invariablement de maniocs pourris. ( ..) Peuplades parfaitement naïves et candidement cannibales, ahuries de misère, ravagées par mille pestes.» Et aussi : « La trique finit par fatiguer celui qui la manie, tandis que l’espoir de devenir puissants et riches dont les Blancs sont gavés, ça ne coûte rien, absolument rien! » Et encore : « Faut les voler avant qu’ils vous volent, c’est ça le commerce.» Enfin, pour en finir avec l’Afrique : « C’est par les odeurs que finissent les êtres, les pays et les choses. Toutes les aventures s’en vont par le nez j’ai fermé les yeux parce que vraiment je ne pouvais plus les ouvrir. L’odeur âcre d’Afrique, nuit après nuit, s’est estompée. Il me devint de plus en plus difficile de retrouver son lourd mélange de terre morte, d’entrejambes et de safran pilé. »

François GIBAULT

Douala. Palimpseste.

Douala. Palimpseste.

Douala. Palimpseste.

Douala. Palimpseste.

Esclavagisme. Faut-il (toujours) célébrer le juge John Marshall ?

Le 20 mai 2021, le Conseil d’administration de l’University of Illinois at Chicago (UIC) a adopté une délibération portant changement du nom de sa faculté de droit. À compter du 1er juillet 2021, cette Law School ne s’appellera plus la John Marshall Law School (« Faculté de droit John Marshall ») mais l’University of Illinois Chicago School of Law (« Faculté de droit de l’Université de l’Illinois »).

Cette décision, précisait cette université (publique, à la différence de l’University of Chicago), est le terme d’un processus de plusieurs mois qui lui a fait réunir toutes les approbations et tous accords les nécessaires, notamment ceux des sociétaires de la Law School, des fondations et des fonds de dotation qui ont possédé, exploité et pourvu au financement de cette faculté de droit créée en 1899 avant son rattachement à l’UIC en 2019. L’UIC a débaptisé sa Law School parce « malgré l’héritage de John Marshall comme l’un des plus importants juges de la Cour suprême des États-Unis », de nouveaux travaux de recherche ont mis en évidence « son rôle en tant que marchand d’esclaves, propriétaire de centaines d’esclaves, promoteur d’une jurisprudence esclavagiste et d’opinions racistes ».

« L’esclavage ne concerne pas seulement l’achat et la vente d’esclaves, mais le viol des femmes, le meurtre de bébés et les innombrables années de subordination raciale qui ont suivi l’esclavage, a expliqué publiquement Samuel V. Jones, vice-doyen de la Law School de l’UIC et directeur du groupe de travail de la faculté de droit sur le sujet. Certains de nos étudiants ont pensé qu’il était inconcevable que quelqu’un puisse excuser les horreurs de l’esclavage ou adorer un homme qui s’est si activement engagé dans ces horreurs pendant la majeure partie de sa vie adulte ». La biographie renouvelée de John Marshall est encore plus contrariante pour les étudiants Afro-américains. « Comment demander à un élève de porter le nom de Marshall sur un sweat-shirt ou un chapeau ou d’utiliser une tasse de café avec son nom, avec fierté ? », a demandé Samuel V. Jones. L’UIC reconnaît avoir été plus aise pour prendre sa décision dès lors que sa faculté de droit ne devait rien à John Marshall ou à ses héritiers.

Douala. Palimpseste.

Douala. Palimpseste.

De la race en Amérique. Une fantaisie raciale à New York au XIXe siècle : Five Points (et Master Juba).

Five Points fut un quartier au sud de Manhattan, là où sont aujourd’hui la Thurgood Marshall United States Courthouse (ou U.S. Courthouse) et la Foley Square Federal Courthouse. Il s’agit du premier « quartier Noir » à New York, où s’établirent nombre de Noirs au début du XIXe siècle avant de compter progressivement aussi une importante population d’immigrants Irlandais. La grande visibilité des Noirs à Harlem, au nord de Manhattan, date de la toute fin du XIXe siècle.

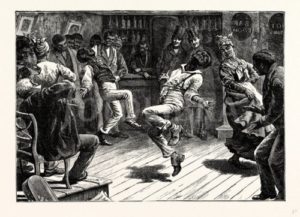

Le crime et le vice. Five Points et ses bars dansants, ses lieux de prostitution, ses salles de jeux, sa pauvreté, fascina les journalistes ou des voyageurs comme Charles Dickens. Mais cette fascination était excitée par un élément particulier : la mixité raciale et la miscégénation qui y étaient assumées et que beaucoup avaient alors vite fait de considérer comme l’explication de l’importance de la criminalité dans le quartier.

Le souvenir de ce quartier a été rapporté de deux manières différentes dans la période contemporaine. D’une part, à la faveur de la découverte en 1991 de vestiges archéologiques. D’autre part, à travers la relation au cinéma par Martin Scorsese des « guerres » entre gangs en vue du contrôle du quartier, avec le soutien de certains édiles et à la faveur d’une certaine complaisance policière. Celle des « guerres » rapportée par Martin Scorsese date de 1846 et opposa les Dead Rabbit(s) (immigrants irlandais) aux Native Americans (les Américains de souche). La plus célèbre de ces « guerres », qui mobilisa plus de mille personnes, eut lieu en 1857 et nécessita une intervention de la police fédérale.

Master Juba, de son vrai nom William Henry Lane. Master Juba est né en 1825 dans le Rhode Island avant de rejoindre New York alors qu’il est adolescent. Installé à Five Points, il s’y frotte aux danseurs irlandais avant de devenir « le roi des danseurs », aussi admiré par un public blanc que par un public noir, y compris en Angleterre. C’est d’ailleurs à Londres qu’il meurt en 1852. Il est difficile de se faire aujourd’hui une idée précise de ce qu’il dansait, puisque ses biographes s’accordent à dire qu’il n’était pas simplement un danseur de claquettes, mais qu’il avait proprement inventé un genre hybride entre les danses des Noirs et les danses des Irlandais. Plus certainement, Master Juba est une référence de la culture populaire américaine (musiques noires et danses).