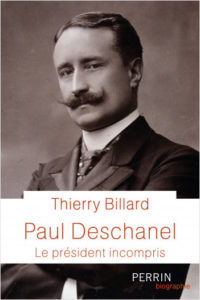

Sarah Bernhardt fut admise dans l’ordre de la Légion d’honneur le 8 janvier 1914. À 70 ans, tout de même. Afin de marquer l’événement, le journaliste et critique Adolphe Brisson organisa en son honneur le 27 février 1914, un Hommage des poètes. Le Tout-Paris assista à l’événement : « M. Jean Richepin, le général Florentin, grand chancelier de la Légion d’honneur, Mmes Paul Deschanel, Viviani, Delcassé, Klotz, René Renoult, Faure, J. Richepin ; M. Jacquier, sous-secrétaire d’Etat aux Beaux-Arts ; MM. Maurice Faure, Léon Bérard, anciens ministres ; M. et Mme Henri Lavedan, M. Paul Hervieu, M. Jules Lemaître, M. Brieux, de l’Académie française; les ministres du Portugal et du Brésil, le comte Primoli, des littérateurs, des artistes, l’élite du Paris intellectuel… ». Entre deux musiques de scène, des poètes défilèrent afin de dire des poèmes originaux en hommage. Des comédiens ne jouèrent pas moins des extraits de pièces interprétées par Sarah Bernhardt. Cette sauterie fut inaugurée par un discours de René Viviani, ministre de l’Instruction publique et des Beaux-arts, et de Jean Richepin de l’Académie française sur les services rendus à la langue française par la grande comédienne.

Discours de René Viviani

Mesdames, Messieurs,

Le décret qui portait nomination de Mme Sarah Bernhardt dans l’ordre de la Légion d’honneur contenait naturellement, pour la justification de sa légalité, la signature de M. le président de la République et la mienne. Je dois dire que si ces deux signatures se sont trouvées aisément réunies, c’est parce qu’une ancienne préméditation présidait depuis longtemps à leur rencontre. En effet, au mois de -décembre dernier, exactement au cours d’un banquet où nous fêtions ensemble le cinquantenaire de l’Ecole des Beaux-Arts, comme j’étais assis auprès de M. le président de la République, je m’ouvris à lui de l’ardent désir qui m’animait de présenter à la Grande Chancellerie une candidature aimée. Non seulement M. le président de la République a encouragé mon initiative, mais il s’y est associé, et je l’ai entendu, parlant de vous, un jour, devant moi, Madame, se faire avec une émotion contenue l’incomparable avocat de votre noble cause.

Je n’accomplis donc qu’un acte de justice en me retournant, dès mes premières paroles, vers le chef de l’Etat qui, ne pouvant assister à cette fête, s’y est si gracieusement associé (Applaudissements.), en me retournant vers lui, pour lui apporter nos remerciements émus, nos saluts respectueux, pour m’incliner aussi devant le grand homme de lettres dont toute la vie atteste qu’il n’est pas vrai que la politique soit une maîtresse jalouse capable de détourner nos cœurs et nos esprits du culte de la beauté. (Applaudissements.)

Et maintenant, Madame, voulez-vous me permettre de vous dire que si j’ai éprouvé une grande fierté, si je bénis la fortune heureuse qui m’a permis, en attachant mon nom au vôtre, presque en me cachant derrière, de détourner à mon profit un peu de votre gloire, tout de même vous m’avez donné un cruel embarras ?

Un ministre ne remplit pas sa tâche tout entière lorsqu’il transmet à la Grande Chancellerie le dossier d’un candidat. Il faut encore qu’il y inscrive les titres dont ce candidat sera paré et par lesquels il sera défendu au jour de l’épreuve. Or, combien de lignes aurais-je dû inscrire dans les colonnes du Journal Officiel si j’avais voulu rappeler, dans leur noblesse et dans leur ampleur, tous les services que vous avez rendus à l’art et, à travers l’art, à la France. (Applaudissements.)

Voulez-vous m’autoriser, Madame, à dépouiller publiquement votre dossier et à faire connaître, sous une forme très laconique, les deux seuls titres que j’ai invoqués pour vous ? Voici, puisque, paraît-il, vous deviez être présentée, comment vous avez été présentée :

« Mme Sarah Bernhardt, infirmière des ambulances militaires pendant la guerre de 1870. » (Vifs applaudissements.)

« Mme Sarah Bernhardt a répandu la langue française dans le monde entier. » (Vifs applaudissements.)

Si j’ai fait, Madame, se rejoindre ces deux faits dissemblables, si j’ai renoué, pour ainsi ; dire, deux moments de votre vie, c’est parce qu’il m’a plu de montrer, à la lueur d’une glorieuse synthèse, que le génie trouve presque toujours sa source dans la bonté.

Ainsi, à l’heure où se levait votre jeunesse enchantée, déjà saluée par cette gloire qui vous fut toujours une compagne fidèle, un jour vous vous êtes écartée des fictions du théâtre, vous vous êtes rapprochée de la réalité, vous vous êtes penchée sur les vaincus, vous avez pleuré sur leurs misères et vous avez saigné de leurs blessures. Et puis, le grand devoir accompli, comme toutes les Françaises, comme tous les Français le feront, vous avez repris votre route vers le labeur. C’est alors que vous avez émerveillé cette capitale universelle du goût. C’est alors que vous avez entrepris à travers la France, à travers le monde, ces pèlerinages artistiques dont chacun fut pour vous un triomphe, dont chacun fut un succès et un profit moral pour notre pays.

Vous avez répandu dans le monde entier la langue française, c’est-à-dire que vous avez fait resplendir ce pur joyau qui, depuis des siècles, est façonné par des ouvriers immortels, c’est-à-dire que vous en avez fait éclater les richesses devant l’étranger, que vous avez fait apparaître devant eux toutes ses facettes étincelantes. Vous avez répandu dans le monde entier la langue française, c’est-à-dire qu’à travers elle vous avez fait aimer les nobles idées dont elle est le symbole, tandis que de votre, voix inimitable vous faisiez retentir la musique qui est pour ainsi dire cachée dans chacun de ses mots. (Applaudissements.)

Il y a longtemps, Madame, qu’un jour, en vous entendant, j’ai appris, sous l’action de votre voix, à méconnaître la formule au nom de laquelle on proclame que la musique commence où la parole finit. La musique commence où la parole finit ! Certes, je ne suis pas là pour m’élever contre la musique : ce ne serait ni le jour, ni le lieu ; je risquerais de provoquer un mouvement de grève dans une partie, du Conservatoire, et puis je ne peux pas oublier que parmi les quatre théâtres subventionnés qui sont remis à ma garde, il en est deux qui sont subventionnés au titre lyrique. D’ailleurs, je dois payer ma dette de gratitude à la musique, celle que contractent tous les hommes qui, au terme d’une rude journée de labeur, ont trouvé, dans les joies dont elle dispose, l’émerveillement de l’esprit et quelquefois le repos du cœur. Mais quelle délicatesse et quelle ardente musique, vous le savez bien, Madame, mieux que moi, jaillit de notre langue lorsque les images et les rimes ont été frappées par de grands poètes et par de grands écrivains. N’est-ce pas le bruit d’une armure froissée dans la bataille qui résonne, — je vous demande pardon, même vis-à-vis de vous, je revendique la liberté de mes opinions, — qui résonne à certaines… tragédies de Corneille ? (Applaudissements.)

Et cette même langue, lorsqu’elle parle par notre Racine, n’est-elle pas une musique ineffable, nuancée de tons les sentiments qui se soulèvent dans le cœur humain ? Avec Rousseau, le plus grand poète de la prose, se sont incorporées à la langue française toutes les symphonies triomphales de la nature. Et, au début du dix-neuvième siècle, lorsque se fut apaisé le grand tumulte militaire qui, pendant vingt-cinq ans, avait tout recouvert du bruit de ses fanfares, à quelle musique est-ce que nos pères ont prêté l’oreille ? Ecoutez. C’est la clameur du vent et le murmure des flots rythmés avec Chateaubriand ; c’est le chant plaintif qui s’élève des bords du lac où rêva Lamartine ; c’est la même langue qui, avec Victor Hugo, retentit comme le tonnerre après nous avoir éblouis comme la foudre. (Applaudissements.)

Ah ! vous applaudissez ! Ce n’est pas moi que vous applaudissez, c’est cette langue admirable, langue de la poésie et du droit, de la science et des lettres, de la philosophie, de la diplomatie, langue capable d’ajouter à la parure de la chimère en même temps qu’à la précision de la réalité. (Applaudissements.)

Tout ce qu’elle roule en elle depuis cinq siècles, tout ce qu’elle entraîne avec elle comme un grand fleuve sonore et éclatant, qui respecterait ses digues, toutes ces richesses anciennes, toutes ces richesses qui se renouvellent, tout cela devant des foules extasiées et terrifiées, Vous l’avez jeté, Madame, de votre voix mélodieuse et grave, courroucée ou attendrie, tragique ou câline, vous l’avez jeté de cette voix d’or inimitable, Vous qui fûtes la plus farouche des Phèdre, la plus douloureuse des Hermione, la plus tendre des Bérénice; vous qui, en même temps que vous étiez la plus passionnée des amantes d’Hernani, avez dessiné devant vous la pure, la fine, la mélancolique silhouette de Maria de Neubourg, au même instant où, par amour pour Hamlet, sans doute, vous vous apprêtiez à faire resplendir sur le front tragique de Lorenzaccio le sublime conflit de la pensée et de l’action. (Applaudissements.)

D’ailleurs, si, comme une souveraine qui se promène dans ses Etats, vous vous êtes promenée à travers le monde, si vous avez soulevé l’admiration du monde, ce n’est pas uniquement parce qu’il a frissonné aux accents de votre voix. Vous avez représenté les plus grands personnages de la littérature et de l’histoire, pour cela vous les avez haussés jusqu’à vous. Et c’est cette action continue, c’est cette émotion qui provient à la fois du mouvement et de l’immobilité, ce sont ces yeux qui rayonnent ou qui s’éteignent, ce sont ces lèvres qui frémissent, ce sont ces silences tragiques où, lorsque la parole s’arrête, votre grande âme, comme un instrument qu’on ne peut pas briser, continue à palpiter, c’est par tout cela, Madame, que vous nous avez tous conquis. (Vifs applaudissements.)

D’ailleurs, c’est le fait unique du génie de rassembler dans des sentiments identiques ceux que la vie sépare, et les pauvres et les riches, et les êtres dotés d’une haute culture et ceux qui en sont déshérités, mais qui trouvent dans les traditions de notre race l’amour, le culte et le goût de la beauté.

Vous avez conquis l’élite et vous avez conquis la foule. Vous avez conquis l’élite quelquefois sceptique, je puis le dire, quoiqu’elle ait ici de nombreux et de gracieux représentants, l’élite rebelle quelquefois à l’émotion et que j’accuserais volontiers de laisser s’atténuer, sous le poids d’une haute culture, les facultés admiratives de l’être. Et vous avez conquis la foule, cette foule qui, tous les soirs, Madame, vous regarde avec des larmes dans les yeux; cette foule pour laquelle une fiction de théâtre est la récompense d’une semaine de labeur; cette foule qui, loyalement toujours, se donne tout entière; cette foule qui n’est pas là, ce soir, présente dans cette salle, dans cette salle où s’entrecroisent tous les feux de la lumière, de la jeunesse et de la beauté, mais dont la pensée vous accompagne et qui, parce qu’elle a reçu de vous des émotions la fois douces et puissantes, vous garde, vous le savez bien, un éternel et un reconnaissant souvenir.

J’ai fini, Madame. Il ne me reste plus qu’à saluer en vous l’art immortel et souverain, celui dont vous servez la grandeur depuis tant d’années par un labeur obstiné qui a multiplié les dons de votre noble nature.

Je le salue aussi, cet art, ici, dans son centre ordinaire, dans cette salle coquette, trop petite pour rassembler tous vos admirateurs, où tout à l’heure nous fûmes reçus avec une affabilité touchante, et par M. Adolphe Brisson, et par la femme d’élite qui, une fois de plus, par l’organisation de cette fête splendide, a montré que les grandes pensées viennent du coeur. (Vifs applaudissements.)

Et je salue à travers vous les poètes et les écrivains, les auteurs, les artistes glorieux qui forment autour de vous un cortège fraternel assez rapproché de vous pour que vous sentiez venir la chaleur de leur affection, assez éloigné aussi pour que, comme il convient, vous apparaissiez en pleine lumière, isolée sur votre piédestal en cette journée à la fois exquise et mémorable, en cette journée, Madame, qui n’appartient qu’à vous. (Longs applaudissements.)

Discours de Jean Richepin

Monsieur le ministre,

Je suis, à la fois, extrêmement ému, troublé, plein de fierté et plein de joie, en essayant de remplir la tâche qui n’est plus une tâche, mais qui est devenue véritablement une volupté par les émotions que vous venez de me faire ressentir. Je viens simplement vous dire merci, au nom d’abord de mes frères, les poètes, qui vont tout à l’heure mettre aux pieds de Mme Sarah Bernhardt leurs hommages comme s’ils les offraient à notre Muse vivante. (Applaudissements.)

Je vous dirai merci en même temps au nom des artistes qui vont interpréter ces hommages devant la reine de leur art, et, en même temps, au nom de l’Université des Annales, où cette reine du théâtre vient de se révéler l’impératrice de la conférence. (Vifs applaudissements.)

Je vous remercierai aussi et surtout au nom de toutes ses admiratrices, de tous ses admirateurs, non seulement présents dans cette salle, mais répandus dans Paris, dans la France, dans le monde entier. (Applaudissements.)

Je vous remercierai encore, Monsieur le ministre, non seulement du beau geste que vous avez fait, du noble et généreux geste auquel a voulu s’associer M. le président de la République, d’avoir enfin, à toutes les fleurs qui ferment le bouquet de la gloire de Sarah Bernhardt, ajouté la seule petite fleur qui lui manquait, à laquelle elle tenait par-dessus tout, cette fleur où on voit le rouge de toutes les passions qu’elle a fait saigner en jouant nos grands auteurs s’unir à la lumière étincelante, éblouissante de l’étoile de son pays. (Vifs applaudissements.)

Vous me permettrez, en quelques mots très brefs, de vous remercier particulièrement de quelque chose qui vaut presque plus que votre geste : c’est du commentaire dont vous venez de le souligner, c’est de cet admirable discours où nous autres, tous, ici, les artistes, les orateurs, les poètes, nous avons pu prendre une leçon de celui qui est vraiment le grand-maître de l’Université française. (Vifs applaudissements.) Car si nous savions déjà la plupart des raisons que vous avez données, il en est une qu’aucun de nous n’avait su trouver. Oui, il est vrai que Sarah Bernhardt, par la seule vertu de sa voix, a répandu notre influence, notre action, notre gloire. Je l’avais remarqué plusieurs fois, en passant dans des pays où j’arrivais sur ses traces glorieuses, après elle… Je voyais des gens qui m’en parlaient avec enthousiasme, en me disant :

— Je ne sais pas le français ; mais, quand elle parle, il me semble que je sens passer l’âme de la France ! (Applaudissements.)

C’est précisément cela que vous avez dit : Sarah Bernhardt colporte dans l’univers, non pas uniquement l’idée, la pensée, le cerveau de la France, mais la musique de notre langue, cette musique que souvent on lui conteste. On compare la langue française à d’autres langues plus rudes ou plus sonores, qui ont des consonnes plus accentuées, plus violentes, ou des voyelles plus chantantes, plus musicales. Non ! la nôtre, sur les lèvres de la grande artiste, a toutes ces voyelles, elle a toutes ces consonnes, et elle a en plus la douceur, la finesse, la fluidité de notre ciel. La musique de notre langue est pareille au ciel de France, et la seule voix qui l’ait partout répandue, c’est la voix de Sarah Bernhardt. J’arrêterai là ce remerciement qui ne veut pas être un discours, qui, d’ailleurs, ne le pourrait pas et n’essaiera pas de l’être après vous, Monsieur le ministre. J’arrêterai ce remerciement en laissant la place et la parole à mes frères les poètes, à nos autres frères les artistes. C’est la seule voix qu’il faille entendre ici après la vôtre, la seule voix capable d’honorer une femme qui est à la fois un être de génie et de cœur, un être de légende et de rêve. Que de poètes rêveront sur elle, écriront des drames, des vers, des odes sur elle ! Ce sont eux qui doivent la célébrer, puisqu’elle a été l’incarnation de ce qu’il y a de plus doux au monde : le doux parler de notre douce France. (Longs applaudissements.)