Poinfixe : bulletin de liaison / Air Inter (1977)

Poinfixe : bulletin de liaison / Air Inter (1977)

A la fin de sa vie, Benjamin Constant déclarait : « Je veux qu’on dise après moi que j’ai contribué à fonder la liberté en France. » La postérité ne lui a pourtant pas rendu suffisamment justice, célébrant plutôt le romancier d’Adolphe, chef d’œuvre pionnier de l’autofiction, que le combattant inlassable de « la liberté en tout », selon son expression. Né en 1767 à Lausanne dans une famille protestante d’origine française, orphelin de mère dès sa naissance, il mena une existence vagabonde à travers l’Europe, où il se fit remarquer aussitôt par la puissance de son esprit et son extraordinaire facilité d’expression, ainsi que par ses amours erratiques et ses dettes de jeu. En 1795, formant avec Germaine de Staël un couple exceptionnel et orageux, il s’engage en politique. Par la plume et par l’action, sa ligne ne variera jamais : conjurer la tentation totalitaire par un gouvernement représentatif équilibré et garantissant toutes les libertés, celle de la presse comme celle des Noirs. C’est pourquoi il s’opposa vivement à l’Empire autoritaire puis à la Restauration réactionnaire. Parmi ses innombrables écrits et discours, les Principes de politique furent le bréviaire de la jeunesse libérale, et ses obsèques, en décembre 1830, donnèrent lieu à Paris à une énorme manifestation de foule, qui saluait la liberté faite homme. Dans une démocratie en crise, Benjamin Constant est plus actuel que jamais.

« En 1850, raconte la Bibliothèque nationale de France, le général Grammont, ému par le sort des chevaux de guerre, propose une loi punissant toutes les formes de cruauté envers les animaux. La loi votée sera finalement bien moins ambitieuse.

Bœufs et ânes battus, chiens et chats brutalisés, combats de coqs et courses de taureaux… Dans la France du XIXe siècle, les sévices sur les animaux ne sont pas rares.

En 1850, une loi pénale consacre pour la première fois la protection animale : c’est la loi Grammont, du nom du général Jacques Delmas de Grammont. L’homme, également député, est sensible au sort des chevaux de guerre et, révolté par les scènes tristement banales de maltraitance dans les rues parisiennes, il veut faire punir toutes les formes de cruauté exercées envers les animaux, aussi bien chez les particuliers que sur la voie publique.

La loi finalement votée est bien moins ambitieuse puisqu’elle se contente d’incriminer uniquement les mauvais traitements publics, et protège donc davantage la sensibilité des spectateurs que l’intégrité des animaux. Elle dispose ainsi :

« Seront punis d’une amende de cinq à quinze francs, et pourront l’être d’un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques. » » (Référence exacte : Loi du 2 juillet 1850 dite Grammont sur les mauvais traitements envers les animaux domestiques)

La vivisection

La vivisection et les courses de taureaux ont été les deux grands débats pionniers au XIXe siècle de ce que l’on n’appelait pas encore « les droits des animaux ». Un témoin de la fin du siècle le dit simplement :

La Société protectrice des animaux a récemment combattu les courses de taureaux avec une persévérance couronnée de succès, la Cour de Cassation ayant décidé que la loi Grammont leur était applicable.

Ce grand élan de pitié pour les animaux rappelle la guerre faite à la vivisection au temps de Claude Bernard et de Paul Bert.

A-t-elle été assez discutée cette question de la vivisection ? Claude Bernard a rencontré des adversaires jusque dans sa famille : ses filles, après sa mort, ont fondé un asile d’animaux, en expiation des tortures paternelles.

Une « antivivisectrice » célèbre, Madame Marie Huot, a laissé le souvenir de quelques conférences tumultueuses, égayées par les facéties irrévérencieuses de jeunes carabins : des animaux empaillés pleuvaient sur le bureau de la conférencière, des cris imités de toutes les bêtes de la création couvraient les apostrophes véhémentes qu’elle adressait aux vivisecteurs ; jamais Madame Marie Huot n’a réussi à se faire entendre.

Aujourd’hui la vivisection ne rencontre plus une opposition aussi vive et la généralité des savants reconnaît l’efficacité de ce mode d’investigation scientifique.

L’importance des résultats que procure la vivisection est la seule excuse des tortures infligées à des êtres vivants. Toute expérience de ce genre qui n’a pour but que de satisfaire une vaine curiosité est un fait ridicule et odieux. »

Marie Huot (1846-1930), militante de la défense des animaux au XIXe siècle

Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet (1881). Extrait.

Un chien entra, moitié dogue, moitié braque, le poil jaune, galeux, la langue pendante.

Que faire ? pas de sonnettes ! et leur domestique était sourde. Ils grelottaient, mais n’osaient bouger, dans la peur d’être mordus,

Pécuchet crut habile de lancer des menaces, en roulant des yeux.

Alors le chien aboya ; – et il sautait autour de la balance, où Pécuchet, se cramponnant aux cordes et pliant les genoux, tâchait de s’élever le plus haut possible.

– « Tu t’y prends mal », dit Bouvard ; et il se mit à faire des risettes au chien en proférant des douceurs.

Le chien, sans doute, les comprit. Il s’efforçait de le caresser, lui collait ses pattes sur les épaules, les éraflait avec ses ongles.

– « Allons ! maintenant ! voilà qu’il a emporté ma culotte ! »

Il se coucha dessus et demeura tranquille.

Enfin, avec les plus grandes précautions, ils se hasardèrent, l’un à descendre du plateau, l’autre à sortir de la baignoire ; – et quand Pécuchet fut rhabillé, cette exclamation lui échappa :

– « Toi, mon bonhomme, tu serviras à nos expériences. »

Quelles expériences ?

On pouvait lui injecter du phosphore, puis l’enfermer dans une cave pour voir s’il rendrait du feu par les naseaux. Mais comment injecter ? et du reste, on ne leur vendrait pas du phosphore.

Ils songèrent à l’enfermer sous une cloche pneumatique, à lui faire respirer des gaz, à lui donner pour breuvage des poisons. Tout cela peut-être ne serait pas drôle ! Enfin, ils choisirent l’aimantation de l’acier par le contact de la moelle épinière.

Bouvard, refoulant son émotion, tendait sur une assiette des aiguilles à Pécuchet, qui les plantait contre les vertèbres. Elles se cassaient, glissaient, tombaient par terre ; il en prenait d’autres, et les enfonçait vivement, au hasard. Le chien rompit ses attaches, passa comme un boulet de canon par les carreaux, traversa la cour, le vestibule et se présenta dans la cuisine.

Germaine poussa des cris en le voyant tout ensanglanté, avec des ficelles autour des pattes.

Ses maîtres, qui le poursuivaient, entrèrent au même moment. Il fit un bond et disparut.

La vieille servante les apostropha.

– « C’est encore une de vos bêtises, j’en suis sûre ! – Et ma cuisine, elle est propre ! – Ça le rendra peut-être enragé ! On en fourre en prison qui ne vous valent pas ! »

Ils regagnèrent le laboratoire, pour éprouver les aiguilles.

Pas une n’attira la moindre limaille.

Puis, l’hypothèse de Germaine les inquiéta. Il pouvait avoir la rage, revenir à l’improviste, se précipiter sur eux.

Le lendemain, ils allèrent partout aux informations, – et pendant plusieurs années, ils se détournaient dans la campagne, sitôt qu’apparaissait un chien ressemblant à celui-là.

Les autres expériences échouèrent. Contrairement aux auteurs, les pigeons qu’ils saignèrent, l’estomac plein ou vide, moururent dans le même espace de temps. Des petits chats enfoncés sous l’eau périrent au bout de cinq minutes ; – et une oie, qu’ils avaient bourrée de garance, offrit des périostes d’une entière blancheur.

L’affaire Gélyot c. La Sorbonne (1882)

Le 24 mars 1882, la Cour d’appel de Paris tient une audience publique sur une affaire de voisinage qui est l’occasion pour l’avocate de la plaignante, Maître Oscar Falateuf de faire le procès de la vivisection. Ci-après un extrait de sa plaidoirie.

*

« Messieurs, le procès soumis en ce moment à la Cour est des plus simples, quant à son principe : mais il se présente dans des circonstances de fait qui me semblent de nature à solliciter et à retenir votre bienveillance en même temps que votre attention.

Mme Gélyot ma cliente, est propriétaire d’un hôtel meublé, rue de la Sorbonne 12, acheté par elle en juillet 1876, au prix de 18,000 fr. Du côté opposé de la rue s’étendent les bâtiments de la Sorbonne, et précisément en face de l’hôtel, sont des terrains vagues, couverts autrefois de constructions, aujourd’hui de divers appentis plus ou moins solides.

Au milieu de ces appentis, dont j’épargne la description à la Cour, se trouve une sorte d’enclos entouré de baraques en planches: ce sont les niches des chiens soumis aux expériences de vivisection de la Sorbonne.

La vivisection, messieurs, ou l’art de découper des êtres vivants, n’est pas, vous le savez, née d’hier. Les anciens, eux aussi, étaient vivisecteurs: certains jours, ils chargeaient leurs autels de victimes, mais du moins ils n’interrogeaient les entrailles que pour y découvrir la volonté des dieux devant lesquels l’antiquité s’inclinait, et la mort suivait le sacrifice. Aujourd’hui, l’état a remplacé l’autel ; on y met de pauvres êtres que l’homme juge lui être inférieurs; on les met à la question dans l’espoir de leur arracher le secret de la vie, en graduant et prolongeant la douleur souvent à de grands intervalles, et il est de prétendus savants qui torturent la créature dans la seule pensée de se donner le droit de nier plus tranquillement le Créateur.

Les instruments employés sont d’ailleurs aussi nombreux qu’au moyen âge. L’arsenal des vivisecteurs n’a rien à envier à d’autres temps : depuis la table avec trous et la gouttière mobile jusqu’aux têtières à vis et aux mors à double fourchette, rien n’y manque. Les dessins que j’ai en ce moment sous les yeux, représentant l’animal en expérience, font absolument horreur.

Quant aux résultats de ces opérations, il ne m’appartient pas de les juger scientifiquement ; je ne le saurais pas d’ailleurs, c’est affaire à d’autres. Mais, au point de vue du voisinage, je prétends les affirmer monstrueux et par cela même intolérables. C’est le seul point de vue permis à ma discussion, mais celui-là, du moins, il m’appartient tout entier et je m’explique : Récemment je lisais, écrites de la main d’un homme d’esprit et de cœur, M. Couturier de Vienne, les quelques lignes que voici, extraites d’un livre intitulé Paris Moderne.

« Le chien a bien des ennemis ; entre autres, je signalerai le carabin, qui vole, dans son voisinage, chiens et chats pour s’amuser à faire ce qu’il appelle des expériences ou des opérations. Mais les pauvres animaux, ils ont encore à craindre d’autres dangers.

» Que Dieu les préserve de tomber dans les mains des savants ! Je suivis un des cours de l’Ecole de médecine, et pendant deux longues leçons, le professeur nous apprit les expériences faites sur des chiens enfermés dans les caves du collège de France. Je ne dirai pas toutes les tortures qu’un prince de la science — je tairai le nom du bourreau — avait infligées à ces pauvres bêtes et les résultats pour l’humanité. Il est vrai que je ne suis qu’un profane, mais j’avoue que je suis encore à les deviner et que tout cela m’a fait l’effet de tristes puérilités scientifiques. Lorsqu’au collège de France j’entendais un hurlement plaintif sortir de ses caves, j’oubliais la leçon, et je prenais en dégoût l’espèce humaine qui, non contente de dévorer, est si habile à varier les supplices. »

Le mot « supplice », Messieurs, n’a rien d’exagéré ; vous le verrez bientôt par quelques exemples. Qu’il me suffise, quant à présent, de vous dire que cette école a son grand maître en la personne d’un ancien grand maître de l’Université, que le grand-prêtre de ce culte de la matière, c’est un ancien ministre des cultes, M. Paul Bert.

Paul Bert !… dont je n’aurais même pas prononcé le nom, s’il n’était intervenu dans le débat par des affirmations écrites que le jugement du Tribunal s’est appropriées ; M. Paul Bert, dont quelques-uns ont pu dire qu’il ne devait son excès de réputation qu’au nombre excessif de chiens qu’il s’était offerts en sacrifice à lui-même.

Or, Mme Gélyot, qui habite en face de la Sorbonne, qui n’a pas d’autre habitation que la sienne et ne peut pas, comme M. Paul Bert, s’éloigner du lieu du sacrifice quand les cérémonies en sont terminées, s’est plainte que les cris des victimes, ramenées au chenil, se prolongeaient douloureusement dans la nuit et rendaient tout repos, presque toute habitation impossible.

C’est au commissaire de police, puis au préfet de police, puis au préfet de la Seine qu’elle adresse d’abord ses doléances. Mais silence partout, excepté à la Sorbonne ! … ».

Francisque Sarcey, « Les courses de taureaux », 1894.

Il semblait que cette question fût à tout jamais vidée ; elle avait fait jadis couler tant d’encre. On se rappelle qu’avant 1870, l’impératrice qui était espagnole et qui avait conservé quelques-uns des goûts de son pays, s’était entremise près de son mari pour obtenir que l’on autorisât à Paris les courses de taureaux. Il y eut à ce moment-là une terrible mêlée dans la presse ; l’impératrice eut pour elle les dilettantes et les artistes, qui ne voyaient dans ce spectacle que le triomphe de l’homme agile, adroit et robuste sur la monstrueuse bête. La corrida était pour eux, en même temps qu’une académie, où l’on pouvait admirer de belles formes, une école où l’on apprenait le courage et le mépris de la mort.

Les répugnances furent plus nombreuses et plus fortes. Je pris parti contre le rétablissement des courses, mais pour une raison tout autre que celles qui étaient alléguées par les philanthropes et les fanatiques de la loi Gramont. J’étais persuadé que si l’on parvenait à nous inoculer la passion des courses de taureaux, le goût que nous avions pour le théâtre ne tarderait pas à en souffrir. Comment vouloir qu’une femme qui, dans la journée, a vu des hommes risquer sérieusement leur vie, qui a repu ses yeux d’un véritable sang coulant sur l’arène, dont les nerfs ont été violemment tendus par ce spectacle surexcitant, puisse, le soir, prendre le moindre plaisir à voir une actrice faire semblant de se plonger au cœur un poignard dont la lame rentre dans sa gaine. C’était, au théâtre, la joie de la matière substituée aux plaisirs de l’esprit. Je ne pouvais m’y résigner.

J’avoue que cet argument eût, à lui tout seul, paru de mince valeur, mais il se joignait à beaucoup d’autres, qui ont été trop souvent développés dans le journalisme pour que je sente le besoin d’y revenir. L’empereur ne céda point aux sollicitations de sa femme ; son gouvernement refusa l’autorisation demandée, et la question en resta là. Elle se réveilla il y a trois ou quatre ans, lorsque s’établirent à Paris les arènes où la police permit de laisser courir les taureaux, mais en supprimant le dénouement du spectacle, qui était le coup d’épée du matador et la mort de la bête. Ce spectacle excita d’abord une curiosité assez vive ; il ne tarda guère à lasser les Parisiens. Je dois dire qu’il n’y en avait guère de plus banal. Qui avait vu l’une de ces courses les avait vues toutes. C’était toujours la même équipe de toreros, fuyant devant le taureau et le harcelant ; sautant par-dessus la première balustrade pour lui échapper, et revenant dans l’arène se mêler à la lutte. Ces allées et ces venues, d’où était presque absente l’idée du danger, amusaient les yeux durant la première heure. On en avait vite assez.

Je me souviendrai toujours de la seule représentation à laquelle j’assistai. Le hasard fit que je me trouvai assis à côté de Paul Bourget, que je croyais très friand de ces jeux exotiques. Il ne tarda pas à en être excédé :

— C’est toujours la même chose ! me dit-il.

Et peu après :

— Si nous nous en allions !

Et nous partîmes, sans attendre la fin, philosophant à perte de vue sur le snobisme des Parisiens qui feignaient de s’amuser, et qui s’amusaient peut-être; car il est impossible de mesurer le pouvoir de l’illusion sur l’âme de l’homme.

Cette illusion-là ne dura guère à Paris. Malgré le concert de réclame qui avait été très savamment organisé, les arènes virent peu à peu s’écouler leur public; il fallut les fermer :

Et le combat cessa faute de combattants… comme dit l’autre.

La poussière de l’indifférence et de l’oubli recommença de tomber sur la question, enterrée une fois encore. On contait bien par-ci par-là, dans les journaux, qu’une corrida avait été donnée dans quelque ville du Midi; mais les commentaires auxquels on se livrait à propos de l’incident, ne passionnaient plus personne. Avez-vous remarqué que Paris a ses nerfs, tout comme une jolie femme ? Il y a tel jour où la même question, qui le laissait indifférent la veille, lui monte tout à coup à la tête et la lui tourne. Nous le savons mieux que personne, nous autres journalistes. C’est un axiome chez nous qu’on » ne crée pas la question ».

Qu’entendons-nous par là?

Un monsieur vient chez moi se plaindre d’un passe-droit évident ou d’un abus criant. Je l’écoute se plaindre :

— Monsieur, lui dis-je, vous avez cent fois raison; mais je ne peux pas faire un article avec cela.

— Et pourquoi?

— Pourquoi ? Parce que personne ne m’écouterait, et que, comme saint Jean, je parlerais dans le désert. La question n’est pas d’actualité. Il peut se faire que demain elle devienne actuelle et même aiguë, alors ce sera une autre affaire…

— Mais comment deviendra-t-elle « d’actualité ? »

— Je n’en sais trop rien, et personne n’en peut rien savoir au juste. Ce sera quelque incident de la vie parisienne, qui, brusquement, mettra toutes les cervelles à l’envers. Nous l’attendons toujours dans’ notre métier; nous le prévoyons quelquefois. Le journaliste, voyez-vous, est un artilleur; il faut qu’il ait du flair. Son grand art est de saisir le moment; l’homme qui ne sait pas tâter le pouls de l’opinion publique peut, sans aucun doute, être un grand écrivain ; ce n’est pas un vrai journaliste.

Je ne sais quel moraliste a dit un mot profond dont nous pouvons faire notre profit : Il y a des jours où l’on peut arracher à un peuple toutes ses libertés ; il y en a d’autres où on ne lui ferait pas changer ses enseignes.

L’incident qui, en cette affaire, a mis de nouveau le feu aux poudres, c’est la course de taureaux organisée dans sa villa de plaisance, pour un petit nombre d’invités, par celui qu’on appelle aujourd’hui le Petit sucrier. Qu’y avait-il au fond de plus vulgaire et de moins intéressant que ce menu fait de la vie parisienne? Un jeune millionnaire, en quête de popularité, imagine de donner chez lui un spectacle, où il convie, outre ses amis, quelques notabilités de la haute vie parisienne. Il n’y avait pas, dans cette fantaisie, de quoi fouetter un chat. La chose ne pouvait tirer à conséquence; car enfin les gens assez riches (et, tranchons le mot, assez… Ah ! ma foi! je n’en trouve pas un qui soit poli) pour se payer de semblables plaisirs sont fort rares ; il n’y avait donc pas à craindre que cet exemple fût contagieux. On pouvait laisser aller ce petit Héliogabale en i sucre.

Pourquoi l’opinion publique a-t-elle pris feu ? Qui le saurait dire? Ce qu’il y a de certain, c’est que la Société protectrice des animaux s’est émue et qu’elle a présenté à grand bruit ses doléances au ministre ; c’est que toute la presse est partie en campagne, et que la guerre a repris sur toute la ligne. Le tapage a été si prodigieux, que force a été au gouvernement d’y prêter l’oreille.

Le hasard a voulu qu’en ce même moment on annonçât à. Nîmes des courses de taureaux à l’instar des courses espagnoles, où le taureau serait tué au dénouement de la main du matador. Ces courses sont traditionnelles à Nîmes, comme dans quelques autres villes du Midi, où elles n’étaient pas expressément permises, mais où l’autorité fermait volontairement les yeux.

Mais vous voyez l’enchaînement des choses.

Si l’on s’indignait contre les corridas privées que célébrait dans son château le Petit Sucrier; si l’on prenait des mesures pour les interdire, au nom de la loi Gramont, il devenait bien difficile, il devenait presque impossible de les autoriser dans une ville de province. Car enfin, province, tant que l’on voudra, cette province, c’est la France, et en France la loi, qui est égale pour tous, doit être commune chez tous.

Ce qui est défendu à Paris ou à Rouen ou à Lille, ne saurait être permis à Marseille, à Montauban, à Toulon ni à Nîmes. Il n’y a point à alléguer ici le fameux proverbe : Vérité au delà des Pyrénées ; vérité en deça. Toutes ces villes sont en deça des Pyrénées. Il n’y a qu’une vérité française, parce qu’en ces sortes d’affaires, la vérité, c’est la loi, et que tous, gens du Midi comme gens du Nord, lui doivent obéissance.

Le préfet du Gard a donc, par ordre supérieur du ministre, interdit la course de taureaux annoncée à Nîmes, et les Nîmois ont réclamé, et quelques journalistes se sont rangés derrière eux et la bataille a recommencé de plus belle dans la presse, où l’on s’est jeté les mêmes arguments à la tête.

Les libéraux à tous crins, et parmi eux mon ami Henry Maret, dont j’estime infiniment le grand sens et l’esprit, ont demandé avec une pointe d’ironie, de quel droit on empêchait les gens de s’amuser comme ils l’entendent. Chacun, ont-ils dit, est bien libre de prendre son plaisir où il le trouve.

On irait loin avec cette théorie. On autoriserait les combats de coq d’abord, ceux de boxe ensuite, et enfin, qui sait ! les combats de gladiateurs à l’antique. Pourquoi pas, en effet ?

La police supprime les spectacles du même droit qu’elle enlève des kiosques les images obscènes, parce que les uns et les autres démoralisent ceux qui les regardent. Ce sont des mesures de salubrité publique, si vous aimez mieux, d’hygiène morale.

Nous ne pouvons que les approuver.

Une sensibilité sociale encore plus aiguë au début du XXe siècle

Au début du XXe siècle, les critiques sont nombreuses et insistantes de la loi Grammont, comme le montre ce document parlementaire :

Rapport du 7 avril 1911 fait au de la Commission chargée d’examiner la proposition de loi de M. Louis Martin et d’un grand nombre de ses collègues, tendant à augmenter la protection due aux animaux domestiques, par M. Louis Martin Sénateur.

*

Messieurs,

Votre Commission chargée d’examiner la proposition de loi tendant à renforcer les dispositions de la loi Grammont et à assurer plus énergiquement la protection des animaux domestiques vous invite à l’adopter.

Il est manifeste que l’interprétation faite jusqu’à ce jour de la loi de juillet 1850 ne correspond ni aux sentiments de son auteur, ni aux nécessités présentes. En réduisant son application aux seuls cas où les mauvais traitements sont l’œuvre du propriétaire de l’animal ou de son préposé, la jurisprudence a considérablement rétréci son domaine. De toutes parts les protestations s’élèvent contre cette interprétation trop étroite, trop exclusive.

La Chambre des Députés, à la suite des interpellations de MM. Millevoye, Drelon, Réveillaud, Ponsot, etc., a formellement, et à une immense majorité, exprimé son désir devoir une législation nouvelle se substituer à la loi de 1850.

Déférant à ce sentiment, M. le Garde des Sceaux Barthou déposait, le 5 juillet 1910, sur le bureau de la Chambre, un projet de loi peu différent de celui qui vous est soumis. Ce projet, renvoyé à la Commission de législation, adopté par elle, et rapporté par M. Drelon, serait venu déjà en discussion si les débats budgétaires du Palais-Bourbon, et un sentiment de haute courtoisie envers le Sénat, dont nous remercions M. Drelon, n’avaient engagé notre collègue à nous céder le pas.

Nous ne croyons pas superflu d’exposer ces quelques détails, dont le but est tout ensemble d’exprimer notre gratitude à M. le Rapporteur de la Chambre, d’établir que l’accord a de grandes chances de se faire aisément entre le Palais-Bourbon et le Luxembourg, d’indiquer combien il importe pour justifier la décision pleine de déférence de nos collègues de statuer au plus tôt, et enfin de montrer combien sont généralement répandus les sentiments de commisération envers les animaux, les désirs, la volonté de les voir plus efficacement protégés.

En cette voie, la France a été devancée par presque tous les pays d’Europe et par les États-Unis d’Amérique. Le Martin’s Act, qui protège en Angleterre les animaux et dont les dispositions sont infiniment plus amples et plus sévères que celles de la loi Grammont, date de 1824, et a été depuis l’objet d’une foule de dispositions complémentaires. Les peuples voisins ne se contentent pas seulement des lois déjà faites ; à mesure que leur éducation se complète, que leur intelligence générale s’élève, la législation protectrice des animaux se complète et s’étend. Il y a peu de jours encore, M. Luzzati, alors Président du Conseil, déposait sur le bureau du Sénat italien, qui en déclarait l’urgence, un projet de loi augmentant considérablement la protection déjà beaucoup plus grande en Italie que chez nous des animaux domestiques.

Qu’il nous soit permis d’emprunter à l’exposé de ses motifs les lignes suivantes : « Nous sommes tous d’accord pour réprouver les traitements abusifs qui révèlent une mauvaise éducation du cœur. M. Zanardelli, dictant la rédaction de l’article 491 du Code pénal, le faisait précéder de ces nobles considérations : « La cruauté envers les animaux doit être défendue, con« damnée, parce que martyriser les bêtes, qui sont des « êtres sensibles, les tourmenter douloureusement dénote « un mal profond dans le peuple; la cruauté, en opposition « avec la raison, éteint chez l’homme habitué à la barbarie « contre les créatures animées qui l’entourent tout sentiment « de pitié, de justice, et le rend insensible aux souffrances « des autres, le rend dur aussi avec ses semblables. La « cruauté exercée sur les animaux ne cesse pas d’être un mal parce que ceux qui souffrent sont privés de la raison « humaine, et les exemples, chaque jour renouvelés, des « actes de férocité ont une grande répercussion sur l’éducation des enfants. »

« Platon voulait que le Beau et le Bon fussent indissolublement liés au Vrai. Si l’union des deux premiers termes a été comprise et respectée par chaque époque, il semble que la vision des liens qui resserrent la Bonté au Vrai n’apparaisse pas à l’âme moderne.

« Le projet de loi que nous vous présentons est formé de cet idéal. Nous avons confiance que la douleur des victimes et l’appel des philanthropes et des zoophiles réveilleront dans le pays ce sentiment de forte piété qui donne la chaleur et la forme au Vrai. »

Nous ne saurions mieux dire et nous sommes heureux de nous approprier, au profit de notre proposition de loi, ces nobles et hautes paroles.

Bien que la proposition n’ait d’autre but que de compléter et renforcer la loi Grammont, dont elle ne change en rien l’esprit ni le caractère, quelques-uns de nos collègues ont paru craindre que les expériences et opérations faites dans un but scientifique ou d’utilité publique n’en fussent ultérieurement troublées. Pour répondre à cette préoccupation, un amendement a été voté qui décide que ces expériences et opérations seront l’objet d’un règlement d’administration publique, élaboré après consultation des corps scientifiques et médicaux, afin d’assurer à la science tout son domaine. Il va de soi que jusqu’à la promulgation de ce règlement, lesdites opérations et expériences ne pourront être soumises à l’application de la présente loi. Bien qu’il fût superflu peut-être de le dire, nous avons cru nécessaire, pour déférer à de légitimes préoccupations, d’inscrire dans le dispositif de la loi cette réserve.

En conséquence, votre Commission vous demande d’adopter la proposition suivante :

Proposition de loi

Article premier.

La loi du 2 juillet 1850, relative aux mauvais traitements exercés envers les animaux domestiques, est modifiée ainsi qu’il suit : Sera puni d’une amende de 5 à 15 francs et d’un emprisonnement de 1 à 5 jours ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura exercé abusivement et publiquement de mauvais traitements envers des animaux domestiques lui appartenant ou appartenant à autrui.

ART. 2.

En cas de récidive dans les conditions prévues par l’article 483 du Code pénal, ou lorsque les mauvais traitements prévus et punis en l’article premier auront déterminé la mort ou une grave mutilation de l’animal, le tribunal correctionnel deviendra compétent, et l’inculpé sera puni d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de seize francs à trois cents francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

ART. 3.

L’article 463 du Code pénal est applicable aux infractions prévues par la présente loi.

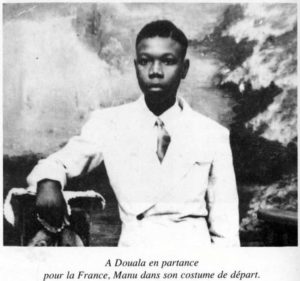

Sur la route des chefferies du Cameroun. Du visible à l’invisible consacre l’art des communautés établies sur les hauts plateaux des Grassfields, à l’ouest du Cameroun. Architecture monumentale, forge, créations perlées, sculpture sur bois, production textile, danses traditionnelles… Près de 300 œuvres, précieusement gardées depuis des siècles par les chefs traditionnels, dépositaires du patrimoine matériel et immatériel, sont ici déployées dans une perspective inédite portée par l’association La Route des Chefferies. Cet ouvrage, richement illustré de photographies documentaires, présente les objets au sein même des chefferies. À travers les écrits des spécialistes du patrimoine camerounais, les récits des chefs et des reines, les créations des artistes, il témoigne de cet art vivant, de ce processus évolutif entre sacré et profane, prenant appui sur le dynamisme de la tradition pour nous projeter vers l’avenir.

Commissaire : Sylvain Djache – Commissaires associés : Cindy Olohou – Dr Rachel Mariembe.

Paris : du 5 avril 2022 au 17 juillet 2022.

© Arnaud Ngatcha

Outre une étude sur les fictions dans l’oeuvre de Jeremy Bentham(2), l’on dispose depuis 1995 d’une nouvelle édition du grand oeuvre du philosophe Élie Halévy (3) et d’une traduction du Fragment sur le gouvernement de Bentham (4). À quoi il faut ajouter la publication en 1995 d’un numéro très remarqué de la Revue du mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales(5) qui, sous le titre Qu’est-ce que l’utilitarisme ? Une énigme dans l’histoire des idées, se proposait « non seulement [de] rendre compte du débat qui se noue aujourd’hui en France, après un siècle d’oubli, sur la signification de l’utilitarisme, mais aussi d’y prendre position et, dans une certaine mesure, de trancher »(6). De même peut-on relever la publication plus récente d’un certain nombre de traductions et de recherches sur Bentham ou ses héritiers(7) en attendant la parution de deux références importantes que sont : Introduction to the Principles of Morals and Legislation de Bentham et The Methods of Ethics d’Henry Sidgwick.

La relative indifférence dont l’utilitarisme a quelque peu souffert en France était pour le moins singulière, rapportée au fait qu’il s’agit de la doctrine qui, «statistiquement [est] la plus discutée dans le monde anglo-saxon de toutes les théories morales » (8). Cette centralité de l’utilitarisme est elle-même liée à la présence quasi universelle des thèses utilitaristes dans les différents champs de la connaissance sociale. En effet, l’utilitarisme ne se décline pas seulement dans l’économie politique classique (9) et néo-classique (10), notamment lorsque celle-ci justifie le libre-échange ou exalte la main invisible et la division du travail. Il se décline par ailleurs de très nombreuses manières dans la réflexion juridique, et en particulier à travers la mise en cause de «l’envahissement » du jeu social par des règles de « droit public » promues sous le couvert de notions telles que le « service public », les « nationalisations », la « sécurité sociale » (11). Pour être fécondes en débats juridiques potentiels, certaines autres déclinaisons de l’utilitarisme sont cependant moins connues. Ainsi, en matière sociologique par exemple, les théories relatives aux choix rationnels de l’électeur y ont largement puisé. De même, les travaux du prix Nobel d’économie (1992) Gary Stanley Becker et de l’École de Chicago tendant à mettre en évidence la dimension utilitaire de nombre de comportements humains (le choix du conjoint, la décision de divorce, le choix du mode d’éducation des enfants, la rationalité des choix criminels, etc.) ne sont pas étrangers à l’utilitarisme (12). De manière plus remarquable encore, la relecture de Darwin par le sociobiologiste anglais Richard Dawkins et sa «théorie du gène égoïste » (13) avec les conséquences que cette théorie peut avoir en matière biologique ou médicale ne se comprennent guère indépendamment du ressort utilitariste des analyses de Dawkins. Autrement dit, l’on ne soupçonne pas le nombre de valeurs (le bonheur, l’altruisme, la solidarité, etc.) ou de débats juridico-politiques contemporains (l’avortement, l’euthanasie, la prostitution, les stupéfiants, la sécurité, le port d’armes, les polices privées, la prétention de l’État à protéger l’individu contre le mauvais usage de sa liberté, etc.) pour lesquels il existe un ou plusieurs points de vue utilitaristes (14). Encore ne saurait-il y avoir de compréhension des débats autour de la théorie de la justice de John Rawls sans retour à l’utilitarisme, puisque, en effet, Rawls ne désigne rien moins que l’utilitarisme comme le repoussoir de sa propre réflexion (15) .

Si donc la centralité de l’utilitarisme dans les morales dites conséquentialistes est une raison de s’intéresser à ce courant de pensée et de suivre le débat qu’il suscite en France, force est cependant de constater que cette entreprise est rendue quelque peu ardue par la multiplicité et la complexité des questions pertinentes autour de l’utilitarisme (16). Entre autres questions pertinentes sur le moment benthamien, il est loisible de s’attacher principalement à celles se rapportant, d’une part, à la définition même de l’utilitarisme et à sa généalogie, d’autre part, à la philosophie morale utilitariste telle qu’elle se décline chez Bentham. Ainsi, en supposant qu’une réflexion sur le lien politique dans l’utilitarisme benthamien engage à y rechercher, d’une part, le fondement de l’autorité, de l’allégeance, en un mot du pouvoir, et d’autre part, la vocation et les limites de ce pouvoir, alors l’originalité de Bentham n’est-elle pas dans son rejet de différentes définitions de ce lien en vogue au XVIIIe siècle. Ce en quoi Bentham semble se distinguer, c’est par le fait qu’en retenant le principe d’utilité comme étant le fondement de l’obéissance et la limite du pouvoir et du droit, il arrive à surmonter la dissonance apparente entre l’atomisme social caractéristique de sa doctrine et l’idée même d’un lien politique.

I. Questions de définition et de généalogie

Dans son Vocabulaire technique et critique de la philosophie, André Lalande donnait à considérer la notion d’utilitarisme comme désignant principalement « toute doctrine qui fait de l’utile (…) le principe de toutes les valeurs, dans l’ordre de la connaissance comme dans celui de l’action » (17) .

« Spécialement », écrivait-il encore, l’utilitarisme est « la doctrine morale et politique de Bentham et de John Stuart Mill, telle qu’elle est exposée notamment dans son « Utilirianism » (1863) (18) : « The creed which accepts as the foundation of morals utility, or the greatest happiness principle, holds that actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the revers of happiness. By happiness is intended pleasure and the absence of pain ; by unhappiness, pain and the privation of pleasure » (19) » (20) .

La définition d’André Lalande présente l’inconvénient de ne retenir de l’utilitarisme que ce que l’on a appelé sa proposition normative (21) – qui veut que puissent « être qualifiées de justes et vertueuses les actions qui contribuent à accroître le bonheur de tous ou du « plus grand nombre » » (22) – et non sa proposition positive qui postule pour sa part que « les hommes tendent à rechercher le plaisir et à éviter la douleur et qu’ils calculent leurs actions en vue d’arriver à cette fin » (23). Cette ambivalence de l’utilitarisme se vérifie d’ailleurs à la lecture de Bentham lorsque celui-ci écrit que « le bonheur public doit être l’objet du législateur : l’utilité générale doit être le principe du raisonnement en législation. Connaître le bien de la communauté dont les intérêts sont en question, voilà ce qui constitue la science ; trouver les moyens de la réaliser, voilà ce qui constitue l’art » (24) .

La définition de l’utilitarisme proposée par André Lalande laisse par ailleurs apparaître les difficultés qui s’attachent à l’établissement d’une généalogie de l’utilitarisme puisqu’il est pour le moins singulier de constater que Lalande y établit une continuité entre Bentham et John Stuart Mill, alors que cette continuité est loin d’être communément admise (25). Aussi est-ce avec une certaine circonspection qu’il faut recevoir aussi bien la filiation entre Hume, Helvétius et Bentham d’une part (que Bentham a cependant lui-même revendiquée, s’agissant en tout cas d’Helvétius) et, d’autre part, cette affirmation de John Stuart Mill selon laquelle il y aurait quelque « ignorance de l’histoire de la philosophie, si l’on oubliait qu’à travers tous les âges de la philosophie, une des écoles a été utilitaire, bien avant Épicure », mais qu’il était « certain que le grand penseur anglais, qui a fait de la doctrine de l’utilité la grande force réformatrice de la législation et de la jurisprudence [il s’agit de Bentham], a pris dans Helvétius l’idée de l’utilité générale comme base de la morale » (26) .

II. L’arithmétique morale de Bentham

C’est moins dans la première publication de l’intéressé – le Fragment sur le gouvernement paru en 1776 (27) – que dans son Introduction aux principes de morale et de législation (écrite en 1780 mais parue seulement en 1789 (28 ) que le projet de Bentham est exposé en des termes quasi définitifs. « La nature », écrit-il, « a placé l’humanité sous le gouvernement de deux maîtres souverains, la peine et le plaisir. C’est à eux seuls de montrer ce que nous devons faire, aussi bien que ce que nous ferons. La distinction du juste et de l’injuste, d’une part, et, d’autre part, l’enchaînement des causes et des effets, sont attachés à leur trône. Le principe d’utilité constate cette sujétion, et la prend pour fondement du système dont l’objet est d’élever l’édifice de la félicité par la main de la raison et de la loi. Par le principe de l’utilité, on entend le principe qui approuve ou désapprouve une action quelconque, selon la tendance qu’elle paraît avoir à augmenter ou diminuer le bonheur de la partie intéressée ; ou, ce qui revient au même, à favoriser ou à contrarier ce bonheur. Je dis : d’une action quelconque, et par suite, non seulement de tous les actes d’un particulier, mais de toute mesure gouvernementale » (29) .

Cette déclinaison par Bentham de sa doctrine appelle quelques observations. En premier lieu, s’il est vrai que Bentham parle dans ses premiers textes du principe de l’utilité, l’on trouve plus tardivement chez lui une référence au principe du plus grand nombre et au principe de la plus grande félicité (30).

Il ne semble cependant pas qu’il faille voir dans cette substitution de termes autre chose qu’une commodité didactique, une sorte de « nouveau baptême » (31), une manière pour Bentham de « mieux [mettre] en relief les idées de plaisir et de douleur » (32) de la doctrine utilitaire, celle-ci ne continuant pas moins d’être dominée par le calcul de l’utilité mesurée en termes de plaisir et douleur (33). D’autre part, et comme l’a fait remarquer Élie Halévy, dans la perspective de Bentham, la morale et la législation ne sont guère différenciées, la seconde étant à ses yeux « une branche particulière » (34) de la première. « La morale et la législation », écrit Élie Halévy, « ont même principe, même méthode (…). Ou bien donc l’homme dont je me propose de diriger les actions, ce sera moi-même ; alors la morale sera l’art du gouvernement de soi, ou la morale privée. Ou bien les hommes dont je dirigerai les actions seront des hommes autres que moi-même. S’ils ne sont pas adultes, l’art de les gouverner s’appelle l’éducation, elle-même privée ou publique. S’ils sont adultes, l’art de diriger leurs actions en vue de produire le plus grand bonheur au plus grand nombre relève soit de la législation, si les actes du gouvernement sont de nature permanente, soit de l’administration, s’ils sont de nature temporaire, s’ils sont commandés par les circonstances » (35) .

Or aux yeux de Bentham, il n’y a précisément pas de contradiction dans le fait pour l’utilitarisme de se vouloir une doctrine morale et la prétention rationaliste dont il voulait faire le soubassement de sa réflexion. Cette prétention rationaliste se vérifie de deux manières. Elle demande d’abord à Bentham d’établir l’unité de son principe ; il le fait négativement par l’exclusion de tout « ce qui n’est pas lui », et ce rejet vise aussi bien le principe de l’ascétisme que le principe arbitraire (« principe de sympathie ou d’antipathie »). Le principe d’ascétisme, écrit-il, « comme le principe de l’utilité, apprécie les actions humaines, selon la tendance qu’elles paraissent avoir à augmenter ou diminuer le bonheur de la partie intéressée ; mais qui, à l’inverse du même principe, approuve les actions dans la mesure où elles tendent à diminuer son bonheur, les désapprouve dans la mesure où elles tendent à l’augmenter » (36). Cependant, « quelque mérite qu’un homme ait pu croire qu’il y avait à se rendre malheureux, il ne semble pas qu’il soit jamais venu à l’esprit de personne qu’il peut y avoir mérite, encore moins obligation, à rendre les hommes malheureux ; cependant, il apparaîtrait que si une certaine quantité de malheur était une chose si désirable, peu importerait qu’elle fût imposée par un homme à soi-même, ou par un homme à un autre homme » (37). Autrement dit, c’est parce que le principe d’ascétisme ne paraît pas à Bentham « susceptible d’universalisation » (38) qu’il se refuse à le considérer comme le fondement éventuel d’une « science du gouvernement ». Quant au principe arbitraire, il désigne chez Bentham (39), « tous les principes, à l’exclusion du principe ascétique que les philosophes ont successivement proposé pour fonder la morale » (40) , soit : la raison, qui n’est pour Bentham, que « l’obligation de viser au plus grand bonheur du plus grand nombre » (41) ; le droit, dans lequel Bentham voit ce qui est conforme à l’utilité ; ou les lois naturelles, qui ne sont encore à ses yeux que des « prescriptions ou « dictées » de l’utilité.

Positivement, la prétention rationaliste de Bentham se réalise dans sa recherche des « procédés d’une arithmétique morale, par laquelle on puisse arriver à des résultats uniformes » (42) . « Les fins que le législateur a eu en vue », commente Élie Halévy, « ce sont le plaisir et l’absence de peine : il faut donc qu’il en connaisse la valeur. Les instruments qu’il doit employer à produire ces fins, ce sont encore les plaisirs et les peines ; les quatre sanctions que Bentham énumère, politique, morale, religieuse et physique, se ramènent toutes à la dernière, consistent toutes dans l’espérance de certains plaisirs, dans la crainte de certaines peines, dont il importe, à ce point de vue encore, qu’il connaisse la valeur. Donc la science de la législation suppose, pour condition première, qu’une comparaison quantitative des plaisirs soit possible» (43 ).

Entre autres questions que soulève la fameuse arithmétique morale de Bentham, il y a précisément celle de savoir si de ce que le benthamisme est une morale du bonheur, il faut y voir un hédonisme. Dans le sens d’une réponse négative, Georges Burdeau faisait valoir que pour Bentham, « ce bonheur que l’homme poursuit en suivant son intérêt, il l’achète avec du travail, avec de la peine. Par là, la traditionnelle valeur puritaine de l’effort se trouve réintégrée au sein d’une doc trine qui, de prime abord, semblait l’exclure. Le bonheur », poursuivait Burdeau, « c’est l’héritage de Voltaire et d’Helvétius, mais le bonheur par la sueur, l’abstinence et le zèle, c’est _ quoique vidé de toute signification religieuse – l’héritage évangélique » (44). Or aux yeux de Bentham, rien n’était plus étranger à son principe que l’ascétisme des stoïciens ou celui des jansénistes qui reposaient tous deux sur une conception erronée de l’utilité. « On a reconnu de bonne heure », écrit-il, « que l’attrait des plaisirs pouvait être séducteur dans certaines circonstances, c’est-à-dire porter à des actes pernicieux, à des actes dont le bien n’était pas équivalent au mal. Défendre ces plaisirs en considération de ces mauvais effets, c’est l’objet de la saine morale et des bonnes lois ; mais les ascétiques ont fait une méprise, ils se sont attaqués au plaisir lui-même, ils l’ont condamné en général, ils en ont fait l’objet d’une prohibition universelle, le signe d’une nature réprouvée, et ce n’est que par égard pour la faiblesse humaine qu’ils ont eu l’indulgence d’accorder des exemptions particulières » (45 ).

III. Les repoussoirs de Bentham

Que ce soit dans le premier chapitre du Fragment sur le gouvernement (46) que Bentham ait donné la charge contre le contractualisme est somme toute logique. Son texte n’est en fait rien moins qu’une réfutation des Commentaries on the Laws of England de son ancien maître d’Oxford, Blackstone, commentaires qui s’ouvrent précisément par une explication contractualiste du pouvoir. « En conversant avec les juristes », ironise Bentham, « je les ai trouvés entichés des vertus de leur contrat originel qu’ils considèrent comme un expédient d’une efficacité souveraine pour concilier la nécessité de résister occasionnellement avec le devoir général de soumission. On m’administra cette potion de leur cru pour calmer mes scrupules. Mais mon estomac inaccoutumé se révolta contre leur sédatif. Je les priais de me montrer la page d’histoire où l’on relatait l’événement solennel de cet important contrat. Ils se récusèrent à ce défi et en furent réduits, quand ils y furent contraints, à ce que notre auteur [il s’agit de Blackstone] a fait : à avouer que tout cela n’était que fiction. (…) » (47) .

Ce rejet du contractualisme est exprimé avec la même autorité dans l’introduction aux principes de morale et de législation : « Ce qu’il y a de commun dans ces trois systèmes si directement opposés », écrit Bentham, « c’est de commencer toute la théorie politique par une fiction ; car ces trois contrats sont également fictifs. Ils n’existent que dans l’imagination de leurs auteurs. Non seulement on n’en trouve aucune trace dans l’histoire mais elle fournit partout les preuves du contraire. Celui de Hobbes est un mensonge manifeste. Le despotisme a été partout le résultat de la violence et des fausses idées religieuses. S’il existe un peuple qui ait remis par un acte public l’autorité suprême à un chef, il n’est pas vrai que ce peuple ait exprimé qu’il se soumettait à toutes les volontés cruelles ou bizarres du souverain… Le contrat social de Rousseau n’a pas été jugé si sévèrement, parce que les hommes ne sont pas difficiles sur la logique d’un système qui établit tout ce qu’ils aiment le mieux, la liberté et l’égalité. Mais où s’est formée cette convention universelle ? Quelles en sont les clauses ? Dans quelle langue a-t-elle été rédigée ? Pourquoi a-t-elle toujours été ignorée ? Est-ce en sortant des forêts, en renonçant à la vie sauvage qu’ils ont eu ces grandes idées de morale et de politique, sur lesquelles on fait porter cette convention primitive ? Le contrat de Locke est plus précieux, parce qu’en effet il y a des monarchies dans lesquelles le souverain prend quelques engagements à son avènement au trône et reçoit des conditions de la part de la nation qu’il va gouverner. Cependant ce contrat est encore une fiction. L’essence d’un contrat est dans le consentement libre des parties intéressées. Il suppose que tous les objets de l’engagement sont spécifiques et connus. Or, si le prince est libre, à son avènement, d’accepter ou de refuser, le peuple l’est-il également ? Quelques acclamations vagues sont-elles un acte de consentement individuel et universel ? Ce contrat peut-il lier cette multitude d’individus, qui n’en n’ont jamais entendu parler, qui n’ont pas été appelés à le sanctionner, et qui n’auraient pas pu refuser leur consentement sans exposer leur fortune et leur vie ? _ D’ailleurs, dans la plupart des monarchies, ce contrat prétendu n’a pas même cette faible apparence de réalité. On n’aperçoit pas l’ombre d’un engagement entre les souverains et les peuples » (48).

Ainsi apparaît-il d’abord qu’au-delà de Blackstone et de son contractualisme, ce sont toutes les variantes du contractualisme qui auront fait l’objet d’un rejet de la part de Bentham, avec cette précision qu’il est communément admis que Bentham n’a pas initié cette condamnation 49. Surtout, et comme l’écrit Jean-Pierre Cléro, « ce qui intéresse Bentham, c’est que, sans le vouloir, puis qu’ils ne croient pas à leur réalité, les auteurs qui se servent du contrat social sont obligés de recourir à la préhistoire de l’état de nature et au moment initial de la société civile. Telle est la fiction : les auteurs qui s’en servent savent qu’ils ont recours à quelque chose de faux ou d’irréel, mais ils ne peuvent s’empêcher d’y recourir. Ils sont constamment en porte-à- faux (…). La victoire de la fiction tient à ce que les auteurs du contrat social sont contraints au discours projectif qu’ils nient par ailleurs. Sans doute Hume et Bentham ont-ils beau jeu de montrer qu’il n’y a eu ni événement du contrat social, ni état de nature à proprement parler ; mais leur critique est supérieure en ce qu’elle manifeste que les auteurs du contrat sont pris au piège de la temporalisation, alors même qu’ils la récusent » (50) .

Plus encore que le contractualisme, ce sont toutes les fictions politiques que refuse Bentham, d’où son autre rejet du jusnaturalisme et de l’idéologie des droits de l’homme (51), lequel s’est notamment exprimé dans une célèbre lettre adressée à Brissot : « Je regrette, écrit Bentham, que vous ayez entrepris de publier une Déclaration des Droits. C’est une oeuvre métaphysique _ le nec plus ultra de la métaphysique. Cela peut avoir été un mal nécessaire, ce n’en est pas moins un mal. La science politique n’est pas assez avancée pour qu’une telle déclaration soit possible. Quels que soient les articles, je me porte garant qu’ils peuvent être classés sous trois chefs : 1) inintelligibles ; 2) faux ; 3) à la fois l’un et l’autre. Vous ne pourrez jamais faire une loi contre laquelle on ne puisse alléguer que, par elle, vous avez abrogé la Déclaration des droits ; et l’allégation sera irréfutable » (52).

Le substrat de cette condamnation par Bentham des droits de l’homme est au fond qu’à ses yeux, « il est inconcevable d’invoquer des droits antérieurs à l’établissement d’un gouvernement, des droits susceptibles de contredire les droits positifs, légaux (c’est-à-dire les facultés d’action dûment définies et sanctionnées, dans une société politique donnée, par la volonté du législateur suprême). Nul ne saurait avoir de droit qu’en fonction de l’utilité sociale ; nul droit n’existe qui ne puisse être aboli légitimement si cette abolition sert la société ; personne ne peut revendiquer un droit en vertu de sa seule qualité d’homme, indépendamment de la loi positive » (53) .

IV. L’individualisme radical de Bentham

Puisque l’utilité est, comme le dit Bentham, « ce principe qui approuve ou désapprouve toute action d’après sa tendance à augmenter ou à diminuer le bonheur de la personne dont l’intérêt est en question », que chacun est guidé par la recherche de son utilité, c’est-à-dire de son bonheur et de son plaisir, chacun est donc juge de son utilité. « Chacun se constitue juge de son utilité », écrit Bentham, « cela est et cela doit être : autrement l’homme ne serait pas un agent raisonnable : celui qui n’est pas juge de ce qui lui convient est moins qu’un enfant, c’est un idiot. L’obligation qui enchaîne les hommes à leurs engagements n’est autre chose que le sentiment d’un intérêt d’une classe supérieure qui l’emporte sur un intérêt subordonné » (54) .

Le moment où cet individualisme de Bentham (55) semble se révéler incommunicable avec un lien politique c’est lorsque Bentham le pousse jusqu’à nier l’existence en tant que telle de la société. « Son réalisme », écrit encore François Rangeon, « le porte à considérer que seuls les individus ont une existence physique, matérielle. La « société » lui paraît être une abstraction qui suppose l’existence d’une réalité qui dépasserait et dominerait les individus » (56). Loin de nier que les individus entretiennent entre eux des relations, Bentham ne voit dans ces rapports qu’une somme de rapports individuels. Et de ce que la société n’existe pas en tant que telle, l’on ne saurait donc postuler qu’il y a un intérêt social, tout au plus existe-t-il un intérêt commun, soit le plus grand bonheur du plus grand nombre, qui paraît s’accomplir dans la somme éventuellement pondérée des utilités individuelles. Et viendrait-on à objecter à Bentham que des intérêts particuliers peuvent faire obstacle à l’accomplissement de cet intérêt commun qu’il répondrait que cette hypothèse n’a que peu de chances de se réaliser en raison de l’identité naturelle des intérêts individuels et de l’intérêt du plus grand nombre.

« La société est tellement constituée qu’en travaillant à notre bonheur particulier, nous travaillons pour le bonheur général. On ne peut augmenter ses propres moyens de jouissance sans augmenter ceux d’autrui. L’harmonie naturelle des intérêts », écrit-il encore, « en permettant à chacun de contribuer au bien général tout en poursuivant son intérêt propre, facilite la conciliation entre le bonheur particulier et l’utilité générale » (57). Autrement dit, Bentham établit une corrélation entre le bonheur particulier et la constatation par chacun du bonheur des autres. « La vertu sociale est le sacrifice qu’un homme fait de son propre plaisir pour obtenir, en servant l’intérêt d’autrui, une plus grande source de plaisir pour lui-même » (58). L’avantage de cette thèse de l’identité naturelle des intérêts est de permettre à Bentham de faire apparaître sa doctrine comme étant pour le moins éloignée d’une morale de l’égoïsme (59). En toute hypothèse, il fallait encore à Bentham s’interroger sur l’existence d’obstacles éventuels à cette identité spontanée des intérêts. Admettant que ces obstacles existent _ soit, pour reprendre le commentaire de Jean-Jacques Chevallier, la « mauvaise éducation » et la « nature dépravée » – Bentham dira alors que ce sont seulement et précisément ces obstacles qui déterminent aussi bien l’existence que les limites de l’action du pouvoir et du droit.

V. L’utilité : fondement et limite du pouvoir ou du droit

L’on imaginerait plutôt mal, en effet, que des données aussi immédiatement observables que l’autorité, l’obéissance à l’autorité puissent avoir été niées par une doctrine se voulant réaliste. Or la possibilité même du pouvoir semble en contradiction avec la souveraineté de l’individu dans la définition de son utilité. C’est dans le but de dépasser cette contradiction qu’ayant admis l’idée du pouvoir, du gouvernement, Bentham posera le principe d’utilité comme étant à la fois le fondement de ce pouvoir et la fin de son action. « Le véritable bien politique », écrit-il, « est dans l’immense intérêt des hommes à maintenir un gouvernement. Sans gouvernement point de sûreté, point de propriété, point d’industrie. C’est là qu’il faut chercher la base et la raison de tous les gouvernements, quels que soient leur origine et leur forme ; c’est en les comparant avec leur but qu’on peut raisonner solidement sur leurs obligations sans avoir recours à de prétendus contrats, qui ne peuvent servir qu’à faire naître des disputes interminables » (60). Plus précisément, Bentham pose que le pouvoir naît de la nécessité de « maintenir artificiellement l’identité des intérêts individuels avec l’intérêt du plus grand nombre, là où [elle] ne s’opère pas spontanément ». Aussi le fondement du pouvoir se confond-il chez Bentham avec son but. Par suite, le gouvernement est tenu de faire en sorte que le bonheur privé d’un homme soit garanti par des lois satisfaisant au plus grand bonheur du plus grand nombre. « Son intervention ne peut aller au-delà de ce qui est nécessaire pour pallier les obstacles qu’une mauvaise éducation ou une nature dépravée opposent à l’identité spontanée des intérêts » (61) .

Ce maintien artificiel de l’identité des intérêts, le législateur l’accomplira pour l’essentiel par le moyen de sanctions politiques encore appelées sanctions légales, que Bentham définit comme étant « les peines ou les plaisirs qu’on peut éprouver de la part des magistrats », ces sanctions politiques ou légales ne se confondant pas plus avec les sanctions physiques ou naturelles qu’avec les sanctions morales ou populaires (celle de l’opinion publique ou de l’église). Ainsi peut-on mesurer l’importance chez Bentham de la théorie des sanctions, celles-ci étant elles-mêmes entendues au sens de « peines ou plaisirs attachés à l’observation d’une loi ». Et, à la question de savoir si ces sanctions ne sont pas susceptibles d’être prises en méconnaissance du principe de l’utilité, Bentham répond par l’affirmative. De même que l’opprobre qui rejaillit sur l’ensemble de la famille d’une personne coupable d’une peine infamante est une erreur de la sanction populaire, soutient-il, de même y a-t-il erreur de la sanction politique à pénaliser nécessairement l’usure.

« L’usure, qui », écrit Bentham, « si on doit la considérer comme un délit commis avec consentement, c’est-à-dire avec l’accord de la partie censée en pâtir, ne peut trouver place dans le catalogue des délits, sauf dans les cas où l’accord ne serait pas libre ou serait obtenu frauduleusement. Celui-ci est un cas d’escroquerie ; celui-là un cas d’extorsion » (62).

Une énième question que soulève la doctrine de Bentham est de savoir si l’utilitarisme conçoit le droit de résistance à l’oppression comme pouvant être une sanction de la méconnaissance par la sanction politique du principe d’utilité. Sur la foi de la connaissance de la condamnation par Bentham des déclarations des droits de l’homme et de l’assimilation du droit de résistance à l’oppression à un sophisme anarchique, l’on est enclin à répondre spontanément par la négative à cette interrogation. Or en posant que les hommes « obéissent aussi longtemps que les méfaits probables de l’obéissance sont moindres que les méfaits probables de la résistance » (63), voire qu’« en prenant le corps tout entier, il est de son devoir d’obéir aussi longtemps que c’est son intérêt et pas davantage » (64), Bentham semble admettre une sorte de droit à la désobéissance dont le fondement est encore l’utilité. Mais si l’intérêt des gouvernés est d’obéir aussi longtemps que le gouvernement agit dans le sens d’accroître leur bonheur, et si, de ce fait, une résistance de leur part est pour Bentham contraire à leur intérêt, « la logique du même principe dictait », fait observer Jean-Jacques Chevallier, « (…) une réserve sérieuse [de la part de Bentham évidemment] : elle n’était déraisonnable, cette résistance, qu’aussi longtemps que ses maux probables (en considérant la communauté en général) apparaissaient aux sujets, conformément au meilleur calcul dont ils fussent capables, pires que les maux probables de l’obéissance ; et comme nul signe n’existait, perceptible à tous, qui leur permît de reconnaître, à un moment donné que ces maux-ci l’emporteraient, il revenait par suite à chaque individu en particulier de déterminer sa propre conviction intérieure d’un « excédent d’utilité du côté de la résistance ». Admirons, commente encore Jean-Jacques Chevallier, cette arithmétique politique en si parfaite symétrie avec l’arithmétique morale qui fait le fond du benthamisme ; apprécions cette substitution d’un raisonnement qui se veut scientifique à l’indémontrable notion métaphysique de respect des promesses incluses en un contrat initial purement imaginaire » (65) .

*

(1) Paris, 8 février 2022. Tous droits réservés.

(2) Christian Laval, Jeremy Bentham. Le pouvoir des fictions, P.U.F., 1994.

(3) La formation du radicalisme philosophique, P.U.F., collection «Philosophie morale». Les trois volumes de cet essai ont d’abord paru en 1901 et 1903. Pour une analyse critique de la lecture de Bentham par Élie Halévy, v. de Francisco Vergara, « Une critique d’Élie Halévy : réfutation d’une importante déformation de la philosophie britannique », Philosophy (Journal of the Royal Institute of philosophy), janvier 1998.

(4) Jeremy Bentham, Fragment sur le gouvernement suivi de Manuel des sophismes politiques (préf. Jean-Pierre Cléro), Bruylant-L.G.D.J.,

(5) Revue du Mauss (Éditions La Découverte). Ce titre est évidemment une référence au fondateur de l’ethnologie française et à l’auteur du célèbre Essai sur le don (Marcel Mauss, 1873-1950).

(6) Alain Caillé, Présentation de la Revue du Mauss, no 6, 1995, 10.

(7) V. notamment : Anthologie historique et critique de l’utilitarisme, Textes choisis et présentés par Cathérine Audard, P.U.F., 1999 ; Jeremy Bentham, Garanties contre l’abus de pouvoir et autres écrits sur la liberté politique, P.E.N.S. éd., 2001 ; Jean-Pierre Cléro, Le vocabulaire de Bentham, Ellipses, coll. Marketing, 2002 ; Guillaume Tusseau, Jeremy Bentham et le droit constitutionnel. Une approche de l’utilitarisme juridique, L’Harmattan, Logiques politiques, 2001.

(8) René Sève, in Dictionnaire de philosophie politique (sous la direction de Stéphane Rials et Philippe Raynaud), U.F., 1997, p. 711.

(9) A. Smith, D. Ricardo, B. Say, J. St. Mill.

(10) Que ce soit chez des «marginalistes» tels que Walras, V. Pareto, A. Marshall, W. Stanley Jevons, C. Menger ou chez des «néo-libéraux» tels que Hayek, M. Friedman, A. Laffer, voire chez des «libertariens» tels que J. Buchanan, D. Nozick, D. Friedman.

(11) Cf. notamment F.A. Hayek, Droit, législation et liberté, P.U.F., coll. Quadrige, 1995, T. 1, p. 161.

(12) notamment : Essays in the economics of crime and punishment, New York, N.B.E.R., Columbia University Press, 1974 ; The economic approach of human behavior, Chicago, University of Chicago Press, 1976.

(13) Dawkins soutient en substance que la compétition darwinienne se vérifie au niveau des gènes qui, pour assurer leur propre survie, peuvent le cas échéant sacrifier les organismes qui les Cf. Richard Dawkins, Le gène égoïste, O. Jacob, 1996.

(14) V. à ce propos le troisième volume de l’Anthologie historique et critique de l’utilitarisme de Catherine Audard (Thèmes et débats sur l’utilitarisme contemporain), U.F., 1999.

(15) John Rawls, Théorie de la justice, Seuil, 1987, 49.

(16) Au surplus, de ce que les grands textes de Bentham ou bien ne sont guère traduits en langue française ou bien font l’objet de traductions contestées, l’accès à sa pensée et l’interprétation de celle-ci ne s’en trouvent pas facilités. Sur cette question, voir les observations d’Élie Halévy in La formation du radicalisme philosophique, op. cit., T. 1, p. 326.

(17) André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, P.U.F., 1960, p. 1177.

(18) John Stuart Mill, L’utilitarisme, essai sur Bentham, P.U.F., coll. Quadrige, 1988.

(19) «La doctrine qui prend pour fondement de la morale l’utilité ou le principe du plus grand bonheur, soutient que les actions sont bonnes dans la mesure où elles tendent à augmenter le bonheur, mauvaises en tant qu’elles tendent à en produire le contraire. Par bonheur on entend le plaisir et l’absence de douleur ; par son contraire, la douleur et l’absence de plaisir» (traduction donnée par André Lalande, op. cit., p. 1177, note 1).

(20) André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, op. cit., p. 1177.

(21) Alain Caillé, op. cit., p. 5.

(22) Ibid.

(23) Ibid. C’est pour vouloir prendre en considération ces deux propositions qu’Alain Caillé suggère de désigner comme utilitaristes, «les doctrines qui, affirmant que la recherche du bonheur constitue la grande affaire des hommes et que celui-ci est susceptible d’être obtenu à la suite d’un calcul rationnel parce que les éléments qui le composent _ les plaisirs, l’absence de peine, les intérêts, les utilités, les préférences, etc., sont réputés intrinsèquement calculables _ se retrouvent tiraillés entre ces deux propositions» (p. 4).

(24) Introduction aux principes de morale et de législation, chapitre premier. Sur cette ambivalence de l’utilitarisme, v. encore de Luc Marie Nodier, Définition de l’utilitarisme, Revue du Mauss, no 6, 1995, 19-20.

(25) Alain Caillé, cit., p. 8-9. Sur la généalogie des utilitarismes, voir l’article de René Sève, in Dictionnaire de philosophie politique, op. cit., 711 et s.

(26) Cité par Sophie Raffalovich, in Bentham, 1888, p. XVII.

(27) Le principe d’utilité n’y est pas moins posé comme alternative au contractualisme de De même la préface de Bentham à son Fragment sur le gouvernement contenait-elle déjà cette idée que «c’est le plus grand bonheur du plus grand nombre qui est la mesure du juste et de l’injuste».

(28) Entre-temps, Bentham a publié Défense de l’usure (1787), Essai sur la représentation (1788). Viendront plus tard le Book of fallacies (1824) ou le Constitutional Code (écrit en 1823 mais publié en 1830).

(29) Introduction aux principes de morale et de législation, chapitre premier (dans la traduction donnée par Élie Halévy, op. cit., T. 2, p. 37).

(30) Note de juillet 1822 au premier chapitre de l’Introduction aux principes de morale et de législation. Sur ce point, voir les notes de Jean-Pierre Cléro, in Fragment sur le gouvernement, op. cit., p. 128-129.

(31) Luc Marie Nodier, cit., p. 17.

(32) Jean-Jacques Chevallier, Histoire de la pensée politique, Payot et Rivages, 1993, 794.

(33) Ibid.

(34) Élie Halévy, op. cit., T. 2, p. 37.

(35) Ibid.

(36) Introduction aux principes de morale et de législation (chapitre II).

(37) Ibid.

(38) Élie Halévy, op. cit., p. 39.

(39) «Ce principe consiste à approuver ou à blâmer par sentiment, sans admettre aucune autre raison de ce jugement que le jugement même. J’aime, je hais, voilà le pivot sur lequel porte ce Une action est jugée bonne ou mauvaise, non parce qu’elle est conforme ou contraire à l’intérêt de ceux dont il s’agit, mais qu’elle plaît et déplaît à celui qui juge. Il prononce souverainement : il n’admet aucun appel ; il ne se croit pas obligé de justifier son sentiment par quelque considération relative au bien de la société» (Introduction aux principes de morale et de législation, chap. III, trad. S. Raffalovich).

(40) Élie Halévy, op. cit,, p. 40.

(41) Ibid.

(42) Introduction aux principes de morale et de législation, I, trad. S. Raffalovich.

(43) Élie Halévy, op. cit., p. 41. De cette savante arithmétique, v. le résumé donné par Élie Halévy, op. cit., T. 1, p. 41-42. L’on trouvera le texte d’un manuscrit de Bentham se rapportant à ce calcul des plaisirs et des peines en appendice du même ouvrage d’Élie Halévy (p. 301-309).

(44) Georges Burdeau, Traité de science politique, VI, L.G.D.J., 1987, p. 176.

(45) Introduction aux principes de morale et de législation, I, trad. S. Raffalovich.

(46) Fragment sur le gouvernement, op. cit., p. 111. Le Fragment sur le gouvernement n’est jamais qu’un passage d’un commentaire plus dense (A comment on the commentaries) fait par Bentham de la pensée de Blackstone.

(47) Fragment sur le gouvernement, op. cit., p. 122, note 2.

(48) Introduction aux principes de morale et de législation, traduction Sophie Raffalovich, 64-65.

(49) Sur l’antériorité de Hume, de celui-ci, La morale. Traité de la nature humaine III (G.F., Flammarion, 1993) et les observations données par Philippe Saltel dans son introduction.

(50) Jean-Pierre Cléro, op. cit., 31.

(51) Sur cette question, El Shakankiri, « J. Bentham : critique des droits de l’homme », Archives de Philosophie du droit, 1964, p. 129 et s. et de Bentham lui-même ses Sophismes anarchiques ; ou examen des déclarations des droits publics pendant la Révolution française (1795).

(52) Texte cité par Élie Halévy, cit., T. 2, p. 29.

(53) Jean-Jacques Chevallier, Histoire de la pensée politique, Payot et Rivages, 1993, p. 797.

(54) Jean-Jacques Chevallier, « Le pouvoir et l’idée d’utilité chez les utilitaires anglais », in Le pouvoir, Annuaire de l’Institut international de philosophie politique, 1, 1956, p.125 et s.

(55) L’on fera observer que John Rawls a pu faire valoir que l’utilitarisme n’était pas un individualisme, «du moins pas quand on l’envisage à partir de l’enchaînement de pensée le plus naturel ; car, alors, traitant tous les systèmes de désir comme un seul, il applique à la société le principe de choix qui est valable pour un individu» (Théorie de la justice, op. cit., p. 155).

(56) François Rangeon, L’idéologie de l’intérêt général, Économica, 1986, 160.

(57) Introduction aux principes de morale et de législation, trad. S. Raffalovich, op. cit., p. 43. 58 – (58) Déontologie, fr., 1834, T. 1, p. 173.

(59) Sur cette critique, voir notamment Louis Reybaud, Étude sur les réformateurs ou socialistes modernes, 1843, 2, p. 193. Pour la réfutation de cette lecture du benthamisme et pour son assimilation à une morale de l’altruisme, v. de Jacob Viner, Bentham and J.S. Mill : The Utilitarian Background (1949) et The Long View and the Short (Glencoe, III., Free Press, 1958, p. 312-314 et 316-319) ; voir plus récemment de Francisco Vergara, Introduction aux fondements philosophiques du libéralisme, Éd. La découverte, 1992.

(60) Introduction aux principes de morale et de législation, op. cit., p. 65.

(61) Ibid, p. 175-176.

(62) Introduction aux principes de morale et de législation, T. 1, chap. XVIII (tradution d’Élie Halévy, op. cit., T. 1, p. 256, note 84).

(63) Fragment sur le gouvernement, op. cit., p. 127.

(64) Ibid.

(65) Jean-Jacques Chevallier, op. cit., p. 796-797.

CINEMA

ALLEN (Woody).

AUTANT-LARA (Claude)

BECKER (Jacques)

BERRI (Claude)

BERTOLLUCCI (Bernardo)

BESSON (Luc)

BRESSON (Robert)

BUNUEL (Luis)

CARNE (Marcel)

CHABROL (Claude)

CHAPLIN (Charlie)

CLAIR (René)

CLEMENT (René)

COCTEAU (Jean)

COLLARD (Cyril)

DE MILLE (Cecil B.)

DE SICA (Vittorio)

DELANNOY (Jean)

DELLUC (Louis)

DEMY (Jacques)

DEPARDON (Raymond)

DUVIVIER (Julien)

EISENSTEIN (Serguei M.)

EPSTEIN (Jean)

FAIRBANKS (Douglas)

FELLINI (Frederico)

FEUILLADE (Louis)

FEYDER (Jacques)

FLEMING (Victor)

FORD (John)

GANCE (Abel)

GODARD (Jean-Luc)

GRIFFITH (David Wark)

GUITRY (Sacha)

HAWKS (Howard)

HITCHCOCK (Alfred)

HUSTON (John)

KAZAN (Elia)

KEATON (Buster)

KUBRICK (Stanley)

KUROSAWA (Akira)

L’HERBIER (Marcel)

LANG (Fritz)

LUBITSCH (Ernst)

LUCAS (Georges)

MALLE (Louis)

MELIES (Georges)

MURNAU (F.-W.)

OPHÜLS (Marcel)

OZU (Yasujiro)

PAGNOL (Marcel)

PASOLINI (Pier Paolo)

PIALAT (Maurice)

POLANSKI (Roman)

RENOIR (Jean)

RIVETTE (Jacques)

ROSSELINI (Roberto)

ROUCH (Jean)

SAUTET (Claude)

SPIELBERG (Steven)

STERNBERG (Josef von)

TATI (Jacques)

TRUFFAUT (François)

VARDA (Agnès)

VIGO (Jean)

VISCONTI (Luchino)

WAJDA (Andrej)

WELLES (Orson)

Des « classiques »…

La sortie des usines (Louis Lumière, 1895).

Naissance d’une nation (D. W. Griffith, 1914).

Intolérance (David Wark Griffith, USA, 1916)

Le Kid (Charlie Chaplin, USA, 1921)

Les Rapaces (Éric Von Stroheim, USA, 1924)

La ruée vers l’or (Charlie Chaplin, USA, 1925)

Métropolis (F. Lang, All. 1926)

Le Cuirassé Potemkine (Serguei M. Eisenstein, URSS, 1925)

La Ruée vers l’or (Charlie Chaplin, USA, 1925)

Octobre (S. M. Eisenstein, URSS, 1927).

Napoléon (Abel Gance, France, 1927)

Un chien andalou (Luis Bunuel et Salvador Dali, France, 1928)

L’Ange bleu (J. V. Sternberg, All. 1930).

L’Age d’or (L. Bunuel, Fr. 1930)

La Terre (Alexandre Dovjenko, URSS, 1930)

Les lumières de la ville (Ch. Chaplin, USA, 1931).

M. le Maudit (Fritz Lang, All. 1932).

King Kong (E. B. Schoedsack, USA, 1933)

New-York – Miami (Fr. Capra, USA, 1934).

Angèle (M. Pagnol, 1934)

L’Atalante (J. Vigo, 1934)

Les Temps modernes (Charlie Chaplin, USA, 1936)

La Belle Equipe (J. Duvivier, 1936)

La Grande Illusion (J. Renoir, 1936)

Le Roman d’un tricheur (S. Guitry, 1936)

Drôle de drame (Marcel Carné, 1937)

La Grande Illusion (Jean Renoir, France, 1937)

Autant en emporte le vent (Victor Fleming, USA, 1939).

Le Magicien d’Oz (V. Fleming, USA, 1939)

La chevauchée fantastique (John Ford, USA, 1939)

La règle du jeu (Jean Renoir, France 1939)

Citizen Kane (O. Welles, USA, 1940)

Les raisins de la colère (John Ford, USA, 1940)

La splendeur des Amberson (Orson Welles, USA, 1942)

Le Faucon maltais (J. Huston, USA, 1942)

Les enfants du Paradis (Marcel Carné, 1945)

Casablanca (Michael Curtiz, USA, 1942)

To be or not to be (Jeux dangereux (Ernst Lubitsch, USA, 1942)

Rome, ville ouverte (R. Rossellini, Italie, 1945)

Les enfants du paradis (Marcel Carné, France, 1945).

La Belle et la Bête (J. Cocteau, France, 1946)

Le Grand Sommeil (H. Hawks, USA, 1946)

Le voleur de bicyclette (Vittorio De Sica, Italie, 1948)

Le trésor de la Sierra Madre (John Huston, USA, 1948)

La Rivière rouge (Howard Hawks, USA, 1948)

Le troisième homme (Carol Reed, GB, 1949)

Boulevard du Crépuscule (Billy Wilder, USA, 1950)

Los Olvidados (L uis Buñuel, Mexique, 1950)

Rashomon (Akira Kurosawa, Japon, 1950)

Un tramway nommé désir (E. Kazan, USA, 1951)

Casque d’Or (Jacques Becker, France, 1952)

Chantons sous la pluie (St. Donen et G. Kelly, 1952)

Fenêtre sur cour (Alfred Hitchcock, USA, 1952)

Le train sifflera trois fois (Fred Zinnemann, USA, 1952)

Les vacances de M. Hulot (J. Tati, 1953)

Voyage à Tokyo (Yasujiro Ozu, Japon, 1953)

Les Sept Samouraïs (Akira Kurosawa, Japon, 1954)

La strada (Fr. Fellini, It. 1954)

Fenêtre sur cour (A. Hitchcock, USA, 1954)

La Comtesse aux pieds nus (J. Mankiewicz, USA, 1954)

La Fureur de vivre (Nicholas Ray, USA, 1955)

Lola Montès (Max Ophüls, France, 1955)

La nuit du chasseur (Ch. Laughton, USA, 1956).

La prisonnière du désert (J. Ford, USA, 1956)

Le Septième sceau (Ingmar Bergman, Suède, 1956)

Un condamné à mort s’est échappé (Robert Bresson, France, 1956)

Les Fraises sauvages (Ingmar Bergman, Suède, 1957)

Cendres et diamants (Andrzej Wajda, Pologne, 1958)

Sueurs froides (Alfred Hitchcock, USA, 1952)

Les Quatre Cents Coups (Fr. Truffaut, 1959)

A bout de souffle (J.-L. Godard, 1959)

Certains l’aiment chaud (Billy Wilder, USA, 1959)

Hiroshima mon amour (Alain Resnais, France, 1959)

La Mort aux trousses (Alfred Hitchcock, USA, 1959)

L’Avventura (M. Antonioni, Italie, 1960)

La Dolce Vita (Frederico Fellini, Italie, 1960)

Psychose (Alfred Hitchcock, USA, 1960)

Les Désaxés (J. Huston, USA, 1961)

West Side Story (R. Wise & J. Robbins, 1961)

Jules et Jim (Fr. Truffaut, France 1961)

Le Guépard (L. Visconti, It. 1963)

Un homme et une femme (Cl. Lelouch, 1966)

Persona (Ingmar Bergman, Suède, 1966)

Bonnie and Clyde (Arthur Penn, USA, 1967)

Les Demoiselles de Rochefort (J. Demy, 1967)

Le Bal des Vampires (R. Polanski, 1967)

Blow up (Michelangelo Antonioni, 1967)

2001 : l’Odyssée de l’espace (St. Kubrick, 1968)

Théorème (Pier Paolo Pasolini, 1968)

Il était une fois dans l’Ouest (S. Leone, It. 1969)

La Horde sauvage (Sam Peckinpah, USA, 1969)

Le conformiste (B. Bertolucci, It., 1970)

Le Dernier Tango à Paris (B. Bertolucci, 1970)

Orange mécanique (St. Kubrick, 1971)

Le Charme discret de la bourgeoisie (L. Bunuel, 1972)

Le Parrain (Fr. F. Coppola, USA, 1972).

Amarcord (Frederico Fellini, Italie, 1973)

Chinatown (R.oman Polanski, USA, 1974)

Le Parrain II (Francis Ford Coppola, USA, 1974)

Vol au dessus d’un nid de Coucou (M. Forman, 1975)

Les Dents de la mer (St. Spielberg, 1975)

Nashville (Robert Altman, USA, 1975)

Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976)

La Guerre des étoiles (G. Lucas, 1977)

Opening Night (John Cassavetes, USA, 1978)

Apocalypse Now (Fr. F. Coppola, 1979)

Manhattan (W. Allen, 1979)

Paris Texas (Wim Wenders, 1984)

La rose pourpre du Caire (W. Allen, 1985)

37,2° le matin (J.-J. Beneix, 1986)

Le Nom de la rose (J.-J. Annaud, 1986)

Au revoir les enfants (Louis Malle, 1987)

Out of Africa (Sydney Pollack, 1987)

Tu ne tueras point (Krzysztof Kieslowski, Pologne, 1987)

Le Grand Bleu (L. Besson, 1988)

Talons aiguilles (P. Almodovar, 1991)

La liste de Schindler (Steven Spielberg, USA, 1993)

Des courants…

Le burlesque. Max Linder en France ; Buster Keaton et Charlie Chaplin aux Etats-Unis.

Le Western. Raoul Walsh ; Delmer Daves ; John Ford ; Howard Hawks ; Sam Peckinpah….

Le réalisme poétique. Cette expression sert à désigner un certain cinéma français des années 30. «Le réalisme poétique apparaît sur fond de Front populaire. Teinté de romantisme et de pessimisme, c’est un cinéma de la fatalité et du désespoir dont Jean Gabin demeure le héros le plus populaire ». L’Atalante [avec Michel Simon](Jean Vigo, 1934) ; Pépé le Moko [avec Jean Gabin] (Julien Duvivier, 1936) Quai des brumes (Marcel Carné – J. Prévert, 1938) ; Le jour se lève (Marcel Carné, 1939). Deux dialoguistes célèbres du réalisme poétique : Jacques Prévert et Henri Jeanson.