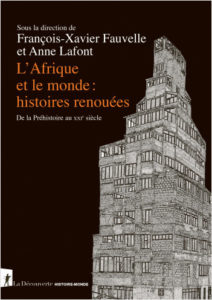

« Une histoire mondiale de l’Afrique, une histoire africaine du monde. Tel est le double pari de cet ouvrage ambitieux qui nous plonge dans la conversation que les sociétés du continent africain ont, au cours de l’histoire, toujours entretenue avec celles du reste du monde. Une conversation multimillénaire, depuis la dispersion des humains modernes jusqu’à nos jours, dont les auteurs et autrices nous invitent à écouter toutes les tonalités. Car cette histoire est faite de rapports de domination et de violences, de rejets et de révoltes, mais également d’interactions à toutes les échelles, de circulations de biens et d’idées, d’innovations et d’adaptations locales, de mutations globales.

S’émancipant des monologues factices qui divisent le passé, ce livre propose une histoire polyphonique. Il s’appuie sur les recherches les plus actuelles et les plus poussées pour éclairer la manière dont les sociétés africaines ont toujours pris part au monde ».

Lire un extrait

Comment faire l’histoire de l’Afrique ? une conversation avec François-Xavier Fauvelle (entretien avec Florian Louis, Le Grand Continent, 7 septembre 2002)

Avant tout discours, l’africaniste doit expliciter sa position, déclarer d’où il parle. En histoire, cela oblige à d’autant plus de rigueur, de nuance et de finesse. C’est sur cette ligne de crête que se situe le travail de François-Xavier Fauvelle, professeur au Collège de France et dont le dernier livre sort aujourd’hui. Dans ce grand entretien, il revient sur sa pratique d’un métier singulier : historien de l’Afrique.

Faire l’histoire de l’Afrique, comme au demeurant de n’importe quelle autre région du monde, pose à l’historien des questions fondamentales relatives à l’espace-temps qu’il étudie. C’est particulièrement vrai dans le cas de l’Afrique puisqu’il s’agit d’étudier une région dont les contours comme le nom sont exogènes en ce qu’ils ont été fixés depuis d’autres régions du monde et par des non-Africains. Le concept d’Afrique est-il néanmoins opératoire et quels contours donnez-vous à cette région ?

De même que tout chrononyme est anachronique, tout toponyme est « anatopique ». C’est évident quand il s’agit d’un nom de période : par définition, il est toujours donné après la période en question, quand l’expérience ou la volonté d’un changement de période fait saillir la précédente comme une butte-témoin géologique. Il n’y a d’Ancien Régime que lorsqu’on entre dans la Révolution ; de Moyen Âge que lorsqu’on a décidé qu’on voulait passer à autre chose qu’on appelle la Renaissance ; de Trente glorieuses que lorsqu’on est sûr qu’il n’y en aura pas quarante. Un nom de période n’est donc jamais donné par les indigènes de la période en question. De la même façon, un nom d’espace est toujours donné de l’extérieur ou à tout le moins de façon surplombante à l’égard des sociétés qui y sont englobées. Il n’y a rien là de spécifique à l’Afrique : Europe, Amérique, Australie, sont des noms qui n’ont rien d’européen, américain, australien. Ce qui est cependant intéressant avec le nom « Afrique », c’est que c’est un nom au départ africain, désignant une société africaine de l’actuelle Tunisie, puis qui a désigné la province d’Africa romaine, puis l’Ifriqiya arabe. Ce nom a donc une longue histoire de réappropriations, d’extensions, de compétitions avec d’autres noms. Au Moyen Âge et à l’époque moderne, on parlait également d’Éthiopie supérieure, d’Éthiopie ultérieure ou encore de Guinée, pour désigner de très vastes régions d’Afrique qui n’ont rien à voir avec les pays qui portent ces noms actuellement. Puis le toponyme « Afrique » a fini par s’imposer à tout le continent, au terme d’une histoire qui est celle de la formation d’une notion dans la géographie mentale du monde moderne et dans la géographie politique et identitaire du monde contemporain. Est-ce un handicap pour les historiens et historiennes que d’utiliser un nom anatopique ? Non : en histoire, il est nécessaire d’employer des catégories analytiques extérieures aux sociétés du passé, c’est même la condition de leur intelligibilité. Mais il faut le faire sans les naturaliser, en les neutralisant exactement comme on le fait avec les noms de période.

User du concept d’Afrique, ce n’est pas seulement user d’un nom, mais aussi d’une idée qui postule une cohérence entre les espaces regroupés sous ce toponyme. Qu’est-ce qui fait l’unité de l’espace africain et l’Afrique est-elle une ou plurielle ?

Elle est les deux et il est nécessaire de faire avec les deux. Certains ont envie que l’Afrique soit une, ont envie de dire « Africa is a country » en la promouvant en tant qu’entité existante et légitime. C’est une affirmation fréquente au sein de la diaspora afrodescendante à travers le monde, notamment aux États-Unis, où le vocable d’Afrique a une forte résonance dans la grammaire identitaire américaine. Il existe aussi un évident sentiment panafricain qui, comme en Europe, désire l’unité. Mais inversement, certains ont envie de dire : « Africa is not a country ». Et on doit leur donner raison aussi : l’Afrique, c’est 54 pays. Et au-delà même de la multiplicité politique, c’est une très grande diversité des sociétés, des formes culturelles, des langues – plus de 2 500 langues sont parlées en Afrique –, des formations politiques, des types d’interaction entre les sociétés. Ces deux affirmations sont donc vraies à tour de rôle. Et elles sont problématiques à tour de rôle. Promouvoir une « africanité » homogène, c’est nier les identités nationales ou locales, c’est céder à ce que Joseph Tonda appelle une « afrodystopie » (Afrodystopie : la vie dans le rêve d’autrui, Karthala, 2022). Mais inversement ne parler que de diversité, c’est défendre un fractionnement ethnique qui était l’idéal de gouvernance du colonialisme et de l’apartheid, et qui reste le principe organisateur des musées d’art africain. Alors, entre dystopie intellectuelle et vertige sentimental, il faut tenir la barre. L’Afrique est à la fois singularité et pluralité et cette pluralité des sociétés africaines est par certains aspects la singularité de l’Afrique. On ne peut pas ne pas s’interroger sur cette diversité qui est un produit de l’histoire et qui, comme je l’ai écrit (Penser l’histoire de l’Afrique, CNRS Editions, 2022), devrait être « bonne à penser » pour toute historienne ou historien, quelle que soit sa société de prédilection.

Lire la suite

« Constituée de cinquante-quatre États, berceau de nombreuses civilisations, l’Afrique représente à elle seule un continent-monde de plus d’un milliard d’habitants. Trop souvent considérée comme un tout homogène, elle devrait plutôt être pensée dans sa diversité et sa profondeur.

Sur le plan géopolitique, on la croit marginalisée. Ses acteurs sont souvent perçus comme passifs et dépendants du reste de la communauté internationale. Or, c’est une tout autre représentation que propose Sonia Le Gouriellec dans cet ouvrage. Celle, au contraire, d’un continent ouvert sur le monde, ayant depuis toujours participé aux échanges et aux équilibres politiques, commerciaux et intellectuels, et qui est aujourd’hui intégré à la mondialisation et aux dynamiques contemporaines, au point d’apparaître comme un nouveau centre névralgique des défis de notre époque.

S’appuyant sur de nombreuses études de cas, Sonia Le Gouriellec n’écrit rien de moins qu’une géopolitique des Afriques. »

Lire une recension du livre

Ce diaporama nécessite JavaScript.

« Pourquoi ne connaissons-nous pas le nom de la capitale de la Côte d’Ivoire ou du Nigéria ? Pourquoi les séries américaines se déroulent-elles dans des pays d’Afrique qui n’existent pas ? Comment expliquer que l’Afrique soit aujourd’hui encore dépeinte comme un espace uniforme, primitif, un espace de pauvreté et de conflits ? Un espace hors de l’Histoire, hors du monde en mouvement, en retard. Existe-t-il chez nous ce que le philosophe camerounais Achille Mbembe appelle une « volonté d’ignorance » ? Ce livre donne des clés de compréhension de nos représentations caricaturales de l’Afrique. Il interroge la persistance d’un imaginaire colonialiste, d’une vision globalisante et dévalorisante du continent africain. Mettons à mal nos préjugés mille fois rebattus, et prenons conscience que l’Afrique est entrée dans l’Histoire, sans nous ! »